作为首位踏上中国土地的美国总统,尼克松1972年的北京之行被历史铭记为"改变世界的一周"。他与周恩来总理的"跨越太平洋的握手",不仅融化了冷战坚冰,更让这位因水门事件黯然下台的总统,收获了"中国老朋友"的殊荣。但鲜为人知的是,这位破冰者在生命尾声却吐露悔意——这场改变地缘格局的访问,为何成了他心头之刺?

1969年的美国深陷战略泥潭:越南战场吞噬着年轻生命,国内反战浪潮迭起;苏联凭借核武器与太空竞赛步步紧逼;日本和欧洲的经济崛起正动摇美元霸权。当珍宝岛的炮火暴露中苏裂痕时,尼克松捕捉到这个绝佳机遇——拉拢中国的"三角外交",既能制衡苏联,又可从越南抽身,还能敲打日益独立的日本。

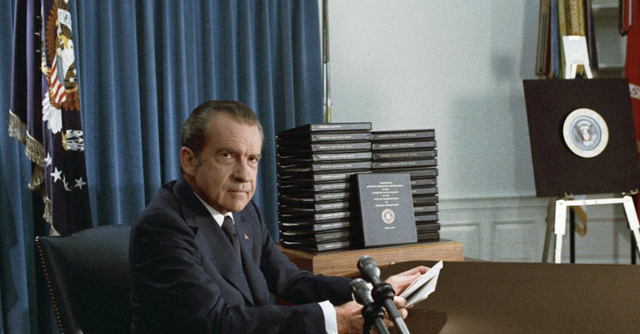

1972年2月21日,尼克松专机降落在北京机场时,他怀揣着精密谋划:借中国牵制苏联在亚洲的扩张,通过周恩来向越南传递停战信号,同时向东京展示美国在亚洲另有选择。这场精心设计的外交秀确实立竿见影——访华后三个月,苏联被迫与美国签署《限制战略武器条约》;越战形势也开始扭转。美国媒体将此举誉为"二十世纪最伟大的地缘政治博弈"。

但尼克松很快发现,中国并非任人摆布的棋子。毛泽东在书房会见时直言:"我们不喜欢被人当枪使。"即便在蜜月期,中国仍坚持向第三世界国家输出革命,拒绝配合美国围堵苏联。更令华盛顿不安的是,邓小平1978年启动的改革开放,让中国以超乎想象的速度崛起。曾经破冰的"政治遗产",竟催化出一个全方位挑战美国霸主地位的新兴强国。

1974年因窃听丑闻辞职后,尼克松常陷入宿命式反思:若当年未将精力投入对华外交,是否就能及早察觉国内政治危机?历史学者发现,其私人笔记中多次出现"注意力分散导致失控"的字句。访华消耗的巨大政治资本,与后续国内政策失误的关联性,成了他晚年耿耿于怀的心结。

当1994年尼克松留下"或许我们打开了一个潘多拉魔盒"的遗言时,中国GDP正以12%的速度狂飙。这位战略家终其一生未能想透:究竟是中国偏离了他的设计轨道,还是历史从来就不按任何人的剧本演出?