嘉庆皇帝登基之初,满怀雄心壮志,立志整顿朝纲,重现祖辈辉煌。然而现实却给了他沉重一击。内忧外患频发,天理教甚至攻入紫禁城,让他疲于应对。更离谱的是,在他花甲之年外出谒陵时,竟接到兵部行印遗失的惊人消息。这份象征军事权力的重要印章丢失,不仅暴露了官僚系统的严重问题,更成为清朝中后期统治危机的缩影。

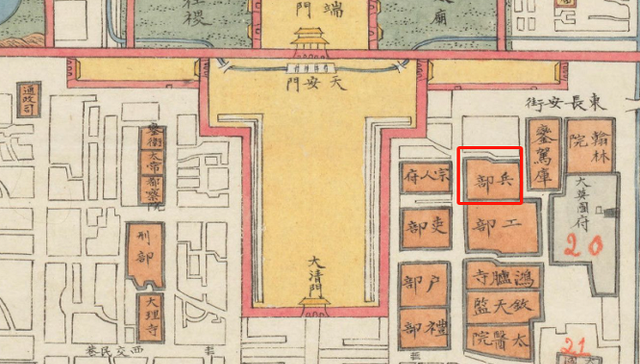

清朝实行“朝官双轨印制”,各部衙门除日常使用的“堂印”外,另备有皇帝出巡专用的“行印”。这种印章需在官名前加“行在”二字,专门用于皇帝离京期间的军政文书。虽然军机处设立后兵部实权被削弱,但盖有兵部大印的文书仍可调动部分军队及军需物资,其重要性不言而喻。

嘉庆二十五年三月初七,皇帝启程谒陵前,兵部官员开启印箱时惊觉行印不翼而飞,只剩空匣被随意扔在库房杂物堆上。更令人震惊的是,这把象征权力的钥匙也同步消失。面对如此重大事故,兵部上下竟选择集体沉默。从底层书吏到高层官员,所有人都抱着侥幸心理拖延上报,直到皇帝离京后才战战兢兢地呈报此事。

历代王朝都极其重视官印管理,清朝更制定了严密的保管流程。以内务府为例,取用印信需经过银库使、值班主事等多重核验。然而完善的制度在兵部却形同虚设。调查显示行印早在嘉庆二十四年就已遗失,整年间竟无人察觉。原来看守书吏俞辉庭失职后,勾结兵部堂书鲍干,用装满铜钱的备用印匣伪装原物,轻易骗过了例行检查。

震怒的嘉庆立即革除了兵部尚书戴联奎等要员的顶戴,并指派庄亲王绵课组建专案组。但刑部草草调查两日便仓促定论,称系“内贼”所为。这种敷衍了事的作风令皇帝大为光火。虽嘉庆敏锐指出行印可能去年秋猎时已遗失,但兵部官员集体作伪证,甚至有人以性命担保行印“确认入库”,导致调查方向被严重误导。

随着调查深入,兵部更多乱象浮出水面:书吏篡改武官档案、夜间值守形同虚设、库房围墙被私开缺口。最讽刺的是,本应由兵部高官亲自保管的行印,竟被层层转交给低阶书吏俞辉庭。专案组最终锁定堂书鲍干,发现他伙同俞辉庭伪造盗窃现场。熬审之下,鲍干才坦白去年收印时根本未作查验,暴露出整个管理体系的瘫痪。

此案折射出嘉庆朝官僚的普遍心态:遇事推诿、消极避责。从神武门遇刺案中侍卫的冷漠,到天理教事件前的预警失灵,处处体现“一人独治,万人皆怠”的政治困局。虽然嘉庆将主犯流放伊犁,但这种“仁政”反而助长了官僚的侥幸心理。二十年后鸦片战争中清军的调度混乱,早在这次失印案中就已埋下伏笔。

行印最终未能寻回,成为清朝刑案史上的未解之谜。此案犹如王朝暮年的病理切片,揭示出当一个庞大帝国陷入制度空转时,再严密的规章也会沦为废纸。权力过于集中却责任分散的畸形体制,最终演变成“人人有责却人人不负责”的政治绝症。清朝在案件发生后不到百年便走向终结,这段历史至今仍发人深省。