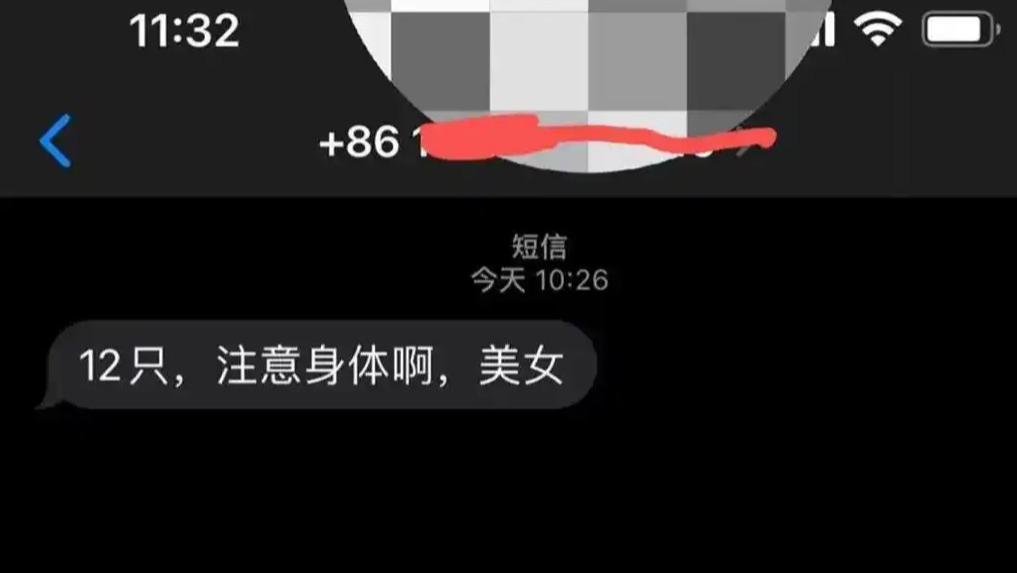

近日,成都王女士网购避孕套遭配送员短信骚扰一事引发热议。涉事骑手不仅通过订单信息获取其联系方式,还发送露骨内容,甚至谎称“货到付款”试图线下接触。这起事件看似是个别骑手的道德失范,实则折射出电商、物流行业隐私保护的系统性漏洞——当用户信息可以被轻易窥探,每一次“破窗”都可能演变成更严重的侵害。

一、隐私保护的“破窗效应”:从窥探到骚扰的滑坡

美国犯罪学家凯琳(George L. Kelling)曾提出“破窗理论”:如果一扇窗户被打破却无人修理,很快会有更多窗户被砸。这一理论同样适用于隐私保护领域——当平台对轻微违规行为放任不管,就会助长更严重的侵犯行为。

在本次事件中,骑手的行为并非偶然。从获取用户真实号码,到发送骚扰短信,再到试图线下接触,整个过程如入无人之境。平台所谓的“隐私保护措施”(如虚拟号码、加密包装)形同虚设。更令人担忧的是,类似事件并非孤例:

2018年,杭州一女子网购安全套后收到侮辱性短信;

2019年,吉林郭女士网购内衣遭快递员言语骚扰;

2023年,上海一用户因购买情趣用品被配送员私下加微信。

这些案例表明,隐私泄露的“破窗”一旦被砸开,后续的骚扰、欺诈甚至人身威胁都可能接踵而至。

二、平台责任的“甩锅逻辑”:为何隐私保护沦为摆设?

事件曝光后,涉事各方迅速“切割”:

电商平台称已退款,但未解释为何骑手能获取真实号码;

配送平台称涉事骑手为“第三方”,仅暂停接单而非永久封禁;

便利店归咎于“系统问题”,却未说明如何防止类似事件。

这种“踢皮球”式的回应,暴露了行业对隐私保护的敷衍态度。平台往往把责任推给“技术漏洞”或“个别员工”,却不愿投入成本建立真正有效的防护机制。例如:

虚拟号码技术被轻易绕过,骑手仍可通过订单备注、系统漏洞获取真实信息;

隐私面单形同虚设,部分平台仅在用户主动勾选时才启用;

惩戒机制软弱无力,涉事骑手仅被“暂停接单”,而非列入行业黑名单。

这种“低成本应付、高收益运营”的逻辑,让隐私保护沦为一场“猫鼠游戏”。

三、如何修复“破窗”?隐私保护需要系统性重构

要真正堵住隐私泄露的漏洞,不能仅靠用户提高警惕,而需行业、监管、法律三方合力:

技术层面:强制全链路信息脱敏,确保骑手、商家均无法获取用户真实信息;

制度层面:建立骑手信用档案,对侵犯隐私者实施行业禁入;

法律层面:明确平台责任,对隐私泄露事件实施“举证责任倒置”,即平台需自证无过错。

结语:隐私保护不能只靠“黑色塑料袋”

避孕套骚扰事件之所以引发广泛关注,不仅因为其涉及性隐私,更因为它揭示了现代社会中个人信息的脆弱性。当平台把隐私保护简化为“黑色包装袋”和“折叠小票”,却对系统漏洞视而不见时,用户的信任终将被耗尽。

真正的隐私保护,不是让用户“藏得更深”,而是让窥探者“无从下手”。否则,今天的“避孕套骚扰”,明天可能就是更严重的隐私侵害——破窗一旦打开,修补的代价将远超预防的成本。