我们判断一个人不能以他对自己的看法为根据,同样,我们判断这样一个变革的时代也不能以它的意识为根据;相反,这个意识必须从物质生活的矛盾中,从社会生产力和生产关系之间的现存冲突中去解释。

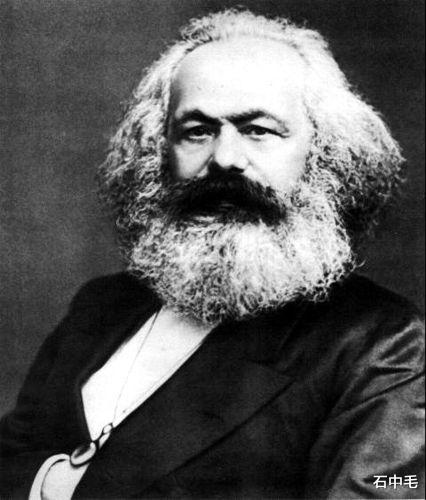

(马克思.《<政治经济学批判>序言》.《马恩选集》.第二卷.)

判定一个人是好、是坏,其标准很多,但唯独不能以他自己对自己的看法为依据。假如一个人说自己是多么好、多么伟大,就应该相信他的话吗?尤其是法院判案,被告说她没有任何罪,法院因此有判一个杀人犯无罪释放?

同样,一个时代,对其进行“判断”,不能以“时代”自己的言论为依据。

社会生活有哪些矛盾?矛盾很多,有不同哲学思想流派的矛盾;但是,其决定作用的是“物质生活的矛盾”,金钱、物品、房产、土地、商品等等,围绕这些事物发生的矛盾,才是社会的主流矛盾。

但这些矛盾发生的根源,是生产力和生产关系的矛盾。生产力和生产关系,发生了冲突,由此衍生了无数的各类社会矛盾。

比如,一个人号召全民“歌颂伟大时代”;认为这是个伟大时代,但实际是不是“伟大时代”?想必都心里有数。为什么会产生这样一个意识?因为政治上要求歌颂,而不是批判;所以,某些人自然跟风要“歌颂”。那么,为什么政治上有这样的要求或需求?因为有的国家经济生产力发展了,但上层政治建筑没有显著变革,政治和经济发生了“矛盾”。但似乎并不准备进行“政治体制改革”,就说现在的各项制度非常好、要增强信心,所以就进一步“歌颂”,说现在多么地好。反映在意识领域,自然会有人要求知识分子“歌颂伟大时代”。因此,这种“意识”的产生,根源还在于经济状况,即生产力和生产关系的现存冲突。

还时常能听到这样的话:“当了官,就什么都有了。”时代为什么会产生这样的意识?因为在现实生活中,官员是高等人,吃喝享受,说一套、做一套,买官卖官、财源滚滚,有莫大的特权,所以,官员们“感同身受”,自己体验到“什么都有了。”而这些现象,尤其集中在“经济利益”的获得。因此,其根源还是在经济状况。

再比如,现在有个意识:“豪门”。不是说“社会主义人人平等”、“人民当家做主”吗?怎么把人群分成“豪门”与“寒门”?因为在现实、实际中,贫富两极分化,“高等人”过着纸醉金迷的豪华生活,工农阶级过着贫穷的生活,有这样的对比、差别,所以,在人的意识中,就反映出来了,产生了这样的社会意识;其根源,还在于经济状况的“生产力与生产关系的现存冲突”。

这样的例子还很多,无不说明了一个道理:几乎所有的社会矛盾,细究其根源,都是源于生产力和生产关系的矛盾。

生产力,就是“资本、企业、劳动力、金钱、技术、经济活动与生活”,等等。生产关系,就是“政治体制、经济制度、规则”,等等。

生产力与生产关系的模式,最具矛盾性的是生产力先进而生产关系落后,也就是说,经济水平比政治制度先进。社会各行各业要求变革,但政治制度仍然像个老迈的人,步履蹒跚,但就是不放弃那根拐杖,拒绝“坐车”。社会各界就指责那个老头,老头就挥起拐杖打人,还有打死人的。

接着,“老头”出台一系列“理论”,开动宣传机器,论证守旧的合理性,并要求民众将其全部背会,学生考试也考。

但是,矛盾依然存在,矛盾并不会因此消失,反而愈演愈烈。这时,进行新一轮的镇压,提高政治威权与对社会的控制力,从此走入秦始皇的那个“道道”。