现实往往出人意料,被誉为战场传奇的白起,其人生结局却令人唏嘘。作为职场精英的典范,他最终竟被自己的雇主逼迫至死,这一结局让无数人感到惋惜。那些冷酷无情的资本掌控者,你们总是过河拆桥,这种行为实在令人愤慨。

愤怒的情绪通常无法解释复杂的历史事件。以秦昭襄王逼死白起为例,有人认为这是“卸磨杀驴”,但事实并非如此。白起自杀时,六国尚未被灭,秦国正值用人之际,任务还未完成,何来“杀驴”的必要?这种说法显然缺乏依据。历史事件的背后往往有更深层的原因,不能简单地用情绪化的观点来解释。

白起之死本质上反映了中国古代社会文化发展过程中的必然趋势。这种历史现象的核心在于权力体系中的潜规则和人性中难以改变的固有特质。具体而言,这体现了中国古代政治生态中权力斗争的残酷性,以及个体在体制面前的无能为力。从更深层次来看,这种现象揭示了传统社会中个人命运往往受制于更大的历史进程和权力结构,个人能力与功绩在复杂的政治博弈面前显得微不足道。这一事件折射出中国古代政治文化中,功高震主、权臣必死的历史规律,以及统治者对功勋将领既依赖又忌惮的矛盾心理。

【白起是怎么死的?】

白起原本是秦国贵族,但随着时间推移,他这一脉逐渐远离了王室的核心圈子,最终改姓为白。相比之下,后来因“推恩令”而失去一切的刘备,至少还能保住刘姓这个显赫的标志。

白起自幼展现出非凡的军事才能。他对文雅之事毫无兴趣,反而热衷于充满阳刚之气的战斗。更重要的是,他在军事领域天赋异禀,所有与战争相关的事情都能无师自通。这种自学能力堪比那些能轻松考入顶尖大学、成为行业权威的天才。

秦国在商鞅变法后形成了独特的"耕战一体"体制,整个国家如同一部高效的战争机器。在这种制度下,普通百姓既能务农也能从军,身份转换相当灵活。对于白起来说,加入秦军几乎是必然的选择,当时的社会环境根本不允许他逃避兵役。这一制度为秦国培养了大量军事人才,也为白起的崛起提供了契机。

在秦国,军队的晋升制度非常严格,全靠战功说话。士兵想要升官,必须砍下敌人的脑袋,没有其他办法。就算你理论知识再丰富,也别指望能破例提拔。正因为这样,白起在早期并没有特别突出的表现,他的军旅生涯一开始并不显眼。

在职场的起步阶段,很多人常常自比金鳞,认为自己潜力无限。然而,正如老易所言,即便你具备金鳞的潜质,也需要遇到合适的风云才能蜕变为真正的龙。金鳞只是成为龙的前提,而非决定性因素。因此,即使你才华横溢,也不必急于表现或得意忘形,更重要的是耐心等待并寻找属于自己的机遇。那么,什么才是你的风云?简单来说,就是恰当的时机和能够助你一臂之力的贵人。

白起能够崭露头角,背后离不开秦国的权臣魏冉的提携。魏冉虽出身魏国,却在秦国历史上留下了浓墨重彩的一笔,其功绩足以与商鞅、范雎等名臣比肩,甚至跻身秦国统一大业的前五乃至前三功臣之列。作为秦昭襄王的舅舅(宣太后的弟弟),魏冉不仅是秦昭襄王登基的最大助力,还担任了秦国丞相,位极人臣。正是魏冉独具慧眼,在众多人才中发现了白起的非凡潜力,并不断给予他机会,让白起在战场上大放异彩,最终成为一代名将。

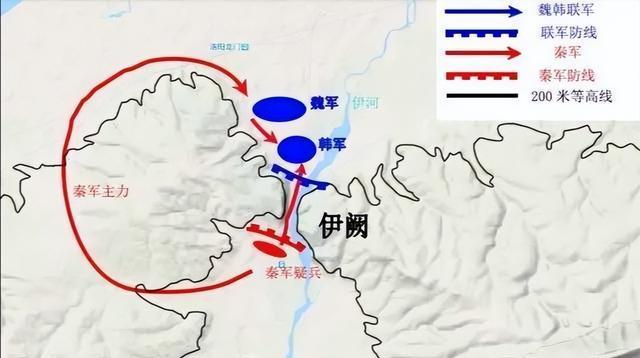

白起在伊阙之战中以少数兵力击败了韩魏联军的24万大军,这一战役使他声名鹊起。他通过灵活机动的战术,成功包围并歼灭了数量远超自己的敌军,这种作战方式在当时极为罕见,令人震惊。

伊阙之战后,白起一路高歌猛进,战无不胜。他打了不少硬仗,比如用洪水淹敌的鄢郢之战,还有靠持久战取胜的长平之战。这些战绩让他在秦国的军功制度下飞速晋升,最终坐上了武将的最高位置——大良造。要知道,秦国的军功制度最初只有17级,大良造是第16级,历史上只有商鞅、公孙衍和白起三人当过这个官。除了这个职位,他还被封为“武安君”,虽然听起来威风,但这爵位其实不怎么吉利。

白起的仕途看似一帆风顺,但到了他职业生涯的顶峰——长平之战后,却突然遭遇了巨大的转折,最终迅速走向衰落。具体原因我们稍后再详细分析。

公元前257年,长平之战刚过去三年,寒冬时节,已被降为普通士兵的白起在杜邮(今陕西咸阳任家咀村)被秦昭襄王的使者追上。这位使者干脆利落,二话不说,直接丢给白起一把寒光闪闪的剑。意思很明白:秦王不打算让你活下去了,你自己解决吧!

白起面对突如其来的死亡命令,内心瞬间崩溃,但表面仍强装镇定。他质问秦国的使者,希望得到一个合理的解释:秦王为何非要置他于死地?

秦王对白起的质问选择了默不作声。在他看来,处决白起根本不需要任何解释。白起却执意要追问原因,这让传话的使者感到为难。使者心想,自己不过是奉命行事,何必如此纠缠不休?

白起在经历了长时间的沉默和绝望后,最终选择了用剑结束自己的生命。

白起离世的方式出人意料,但他身后引发的争论和思考却延续了数千年。后人不免会设想种种可能:假如他的靠山魏冉还在,他是否会被迫走上绝路?假如他在长平之战后对秦昭襄王言听计从,君臣之间是否会反目成仇?假如他与后来的权臣范雎交好,是否会招来杀身之祸?假如秦国在长平之战后有意削弱他的军事影响力,他是否会成为政治斗争的牺牲品?这些假设让人们不断探讨白起的命运与历史的选择。

可惜的是,历史无法假设。面对绝境,白起只能通过自我解脱来寻求心理安慰。他感叹自己一生杀戮过多,认为死于非命是应得的报应,也是命中注定。这种自我安慰的说法,给后人留下了无限的惋惜与感叹。

【白起为什么会被逼死?】

白起被迫自杀,主要有两方面原因。首先,他一直依附于秦国重臣魏冉,属于其政治阵营。其次,在长平之战结束后,白起的某些举动明显带有个人情感色彩,这些行为最终导致了他的悲剧结局。

让我们逐一分析,首先谈谈魏冉的作用。

魏冉是宣太后的同母异父弟弟,同时也是秦昭襄王的舅舅。在秦昭襄王争夺王位的过程中,宣太后为了确保儿子成功上位,采取了多种手段。她凭借自己的姿色和魅力,成功拉拢并稳住了义渠王。此外,她还利用家族关系,争取到了魏冉的全力支持。可以说,在秦昭襄王登基的过程中,魏冉立下了不可磨灭的功劳,堪称首功之臣(宣太后作为太后,不在此列)。

秦昭襄王登基后,魏冉凭借特殊关系掌握了极大权力,几乎无人能及。然而,随着时间推移,这种局面让秦昭襄王感到不满。要知道,他连自己的母亲宣太后都不留情面,更何况是身为舅舅的魏冉?对秦昭襄王而言,任何阻碍他集权的人都是必须清除的对象,魏冉自然也不例外。权力斗争中,他绝不会允许任何人成为自己的绊脚石。

前266年,魏冉在政治斗争中多次起伏,最终失势,被罢免相位并流放出秦国。他回到自己的封地陶邑(现山东菏泽定陶)后,因心情抑郁不久便去世。接替他成为新一任权臣的是同样来自魏国的范雎,此人后来也声名显赫。

在政治斗争中,针对权贵的打击往往难以适可而止。即便主要人物失势,其旧部仍须谨慎行事,以免被牵连。白起在这方面表现欠佳,他因感念魏冉的提携之恩,对秦国新贵范雎始终态度冷淡,缺乏应有的友好和热情。

如果你是白起,只是一个普通的秦国百姓或者小官员,你的看法其实没那么重要。秦昭襄王和范雎也不会太在意。只要他们的地位和利益不受威胁,谁不想表现得大度一点,给自己挣个好名声?问题在于,白起可不是一般人。他是秦国的战神,六国的噩梦,秦军的灵魂人物。他的言行举止,无形中会影响无数秦国士兵。正因如此,秦昭襄王和范雎不得不对他格外重视。

长平之战结束后,范雎不断在背后给白起制造麻烦,进行各种诋毁和阻挠。这直接导致了白起之死的第二个关键因素——长平之战后的局势变化。

长平之战是秦赵两国倾尽全力的一次生死对决,秦国凭借整体实力和坚定意志最终获胜,但也付出了惨重代价。战后,秦国内部出现了明显的战略分歧。以秦昭襄王和范雎为代表的决策层主张适可而止,认为应该让国家休养生息;而身经百战的白起则坚持彻底铲除赵国的立场,认为如果不抓住时机消灭这个强敌,将来必定会带来巨大隐患。

从不同角度来看,这两种观点都谈不上绝对正确或错误,重点在于背后的推手是谁以及他们想推动哪种观点。

有一种观点认为,苏秦的兄长苏代曾出面协助赵国化解危机。他向范雎进言,指出如果秦国继续让白起攻打赵国,一旦赵国被灭,白起的功绩将更加显赫,届时他的官职、地位和声望都会远超范雎。考虑到白起的恩人曾被范雎排挤,范雎的处境将变得十分危险。范雎听后,决定全力阻止白起继续进攻赵国。然而,这种说法并不可靠。首先,按照这种逻辑,白起之前的功绩和声望已经足以让他担任除秦王之外的任何职位,他无需再通过灭赵来提升自己的地位。其次,丞相属于文官体系,与武将的晋升并无直接关联。

秦昭襄王之所以不支持白起继续进攻赵国,主要是因为秦国当时的情况和他个人的考虑。长平之战后,秦国自身也遭受了不小的打击,作为国君,秦昭襄王并不愿意与已经元气大伤的赵国拼个你死我活。毕竟赵国已经认输,主力部队也几乎被全歼,等秦国恢复些实力再动手也不迟。此外,范雎作为他新提拔的亲信,秦昭襄王更倾向于听取他的建议。而对于白起,秦昭襄王始终无法确定他到底是更忠于魏冉,还是更忠于自己。

白起从长平之战前线被调回时,内心肯定有不满。换作任何人,自己的建议被上司驳回,都会感到不痛快。

几个月前,秦昭襄王还以长平之战后秦军伤亡惨重、无力再战为由,推脱了继续打仗的打算。然而,没过多久,他却突然主动出兵攻打赵国。背后的原因很简单:赵国在战后没有履行之前答应割地赔款的承诺。这种出尔反尔的行为让秦国无法接受,于是秦昭襄王决定再次发动战争,用武力迫使赵国兑现承诺。

白起心里很不爽。当初他提议趁势追击,结果被各种理由否决。现在敌人休整了好几个月,准备充分了,上面却突然决定要攻打邯郸。在他看来,这种决策简直儿戏。于是,他毫不客气地向秦昭襄王和朝廷表达反对意见,认为赵国处于悲愤之中,士气高涨,必胜无疑。

秦昭襄王在接连遭受赵国和白起的冷遇后,心中怒火中烧,情绪逐渐失控。他固执地认为白起是在倚老卖老,仗着自己的资历和能力来威胁他。这种想法让他愈发偏激,急于向世人证明,即便没有白起,秦国依然能够独立自主,不需要依赖任何人。他决心用实际行动来展示秦国的实力,证明自己并非离了白起就一事无成。

历史证明,没有白起指挥的秦军确实无法攻破赵国的都城邯郸。这背后的原因有几个:首先,赵国已经到了生死存亡的关头,全国上下团结一心,与秦军展开了殊死搏斗,这种拼死抵抗的精神自然更为顽强。其次,赵军在自己的领土上进行防守,占据地利优势,使得防御更加坚固。此外,其他诸侯国也不希望看到赵国被彻底消灭,纷纷提供支持和援助,这无疑增强了赵国的士气和战斗力。

秦昭襄王连续遭遇挫折,内心十分不甘。他认为这些失败全是因为白起不肯带兵打仗,于是为了挽回面子,他多次下令,坚决要求白起出征。

白起性格固执,无论是否真的生病,秦昭襄王多次召见他,范雎也多次邀请,但他始终拒绝出山。他坚称自己身体不适,需要休养,虽然有心为国效力,但已无力承担征战重任。

白起的行为不仅显得不够得体,更糟糕的是他还火上浇油,对秦昭襄王和范雎的困境冷嘲热讽。他在背后得意洋洋地说:“秦国不听我的建议,现在看看结果如何?”这种态度让人感觉他似乎在暗示秦国没了他就无法运转,既在事实上也在舆论上制造了这种印象。

在白起闹脾气的两年里,外面的局势对白起和秦国来说简直糟透了。围攻邯郸的秦军连续两年都打不赢,损失还特别大。要知道,在秦国那种不讲情面的制度下,一旦失败,肯定得有人背锅。那么,这次失败的责任该由谁来背?不管是谁背这个锅,他们私下里肯定都会把账算到白起头上。因为涉及到自身利益时,人的想法往往是不讲道理的!要不是白起死活不肯上阵,我们怎么会遇到这种倒霉事?

最终,尽管白起已经改变了主意,同意带兵出征,但时机已过。愤怒的秦昭襄王将他从秦国军事领袖的位置彻底降级,直接贬为普通士兵。秦昭襄王命令他:“为你的错误和傲慢付出代价,去守卫西部边境的甘肃地区!”

正如白起曾试图彻底消灭赵国,秦国朝廷内部也有范雎这样的人想要彻底除掉白起。即便白起被贬为普通士兵,他在军中的影响力依然存在,因为他的战绩不容忽视,短时间内难以完全消除。谁知道他会不会东山再起?因此,范雎对秦昭襄王说:“白起被贬后,心中仍有不满,还有怨言。”言下之意,白起的负面情绪根深蒂固,必须彻底铲除,才能消除后患。

秦昭襄王当时已经失去理智,情绪激动,立即派人追上白起,下令处死他。这位曾经战无不胜的将军,就这样结束了自己的生命。

【白起之死的深层逻辑分析】

要理解白起的结局,得把他放在那个遥远的时代背景下看,但这么干容易让人觉得没啥代入感。不如咱们换个思路,把他这事儿挪到现在的职场里来琢磨,可能更容易明白。

有人认为白起是因为秦国严酷的军功考核制度而死,这种观点站不住脚。虽然秦国的军功制度确实严格,但白起并不是导致秦军失败的直接责任人。按照当时的规则,就算要追究责任,白起顶多算个连带责任人。真要处理他,首先得把主要责任人处置了,这样才能让人心服口服。这种责任划分的逻辑,其实和现代职场中的潜规则没什么两样。

白起究竟为何而死?说到底,问题的核心在于他在职场上的选择。他的死亡并非偶然,而是与其职业生涯的走向密切相关。白起在职场上的一系列决策,最终导致了他的悲剧结局。他的经历提醒我们,职场中的每一步选择都可能对个人的命运产生深远影响。因此,理解白起的死因,实际上是在探讨职场策略与个人命运之间的紧密联系。

举个例子,为什么在很多私营企业或家族企业里,那些专业能力强、经验丰富、成绩亮眼的职业经理人,往往不如老板的老乡、发小或亲戚混得好?其实原因很简单,就是老板心里不放心。职业经理人确实能让公司赚更多钱,但如果他们吃里扒外怎么办?老板一辈子的心血不就给别人做了嫁衣吗?用自己人虽然赚得少点,但风险也小得多。现在事业已经有点起色了,老板更看重稳定,不想冒险,稳扎稳打才是最好的选择。

这反映了两种不同的职场态度:一方是资深管理者强调规避风险,另一方则是基层员工倾向于追求高回报。

秦昭襄王为何采纳范雎的建议处死白起?为何他更信任范雎而非白起?根本原因在于白起的政治立场并非完全站在秦昭襄王这边,而是倾向于与他有复杂矛盾的魏冉。这种立场问题使得秦昭襄王无法毫无保留地信任白起。职场中的这种不信任感是极其危险的,因为无论人为如何控制,它终将在重大利益面前爆发。这就好比妻子对丈夫缺乏安全感,出轨往往只需要一个借口就能发生。

在职场中,除非你们的目标完全一致,否则同事之间本质上就是竞争甚至对立的关系。别太天真地以为大家能真正做到同心协力、同甘共苦。举个例子,如果你们部门突然要从几个人中选一个当科长,你觉得你的同事还会对你毫无保留吗?再比如,你们一起完成了一个项目,但公司决定奖金只给一个人,你觉得对方还会不计较吗?这些都是人性决定的,不会因为某些人的善良或道德观念而改变。

必须认清一个现实:人际关系的维系,利益纽带远比情感联系更为稳固。在社交互动中,基于共同利益的联结往往能产生更持久的效力。这种现实主义的观察揭示了人际关系中一个基本规律:当双方存在实质性利益关联时,这种关系通常能够经受住时间和环境变化的考验。相比之下,单纯依赖情感维系的纽带,往往容易因外部因素或主观感受的变化而产生动摇。因此,在构建和维持人际关系时,建立互惠互利的利益联结比单纯追求情感共鸣更为重要和有效。

范雎是什么样的人?简单说,他就是那种为了自己利益啥手段都使得出来的职场老油条。对付这种人,你白起要么就假装跟他和和气气,要么就找准机会狠狠反击。千万别像你白起这样,光顾着表现不满却不动真格,这样只会让范雎要么害怕要么更嚣张,越来越放肆。大家要明白,职场里那些小人的嚣张气焰,很多时候都是被惯出来、忍出来的。

职场中常说的“打工人要有觉悟”这句话,背后其实隐藏着现实的职场规则。在很多家族企业里,外来员工的发展空间是有限的。即使你能力出众、想法独到,顶多也就是做个职业经理人,很难再往上爬。别指望能拿到什么永久股份,除非是在股份制公司,情况可能会有所不同。

白起在当时的职位和荣誉是什么?他担任大良造,还被封为武安君。这些头衔在商鞅改革时期已经是军队中最高的军衔和爵位了,再往上就是封侯,相当于在大秦帝国中拥有永久性的股份。但商鞅在改革时已经明确限制了这一可能性——非王室成员不能封侯,这与后来非王室成员不能封王的规定是一致的。在这种情况下,秦昭襄王作为最高统治者,既要让他的臣子们相信他设立的激励制度,又不希望他们真的达到封侯的地位,他会采取什么策略?显而易见,他会尽可能地限制这些人的职业发展空间,除非是万不得已,否则很可能会让他们处于闲置状态。

这段话主要分析了白起被秦昭襄王罢免的原因。虽然前面已经说明了秦王方面的情况,但还得谈谈白起自身的问题。换句话说,除了领导层的决策,白起个人的一些因素也导致了他最终被撤职的结果。接下来,我们将从白起个人的角度来探讨这件事的来龙去脉。

首先,白起在职场上的位置一直没整明白。在职场里,贵人、恩人你能碰上好几个,但顶头上司只能有一个。你念着老领导魏冉的好,说明你重情重义,这点没毛病。不过,你可以在私下里照顾魏冉的家人和亲戚,但别因为这个就跟秦昭襄王和范雎对着干。

白起在职场上最大的问题就是不懂得适可而止。职场就像个杯子,能装的东西有限。你爬得越高,能得到的回报就越少,因为杯子已经满了。这时候就该停下来,把机会让给别人。实在不行,至少得先腾出点空间来,才能继续装新东西。最关键的是,你不能一直往前冲,让同事们都眼红你,这样只会给自己树敌。

白起在处理人际关系时显得过于冲动。无论是与上级还是同事之间的矛盾,除非迫不得已,都不应该将问题公开化,这样会让双方都失去回旋的空间。如果白起对秦昭襄王和范雎的态度稍微缓和一些,可能他的结局就不会那么悲惨。此外,即使关系破裂,也要适当顾及对方的尊严,切忌幸灾乐祸。当一个人被打时,他最痛恨的未必是打他的人,而是那些在旁边叫好的人。

白起的悲剧,本质上是权力斗争的产物。秦昭襄王为了巩固自己的统治地位,需要清除潜在的威胁,而白起不幸成为了这场政治博弈的牺牲品。范睢的个人野心也在其中起到了推波助澜的作用。不过,从职场生存的角度来看,白起的经历也给我们提供了一个警示:即便上级有意排挤,只要你能确保自己不犯错误,仍然有可能争取到相对较好的结局。因此,在职场上,懂得自我保护同样是一种重要的智慧。在这方面,白起显然不如与他同时期的名将王翦。

【感言】

历史上,名将和功臣的悲惨结局屡见不鲜,这几乎成了一个永恒的主题。从白起开始,赵国的李牧、汉初的韩信、因绝食而亡的周亚夫、北伐的祖逖、到抗金的岳飞,这些例子不胜枚举。虽然表面上看起来各有不同,但背后的逻辑却惊人地相似。这些故事本质上都是旧事重演,只是在形式上有所变化而已。

人们常说要以历史为镜,但西方有位哲学家却提出,我们从历史中学到的唯一教训就是从未真正吸取过教训。为什么这两种观点听起来都挺有道理?原因在于,很少有人能真正从逻辑和人性的角度深入思考这些问题。而且,除非拥有极强的意志力,否则很难摆脱人性中那些负面因素的影响。

白起的结局是多重因素共同作用的结果,包括政治环境、国家体制以及他个人的性格特点。然而,最根本的原因在于秦国整体形势发生了转变,他身边的人和所处的环境也都在变化,而他自己却始终未能适应这些变化。