1958年,全国上下掀起大炼钢铁的热潮,然而这场运动却让一些原本肩负重任的领域偏离了主业。

在中国西北的大油田,一些石油工人放下钻井设备,转而围着土炉炼钢。

钻井停滞,石油产量急剧下降,整个石油工业陷入低谷。

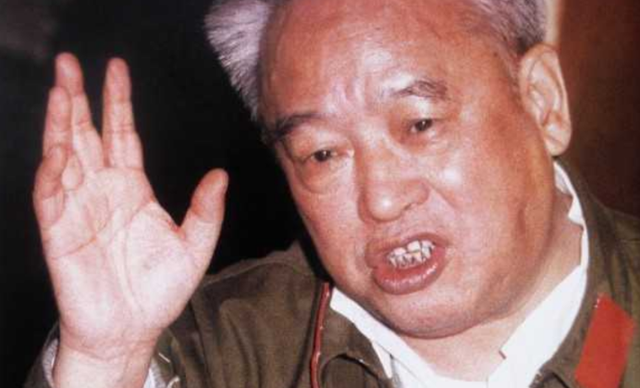

余秋里,刚刚担任石油工业部部长的他,对这种现象无法接受。

为了纠正这一问题,余秋里专程赶到兰州军区,与时任政委冼恒汉会面,希望能通过军区的配合,把分散的人力重新集中到石油生产上。

然而,在会谈中,冼恒汉却出乎意料地表示:“大家炼钢干劲这么足,不能打消积极性,这也符合当前形势。”

听完这话,余秋里当场拍案而起:“你糊涂到家了!石油产量和形式主义的虚假作风,哪个更重要,你分不清吗?”

这样的争执能否让石油生产重回正轨?

转战石油工业的挑战

转战石油工业的挑战1958年,余秋里接任石油工业部部长后,很快开始全面了解我国石油工业的现状。

当时,石油工业发展滞后,技术水平较低,国内石油供应长期不足。

上任之初,他召开了一次部内会议,认真听取各方面的情况汇报。

他没有急于发表看法,而是仔细询问各地的石油资源分布情况、勘探成果、技术瓶颈和现存问题。

他意识到,要尽快改变局面,必须从基础入手。他找到地质部长李四光,请教如何科学合理地开展石油勘探。两人面对一张全国地质图展开了深入讨论。

李四光详细分析了全国地质条件,并结合国内外经验,提出东部平原和西北盆地可能是富油区。

余秋里频频点头,不时提问:“这个理论怎么应用到我们的勘探中?有没有具体的设备和方法能支持这种判断?”

李四光一一解答,建议先集中力量在几个重点区域开展详查和钻探。

余秋里非常重视这个建议。他把李四光的分析和勘探思路记录下来,并提出要用“集中力量打歼灭战”的方式,把有限的人力物力集中到有潜力的区域。

他还亲自主持召开了一系列协调会议,将石油部的力量与地质部的资源整合起来。

在会上,他一再强调:“我们要用科学指导实践,不是一味蛮干。要找到油,首先得找到科学的方法。”

为了真正了解一线情况,余秋里多次下基层,深入勘探队和石油钻井现场。他穿着普通工服,与一线工人一起讨论工作。

他认真倾听钻井工人的建议,询问钻探设备的性能、现场操作的难点以及技术改进的可能性。

他还特别注重技术学习。石油工业对余秋里来说是一个全新的领域,他没有半点架子,自称是“小学生”。

无论是专家的理论讲解,还是工人的现场操作,他都虚心请教。

他对全国石油勘探工作的部署也格外细致。余秋里指示各勘探队按照“哪里条件好就集中力量突破”的思路逐步推进。

他对每一项重点工作都亲自过问,确保各环节紧密衔接。

在西北的勘探中,他组织专家反复分析地质数据,并提出将勘探范围扩大到尚未完全调查的区域。

油主业与争议的抉择

油主业与争议的抉择大西北的石油资源储量丰富,但1958年前后,全国各地掀起了大炼钢铁的热潮,这股风潮也席卷了石油工业领域。

在一些油田和勘探区域,许多石油工人放下了钻探和采油的工作,转而投入炼钢运动。

工人们在油田旁边架起土炉,高温下烧炼铁矿石,试图为国家钢铁产量的提升贡献力量。

由于人力物力都被分散,原本紧张的石油产量进一步下降,许多计划中的勘探工作被迫搁置,甚至一些关键项目也停滞不前。

身为石油工业部部长的余秋里对此极为关注。他召集了一次现场调研,深入一线了解情况。

当他走进油田勘探区域,看到原本用于钻井的设备被挪用来搬运土矿,许多钻井队停工,工人们则围在土炉旁忙碌。

他询问负责人的时候,对方无奈地解释这是响应上级号召,油田的主要生产暂时停下。

听完后,他当即指出问题的严重性:“石油是国家工业发展的基础,产量上不去,怎么保障整个经济建设?”

为了尽快纠正这个局面,余秋里专程前往兰州军区,与当时的政委冼恒汉商讨解决办法。

他希望通过军区的支持,将工人从大炼钢铁中抽调回来,集中力量恢复石油生产。

但冼恒汉却并不完全同意。他认为这场炼钢运动是全国的大势所趋,是调动群众积极性的重要方式。

他说:“大家干劲这么高,不能随意打消积极性。这也是适应当前形势的需要。”

听到这番话,余秋里立刻变得严肃。他一拍桌子,直言不讳地批评道:“冼政委,你这话太糊涂了!国家的石油供应已经捉襟见肘,还让工人去搞这些虚头巴脑的事情?这不是对国家不负责任吗?石油产量和形式主义,哪个轻哪个重,难道你分不清楚?”

冼恒汉并没有被余秋里的态度激怒。

他听完后,试图从炼钢运动的政治意义角度继续解释,但余秋里却没有再多争辩,而是起身离开了办公室。

两人这场争执虽然激烈,但也仅限于工作上的分歧。

争执过后,余秋里并没有停下行动。

他进一步向国务院相关部门上报了石油生产停滞的问题,强调石油供应对国家经济的重要性。

在他的坚持下,一些政策逐步调整,油田开始逐渐恢复钻井和采油工作。

虽然进展缓慢,但这为之后石油工业的全面恢复和发展赢得了时间。

大庆油田的开发与国家发展

大庆油田的开发与国家发展在余秋里的带领下,中国石油工业在短短几年内迎来了历史性的突破。

尤其是在大庆油田的开发过程中,他以坚定的决策和高效的组织推动了这一巨大工程的顺利进行。

余秋里提出的口号“有条件要上,没有条件创造条件也要上”贯穿了整个会战,成为激励石油工人们战胜种种困难的强大动力。

会战之初,石油部面临人力、设备、技术短缺等一系列难题。

余秋里召集了石油系统的主要负责人和技术专家,召开紧急会议。

他要求各部门迅速协调资源,不仅要保障勘探和开发,还要解决后勤保障的问题。

他亲自前往大庆会战指挥部,参与一线的组织工作。

当时,工人们在零下三十摄氏度的严寒中搭建钻井平台,很多设备因为低温而频繁出现故障。

余秋里每天都走访现场,与技术人员一起分析问题。

一次,他了解到因为缺乏防冻润滑油,许多机械设备无法正常运转。

他立刻指示从其他地区调拨必要物资,并要求技术团队尽快研究替代方案。

在钻井的关键阶段,有几口井因为地下地质条件复杂,进度严重滞后。

余秋里和专家组反复研究地质数据,亲自带领技术骨干调整钻井方案。

他强调:“井打不通,我们就不能停。突破一点是一点。”

最终,经过多次尝试,这些井都成功出油。

到1963年,大庆油田的生产逐步稳定并形成规模,当年生产原油470万吨,占全国总产量的绝大部分。余秋里多次组织总结经验,推广大庆模式。

同年,周恩来在政府工作报告中宣布,中国石油基本实现自给。

这一消息振奋了全国上下,也极大提振了石油工人的士气。

毛主席的肯定与余秋里的坚持

毛主席的肯定与余秋里的坚持1964年1月25日,余秋里在北京向毛主席和中央领导汇报石油大会战的情况。

会议室里,余秋里详细介绍了大庆油田的建设成果,从初期会战的艰难到后期的持续高产,他逐一讲述了资源调配、技术攻关和工人们夜以继日的努力。

毛主席听完后露出满意的神色。

他连说了几声“好”,然后对在场的人说道:“我看这个工业,就要这个搞法,向你们学习,向大庆学习!”

随后,他指示有关部门要总结大庆经验,把这种艰苦奋斗的精神推广到其他工业领域。

同年12月26日,毛主席71岁生日,余秋里和“铁人”王进喜等人应邀参加宴会。

席间,毛主席亲切地和余秋里攀谈起来。他突然问道:“余秋里,你读了几年书啊?”

这个问题让在场的人都停下了手中的筷子,目光转向余秋里。

余秋里略微停顿了一下,坦诚地回答:“主席,我只读了三年小学。”

毛主席听后微微点头,语气平和却充满鼓励地说道:“只读三年小学就能搞出个大庆来,很不错嘛!”

到了1968年6月,毛主席准备接见沈阳和南京部队读书班的成员。

当时,陈伯达负责拟定陪同接见的人员名单。

然而,毛主席审阅名单时发现没有余秋里的名字,他立刻指出:“还有余秋里,把他的名字加上。”

此后,在许多党和国家的领导人名单中,“还有余秋里”成了一句特殊的标记。

这种提法虽然看似随意,却在潜移默化中强调了余秋里的重要性。

他的名字始终出现在名单的末尾,似乎是一个不可或缺的补充,也是对他长期默默无闻却做出卓越贡献的认可。

参考资料:

[1]陈辉.余秋里中将:甩掉中国贫油帽子的石油工业部部长[J].党史博采(上),2023(8):20-25