1935年五月的夜晚,四川安顺场的大渡河边,水声如雷。

河流狂躁不安,似乎拒绝任何跨越它的尝试。

就在这危急关头,一位90岁的老人宋大顺,怀揣着一个历久弥新的故事,踏入了红军的临时指挥部。

当时,毛泽东与众位红军将领正围坐在地图前,寻找渡河之策。

一个暮时故事如何改变了他们的命运?

红军抢渡乌江:竹筏破天险1935年初,中央红军正艰难长征,横在他们面前的是贵州著名的天险——乌江。

乌江的凶猛水流曾令无数勇士望而却步。

红军在急流前停住了脚步,缺少渡江工具,他们陷入困境。

团长杨得志在村子里四处寻找,总算发现了一片竹林。

“竹子又轻又韧,不正是渡江的好材料?”他当即带领战士们砍竹子、扎筏子,开始了乌江抢渡。

红三军团的战士们利用竹筏,终于迎来了转机,顺利渡过江面,而敌军措手不及,失去防线。

竹筏成为破解乌江天险的关键。

大渡河畔的危急时刻五月,大渡河边,红军面临更大的挑战。

传说中的大渡河,水流疾如脱缰野马,上游暴雨肆虐,令渡河更加艰难。

红军仅有的四艘木船,每次载人过河需耗时两小时。

在薛岳的十万追兵逼近之际,时间成为最大的敌人。

此时,李富春急匆匆走进指挥部,带来了唯一的希望:附近有位老秀才宋大顺,曾目睹太平天国翼王石达开渡河失败。

这位见证历史的老者,或许有办法指点迷津。

兵贵神速:老秀才的关键提醒宋大顺在深夜讲述了数十年前的灾难。

那时,石达开因拖延渡河时机,被清军围困而全军覆没,正因错误决策错失良机。

宋大顺直言:“兵贵神速,首长们可别再犯这错!”这一番话如醍醐灌顶,把红军的急迫提升到新的高度。

毛泽东当下决定改变策略,转而将目标锁定在320里外的泸定桥。

红四团接到命令,踏上了一昼夜320里的奔袭。

泸定桥:天堑变通途奔赴泸定桥的路途艰辛,在山间小道,雨水泥泞,百姓的苞谷饼和腌咸菜成为了战士们顽强行进中的补给。

当地猎户的指引为红军显现了一线希望,让官兵快速抵达泸定桥。

五月底,终于到达桥边。

在暴雨中,红勇士踩着铁链,冒险过桥,成功逼退守军。

泸定桥成为红军的重要突破点,为后续部队打破大渡河天堑提供了通道。

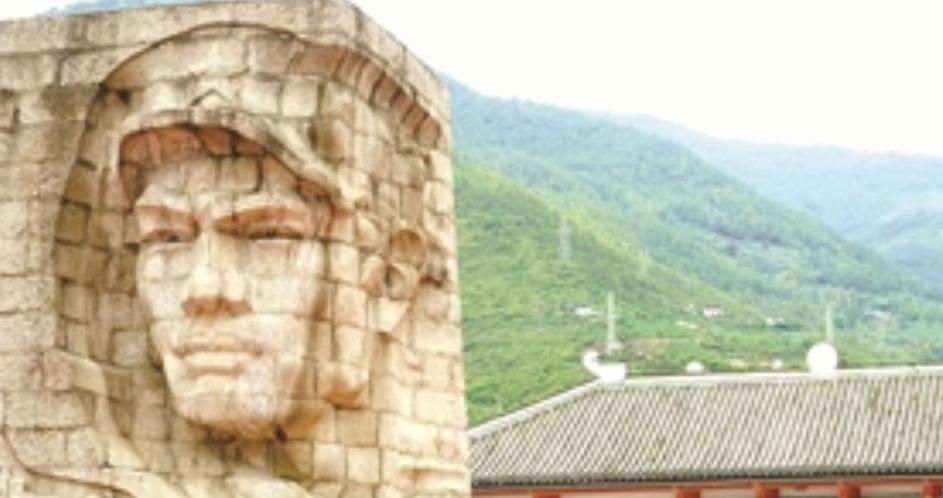

宋大顺的意外遗产宋大顺晚年的一席话,不仅在带领红军渡河过程中扮演了关键角色,更在历史中留下了不可磨灭的印记。

1949年,宋大顺的孙子成为安顺场红军纪念馆的讲解员,继续讲述这场历史改变者的英勇故事。

孙子手中的资料和爷爷留下的烟锅,如同历史的见证,传递着不屈的精神。

几年后,宋家的老屋发现了一本《大渡河志》,揭开了翼王渡河的谜团,又一次印证了宋大顺故事的重要性。

这些故事描述了过去的苦难与胜利,激励未来。

红军渡河行动中蕴含着的不仅是战略智慧,还有对时间的制胜方法。

宋大顺的提醒,红军的勇敢,以及百姓的支持,共同谱写出大渡河畔的伟大篇章。

这样的历史不仅关乎胜利,更关乎今天我们面对挑战时的信念。

不论何处,这些历史中流露出的勇气和智慧仍在激励着一代又一代的人。