本文仅在今日头条平台发布,原创内容请勿转载

明武宗朱厚照没有儿子,唯一的弟弟又早年夭折,因此在他驾崩后,张太后与内阁首辅杨廷和决定迎立兴王世子朱厚熜继承皇位,这就是嘉靖皇帝,这是明朝唯一一个父亲不是皇帝,而以旁支藩王的身份入继大统的人。也正是因为他这独特的身份,从而引发了明朝历史上太庙制度最大的变革。

嘉靖皇帝

我先给大家捋清楚他们之间的关系,明宪宗朱见深的三子是朱祐樘,四子是朱祐杬,朱祐樘被立为了太子,后来继承了皇位,这就是明孝宗。朱祐杬被封为兴王,封地在湖广安陆州(今湖北省钟祥市),死后谥号“献”,所以被称为兴献王。明孝宗的长子叫朱厚照,就是明武宗,兴献王的次子叫朱厚熜,就是嘉靖帝。因此,明孝宗是嘉靖帝的伯父,明武宗是嘉靖帝的堂兄。

由嘉靖直接继承皇位并不符合《皇明祖训》中“兄终弟及”的嫡子原则,因此,杨廷和等大臣想的办法是,要求嘉靖先继嗣、后继统,就是他需要先过继给明孝宗,这样有了明孝宗之子、明武宗之弟的身份,就可以名正言顺地入继大统了。因此,他需要称呼明孝宗为皇考,明武宗为皇兄,兴献王为皇叔父。

但是嘉靖不同意,他坚持只继统,不继嗣,就是他不需要过继给明孝宗,而是凭借其明宪宗之孙、兴献王之子的身份就可以入继大统。因此,他主张称呼明孝宗为皇伯考,明武宗为皇兄,兴献王为皇考。说白了,嘉靖觉得我过来是要当皇帝的,不是要给谁当儿子的。明孝宗是我伯父,我不能认他当爹呀,我自己有爹呀。

明孝宗

杨廷和等诸多大臣坚决不同意嘉靖的做法,认为在宗法礼制上,嘉靖这一脉只是小宗,而明武宗一脉是大宗,让你过来当皇帝是因为大宗没后代了,你来入继大宗,延续人家香火的,而不是以自己的小宗取代大宗。

于是,朝廷分为了两派,一派以嘉靖帝为首,一派以杨廷和为首,双方爆发了激烈冲突,争论多年,过程错综复杂,这就是著名的“大礼议之争”,简单来说就是争论嘉靖到底要认谁当爹才能做这个皇帝。最终嘉靖帝胜出,追尊兴献王为“皇考恭穆献皇帝”,称明孝宗为皇伯考。

兴献王

既然追尊了亲生父亲为皇帝,那么就要让其进入太庙享受祭祀,要不然显得这个皇帝名不正言不顺。嘉靖为了让他爹进太庙,那真是煞费苦心。

当时有大臣提议将兴献帝的神主升祔太庙,引起了朝中诸多大臣的反对,认为嘉靖已经在宫中建了观德殿供奉兴献帝,足以表达嘉靖对生父的孝顺之情。而一旦迁入太庙,则会使得生前为臣的兴献王,死后不仅可以享受皇帝的待遇,更重要的是其神主的位次,如果位于武宗之上,则乱了君臣名分。如果位于武宗之下,则叔侄次序又乱。怎么着都不合适。

嘉靖看群臣反对,只能作罢,但是他让群臣重议此事,意思是说,行,我退一步,不让我爹进太庙了,但是你们是不是也得退一步啊,在祭祀上对我爹更加尊崇一些。群臣讨论后,提出在太庙之侧新建一座宗庙,专门用来祭祀兴献帝。嘉靖同意了,亲自命名为“世庙”。

但是这还没完,兴献帝虽然在太庙之侧有了自己单独的宗庙享受祭祀,但毕竟没有进入太庙,这在外人看来还是和明朝的那些正统皇帝不一样。因此,嘉靖的最终目的还是要让他爹进入太庙,只是一下子达到这个目标太过困难、阻力太大,于是他采用了循序渐进的方针一步步来。

嘉靖十年(1531年),嘉靖下令迁祧德祖,将太祖的神主置于寝殿正中。我们前面说过,德祖作为明朝皇帝的始祖,是享有万世不祧的待遇的。那嘉靖为啥还要这么干呢?名义上是位尊太祖,太祖作为明朝的开国皇帝,他的神主位次当然要位于正中了。但其实嘉靖真正的目的是,迁祧德祖之后,太庙寝殿的神主就剩下8位了,还缺一位,这样方便他把兴献帝弄进去。

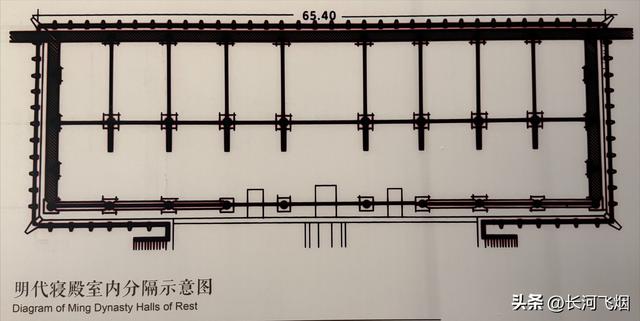

之后,嘉靖下令要将太庙庙制由“同堂异室”制改为“都宫别殿”制,这俩有啥区别呢?在“同堂异室”制下,明朝历代皇帝的牌位都在一个宫殿里(太庙寝殿),分成九个单间,每人一个单间。而“都宫别殿”制,则是每人一个宫殿,里面只供奉一个人。

“同堂异室”制

“都宫别殿”制

太庙实行“都宫别殿”制在过往的朝代也出现过,甚至明朝初年朱元璋最早在南京建的太庙就是“都宫别殿”制,只是后来他又改为了“同堂异室”制。嘉靖表面说得好听,说“同堂异室”制,父子兄弟同处一堂,于礼非宜,不合古制。但这只是借口,他只是想借此机会让他爹的神主能有机会升祔太庙。另外,实行“都宫别殿”制,因为每位皇帝单独一个庙,方便他这种以旁支入继大统的皇帝对自己的直系祖先单独施行祭祀。

不过,嘉靖的这种想法因为阻力太大,没有立即实行。直到嘉靖十三年(1534年)南京太庙被火焚毁,夏言跟嘉靖说,您这边马上要改庙制了,南京太庙突然就发生了火灾,这大概是皇天列祖暗中帮助给我们的启示呀,我们得接受啊。于是嘉靖非常高兴,下令次年春兴建新的太庙,同时停止了南京太庙的祭祀。

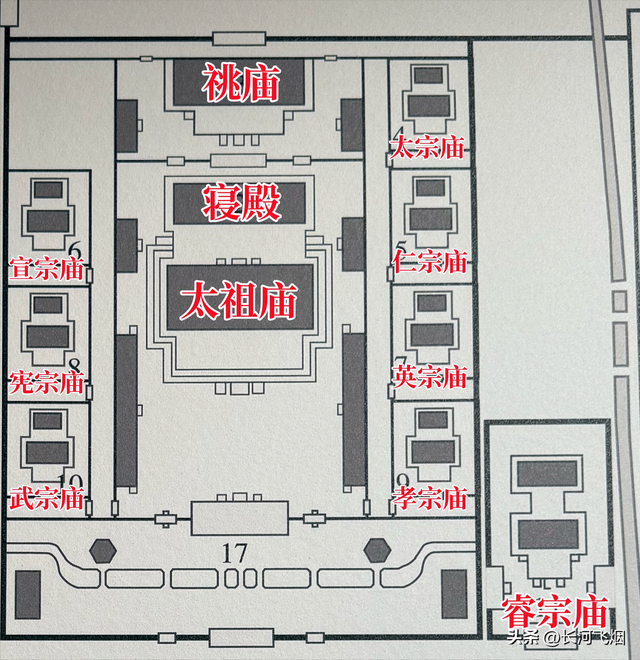

到了嘉靖十五年(1536年)十二月,新太庙竣工,原太庙的享殿作为太祖庙供奉太祖神主,祧庙则继续用来供奉已被迁祧的德祖、懿祖、熙祖、仁祖。而三大殿两侧则新建供奉太宗的太宗庙以及其他皇帝的昭穆群庙,一共是八座庙。

可能是由于反对声音太大,他无法将兴献帝的庙迁入太庙之内,于是在太庙东南侧,重建了供奉兴献帝的世庙,并改名为献皇帝庙,变相提高了兴献帝的地位。

嘉靖十七年(1538年),一名退休官员上书主张建明堂,为兴献帝上庙号称宗,让他来配上帝。嘉靖让群臣讨论。自古以来关于明堂配享有两种说法,一种是以当朝皇帝的父亲配享,另一种是以本朝有圣人之德的皇帝配享。如果选择第一种,那就是让兴献帝来配享。如果选择第二种,那就是让明太宗朱棣来配享。

这两种意见朝廷都有支持者,嘉靖当然是想采取第一种了,他最后确实也是选择了这种做法。不过为了安抚主张以太宗配享的朝臣,也为了避免别人说自己太自私了,就想着给太宗一些补偿,于是他就说太宗皇帝功劳太大了,怎么能只称宗呢,应该称祖。于是下令将朱棣的庙号由太宗改为了成祖,而为兴献帝上庙号为睿宗。

明成祖朱棣

从嘉靖的角度来看,朱棣的新庙号显然是更上一层楼的,但是朱棣却未必会领他这个情。朱棣以武力夺权,得位不正,合法性一直饱受质疑,因此他在位期间做了很多事情来洗脱篡位之名,包括不承认建文一朝,主张自己是直接继承自父亲明太祖朱元璋。既然如此,按照惯例,作为王朝的第二位皇帝,那太宗这个庙号就是最合适的了。现在嘉靖给他弄了个成祖的庙号,这不等于公然告诉别人他得位不正吗?别人一看他这个庙号,就知道他肯定有事儿。

现在嘉靖的生父兴献帝有了庙号,那进入太庙就是顺理成章的了。不过太庙没地方再新建一座庙了,严嵩等人就说,睿宗本来就有自己的庙,不如还是让睿宗的神主放在原有的庙里,等祭祀典礼的时候,再拿出来和太庙的历代皇帝一起享受祭祀。嘉靖同意了,献皇帝庙也相应改称为“睿宗庙”。这使得睿宗庙虽然不在太庙群庙之中,但实际上已经加入群庙之列了。

不过,睿宗庙毕竟没进入太庙之中,在嘉靖看来,他爹比其他皇帝还是低一等,所以他势必要让他爹进入太庙才行,几年之后,这个机会就来了。

嘉靖采用“都宫别殿”制所建的新太庙在建成后第五年,即嘉靖二十年(1541年),因雷火被全部焚毁,只有列于群庙之外的睿宗庙幸存。

嘉靖不得不再次重建太庙,这次他恢复了之前的“同堂异室”庙制。之所以如此,一是因为他觉得这是上天对他更改祖制不满,从而降下的惩罚,他比较害怕。二是因为此时明朝财政匮乏,“同堂异室”制的建筑工程量远小于“都宫别殿”制,不仅省钱,而且花的时间也少,这样也能尽早恢复在太庙中的祭祀活动。三是,嘉靖此前是为了让他爹进太庙,才选择的“都宫别殿”制,可是最后还是没能实现最终目标,因此现在他也就没必要再坚持这种庙制了。

到了嘉靖二十四年(1545年)太庙重建完成,重建的太庙即为现存的北京太庙,至今在太庙中殿的梁架上还留有当年重建时“嘉靖二十四年四月”的题记。此后太庙虽然历经明清两朝多次修缮,但是其主体仍然保持了这次重建时的规制。

太庙享殿

其中享殿的建筑体量在明清皇家殿宇中仅次于故宫太和殿和长陵祾恩殿,重檐庑殿顶、黄色琉璃瓦、面阔十一间、进深六间、坐落在三层汉白玉须弥座上,这是明清皇家建筑的最高等级。殿内有68根金丝楠木大柱,最高的达13.32米,直径最大的达1.2米,如此大体量的金丝楠木,现在已经非常难得了。

太庙享殿内部

嘉靖二十年的这场火灾虽然使太庙群庙皆毁,但却给睿宗最终进入太庙创造了新的条件。嘉靖帝于新庙峻工前夕,当大臣请定太庙神主的位次时,他直截了当地下令改变了神主的排位规则,即不区分昭穆班次与皇位继承世次,只按血缘伦理的辈分、长幼关系排序,太祖居正中,太祖左边依次是成祖、宣宗、宪宗、睿宗,右边依次是仁宗、英宗、孝宗、武宗。

这样睿宗的神主不仅进入了太庙,其位次还排在了武宗之上。经过嘉靖20多年的努力,终于让他父亲兴献王成为了明朝的正统皇帝明睿宗,进入了太庙,实现了他多年的夙愿。明睿宗也就成为了明朝历史上唯一一个生前没有做过皇帝,且不是储君却还能升祔太庙的人。

不过,嘉靖虽然实现了将生父睿宗升祔太庙的愿望,但是他仍不满足。此时太庙寝殿供奉有9位皇帝的神主,已经满员了。等嘉靖驾崩后,新上任的皇帝就要进行迁祧,将其中一位皇帝的神主移出去,以便能将嘉靖的神主放进去。睿宗这种生前没有做过皇帝,而是靠嘉靖与大臣斗智斗勇多年,强力升祔太庙的,其在太庙中的地位必然不如其他皇帝稳固。

嘉靖担心,万一要是新皇帝把睿宗迁祧出去,那自己这么多年的努力不就白费了吗?思来想去之后,嘉靖又做出了一个违背祖宗的决定。

嘉靖二十六年(1547年)十一月,方皇后去世,谥号为孝烈皇后,嘉靖想要将孝烈皇后的神主升祔太庙。明代帝后是按照一帝一后的制度祔庙的,皇后的位次就是皇帝的位次。既然如此,那就要迁祧了,太祖与成祖万世不祧,按顺序就轮到明仁宗朱高炽了,于是嘉靖决定把他迁祧出去。

明仁宗朱高炽

结果在朝中引起了不小的争议,为啥?因为就宗法礼制而言,皇家宗庙祭祀均以男性为主,女性为配,皇后能升祔太庙是因为皇帝的原因,她自己是不能单独升祔太庙的,更不可能因为皇后要祔庙而迁祧之前的皇帝。明朝的皇后要是先去世,其神主一般是先放在其他地方,等皇帝驾崩后,再一起升祔太庙。

嘉靖不是不知道,他这么做,就是为了让他媳妇提前给他占地方、预定庙位,避免新皇帝迁祧时选择睿宗,不用你们选了,我自己提前把仁宗踢出去了。他还规定后世子孙要按照顺序依次迁祧宣宗、英宗等等。

嘉靖的这种做法有多过分,连他的亲信严嵩、徐阶都看不下去了,觉得不行,太过分了,哪有你这样干的呀。徐阶直接就和嘉靖说了,如果是为了您能升祔太庙,迁祧仁宗那是理所当然的,但这是后世子孙该考虑的事儿呀,你提前干了,这算是怎么回事儿呢。

最后在嘉靖的坚持下,这些大臣也没办法,只能同意。经过嘉靖这些年的驯化,明朝这些官员现在已经不像当初一样敢和嘉靖硬扛了。最终于嘉靖二十九年十一月迁祧仁宗,将孝烈皇后升祔太庙。

嘉靖的这种安排进一步巩固了睿宗在太庙中的位置,此后在隆庆帝、泰昌帝祔庙时,均有大臣上奏迁祧睿宗,但都没成功。

嘉靖皇帝驾崩后,其子朱载坖即位,为其上庙号世宗,将其升祔太庙。不过,明朝有规定,无论一个皇帝有多少个皇后,能与皇帝一起升祔太庙的只能是原配皇后,而孝烈皇后是嘉靖的第三任皇后,不符合这个条件。所以当时礼部官员上奏,最后将孝烈皇后神主迁出太庙,换为了孝洁皇后。

搜索「头条深一度」,看更多深度好文

参考文献:

《明实录》《明史》

闫凯《北京太庙建筑研究》

曹鹏《明代都城坛庙建筑研究》

李媛《明代国家祭祀体系研究》

王柏中《明嘉靖年间的庙制变革问题试探》

阎爱民《“大礼议”之争与明代的宗法思想》

赵克生《明代的藩王继统与庙制变革——以永乐、嘉靖为中心》

太庙展览