“三孩家庭全市自由择校!十年累计补贴10万元!2025年3月14日,呼和浩特市抛出人口政策‘双响炮’,瞬间引爆社交平台。继前一日发布育儿补贴细则后,该市再宣布三孩及以上子女可突破学区限制,在全市范围内自由选择中小学。这一被网友称为‘史上最硬核催生组合拳’的政策,单日微博话题阅读量突破8亿次,直指中国低生育率困局下的‘教育资源焦虑’。”

政策双核驱动:真金白银+教育特权

政策双核驱动:真金白银+教育特权呼和浩特此次政策升级包含两大核心:

阶梯式育儿补贴:一孩一次性补贴1万元,二孩分5年发放5万元,三孩及以上分10年发放10万元,要求家庭户籍、房产、居住地“三统一”;教育特权突破:三孩家庭义务教育阶段可全市自由择校,二孩享受“幼随长走”就近择优,同时试点取消回民区、玉泉区小学入学户籍限制,放宽6周岁入学年龄门槛。配套措施更显系统化:60岁以上老人免费乘地铁、大学生五折乘车、首套房2%购房补贴,构建从生育到养老的全周期激励链条。

全国生育竞赛白热化:从“发钱”到“给资源”

全国生育竞赛白热化:从“发钱”到“给资源”对比各地催生政策,呈现明显升级趋势:

深圳:拟推育儿补贴但尚未落地,侧重普惠托育服务建设;杭州:二孩家庭公积金贷款额度上浮20%,三孩再增10%;昆明:三孩家庭中考加分最高达12分,引发教育公平争议。呼和浩特首创的“择校自由”模式,将稀缺教育资源直接转化为生育激励筹码,被视为政策从“经济补偿”向“发展权赋能”的质变。

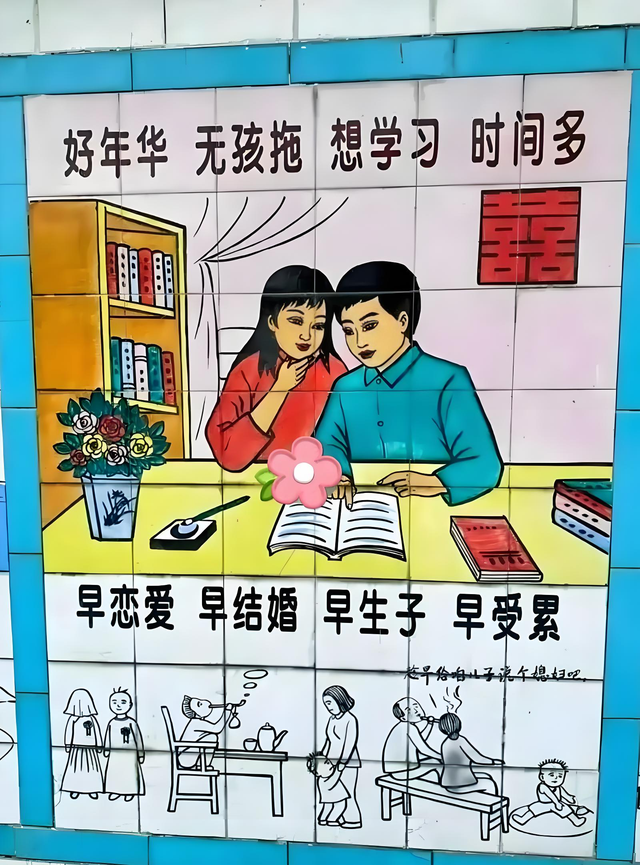

人口困局倒逼改革:补贴能否破冰生育率?

人口困局倒逼改革:补贴能否破冰生育率?政策背后是严峻人口现实:2023年呼和浩特出生率5.58‰,自然增长率-0.76‰,虽为内蒙古人口增长最快城市,但深度老龄化压力迫在眉睫2。武汉大学尚重生教授指出,10万元补贴在北上广深或属“杯水车薪”,但对人均可支配收入4.8万元的呼和浩特(2024年数据)具有实质吸引力,预计可提升生育率1-2个千分点。

教育公平争议:特权激励还是资源挤占?

教育公平争议:特权激励还是资源挤占?政策引发两极讨论:

支持方:打破学区房垄断,倒逼学校提升质量,如市四区每学期公布非起始年级学位,动态调节资源;质疑方:担忧三孩家庭挤占名校名额,加剧普通家庭入学难。教育学者建议同步扩大优质资源供给,例如北京推行的“教师轮岗制”或可借鉴。 长效机制考验:从“政策红利”到“系统重构”

长效机制考验:从“政策红利”到“系统重构”政策可持续性面临三重挑战:

财政压力:按2023年出生2万人测算,三孩补贴十年需投入超200亿元,占该市2024年财政支出(预估)的8%;执行细则:自由择校“自由度”尚未明确,热门学校如何分配待解;人口虹吸:或加剧省内其他地区人口外流,需区域政策协同。

结语:当10万元补贴遇上择校自由,呼和浩特正试图用“资源开放+经济补偿”重构生育逻辑。这场实验能否为中国城市蹚出一条生育友好新路?答案或许藏在政策落地后首个入学季的学位争夺战中。毕竟,生育率回暖从来不是简单的数学题,而是关乎公平与发展的人性化博弈。

(本文综合自呼和浩特市教育局、卫健委政策文件,及武汉大学、深圳市卫健委等权威信源)