在南亚次大陆,有两个国家,它们将“相爱相杀”这几个字,展现得尤为突出。印度和巴基斯坦,这对仿若兄弟般的邻国,在七十余年的时间里,已然历经了三次,规模不算小的战争。在边境那个区域,炮火声接连不断地响起,甚至克什米尔的石头都被炸掉了一层,其厚度约为三公分。你或许会觉得,这好似好莱坞正在摄制的一部大片呢?但实则不然,这其实就是现实版的《权力的游戏》,只是其中的铁王座化作了雪山,龙焰转化成了AK47喷出的火光。

这一切的源头,还得从英国殖民者的“甩锅操作”说起。1947年,那英国佬,拍拍屁股,就要走人啦。临走之前呢,搞了个“蒙巴顿方案”,用宗教信仰当作尺子,把印度次大陆劈成了两半。

可克什米尔地区,就像是一块,滚烫且烫手的山芋——其中77%的人属于穆斯林,他们期望能够跟随巴基斯坦;不过身为印度教的土邦王,却死死地抱住了印度的大腿,不肯轻易放手。

结果独立当月,15万大军,就在那雪山之中开始行动,打响了首次印巴战争。

这场仗打完,印度占据了克什米尔,23土地被其占领,联合国所画的停火线,已然成为了“实际控制线”,从此两国开启了“寸土必争”这般魔怔的模式。

三次印巴战争,全围着克什米尔打转。

第一次印度凭借着空运部队,率先取得了优势;第二次双方展开了激烈的坦克大战,结果是两败俱伤;第三次更为厉害,印度竟然直接把巴基斯坦给肢解了,就这样弄出了个孟加拉国。

最魔幻的当属1999年的卡吉尔高地争夺战,印度士兵,在那零下30度的雪山之中,啃着冻硬的土豆;巴基斯坦士兵,则用牦牛来驮运炮弹。

双方都十分清楚,放弃克什米尔,就仿佛丢掉了维持战略平衡的核心之地。印度要依赖它,作为北方的屏障;巴基斯坦则把它当作,防御的缓冲区域。正因为如此,这片土地因地理而拥有的那种,独特价值,让它成为一根,始终难以扑灭的导火索,一直牵动着两国的敏感神经。

比领土争端更阴损的,是印度河的“水战”。

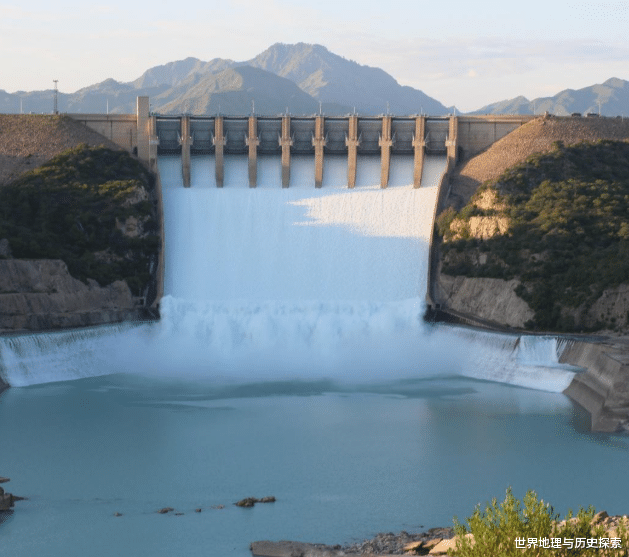

这条孕育古印度文明的母亲河,上游的5条支流,全部在印度境内;而下游的巴基斯坦,却有60%的农田依靠它来灌溉。1960年签署的《印度河用水条约》,从表面看,较为公平;不过印度却在其上游,修建了300多座水坝。2025年4月,印度以恐袭为借口,暂停了该条约,并关闭水闸,切断了巴方的水源,这直接致使巴基斯坦旁遮普省60%的农田颗粒无收,小麦价格,大幅上涨了30%。

巴基斯坦前外长仰天长叹:“印度河的每一滴水,都流淌着政治的味道。”

地理的“诅咒”远不止于此。

克什米尔,地处中亚、南亚与西亚的交界之处,喜马拉雅山和兴都库什山于此相互碰头,从而形成了“亚洲的十字路口”。

控制这里,就等于捏住中亚南下和南亚北上的咽喉。

印度与巴基斯坦恰似被钉于战略十字架之上的囚犯,——他们深知重兵对峙耗费了40%的国防预算,边境冲突致使GDP每年损失1.5%不过却丝毫不敢向后退去半步。

更绝的是,两国核弹头,加起来超过150枚,导弹射程,覆盖对方全境,从而形成“恐怖平衡”,打吧又不敢大打,和呢又没法真和。

历史记忆的褶皱里,藏着更深的矛盾。

印度将克什米尔视作“不可分割的领土”,这是其想要继承英属印度的遗产;巴基斯坦则将其视为“生存底线”,缘由是遭受包围所带来的集体创伤。2019年,印度废除了克什米尔的自治地位,2023年,巴基斯坦在联合国严厉斥责“种族清洗”行为双方每次强硬地表明态度,皆是在向国内的民粹主义献上祭品。

挪威国际和平研究所的数据很是令人痛心:当两国在水利项目进行合作之时,边境冲突有所减少,大概有37%;开启克什米尔“非军事化走廊”并进行试点之后,贸易额急剧增长,达到了220%。

这说明地理带来的不只是对抗,还有共赢可能。

站在21世纪第三个十年之际,印巴边境的驻军数量高达200多万,其核弹头的数量几乎要逼近大国的规模。

克什米尔的儿童,在那激烈的枪声之中去上学;印度河平原的农民,由于缺水而陷入了深深的绝望。

我们不得不思考:难道地理注定让两国成敌人?

历史创伤真的无法愈合?

答案或许在“地理共生”里克什米尔的雪山能当屏障,也能成合作纽带;印度河的流水能是武器,也能是共同资源。

只有超越“你死我活”这样的零和思维,在克什米尔地区构建“共同管理区”,于印度河开展“流域共治”,如此一来,南亚次大陆的阳光,才能够真正地照亮两国人民的未来。

毕竟在核威慑和气候危机面前,谁也赌不起下一场战争。