人总是会遇到选择,有些选择影响深远,有些则微不足道。

假如你生命中最重要的东西需要被舍弃,你会怎么选?

这个问题或许很多人不愿直面,但有些人却不得不提前做出答案,比如张迪。

张迪是一个有故事的人,他曾是一位留守儿童,后来凭借自己的努力改变了家庭的命运。

在他29岁的人生即将打开一扇更大的门时,一场疾病将他的选择推向了极限。

今天,我们来听听他的故事,看他是如何在生命的最后时刻,给自己和旁人留下了一抹深思。

寒门学子的奋斗之路:从留守儿童到交大研究生张迪出生在东北一个普通的农民家庭,由于父母外出打工,他一直跟着奶奶相依为命。

但张迪不觉得这是什么苦事,相反,他早早就在奶奶的关爱中学会了自律。

每天清晨,还未等奶奶起床,张迪就已经开始为当天的学习做好准备。

从小学到高中,他的成绩没让任何人失望。

高考时,张迪顺利考入了东北大学,实现了儿时“考上好大学”的承诺。

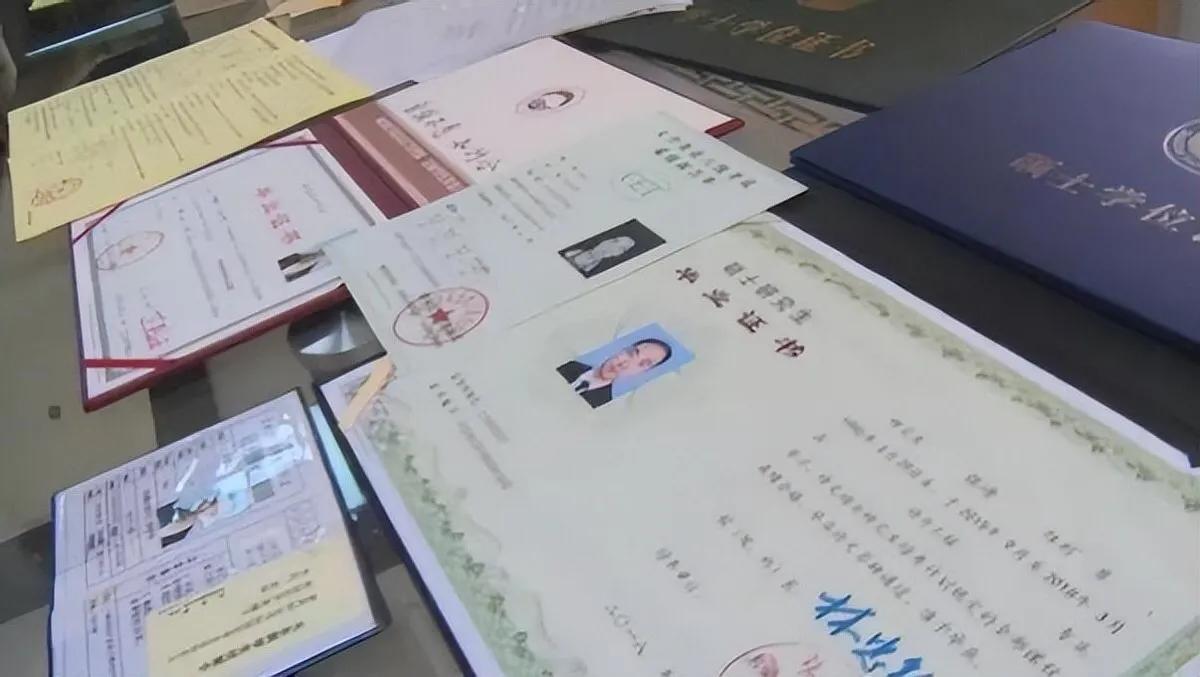

但他并没有就此止步,研究生时,他更是远赴上海,进入了令人羡慕的“985”高校——上海交大的校园。

那几年,他用辛勤的汗水换来了硕士学位,并找到了一份高薪工作。

从小的磨难锻造了他的内心,他坚信,只要够努力,生活一定会越来越好。

对于家人,张迪的心中始终有两个愿望:第一是用专业上的成就证明自己,第二是多赚点钱,改善家人的生活。

第一个愿望,他做到了,而第二个愿望,却因命运之手戛然而止。

从进入职场的第一天起,张迪没有丝毫懈怠。

他认为,专业背景和实践经验结合得越紧密,生活越有前途。

在上海的日子,他虽然住在简陋的房子里,但工作却充实得让他忽略了生活中的琐碎细节。

有些事情并不会因为你的努力而自动远离。

某天早晨,张迪像往常一样准备前往公司,途中却突然眼前发黑,只得坐在路边休息。

不久,他的手臂上起了些小红点,红点逐渐扩散,他开始感到身体不对劲。

年轻的他还没有意识到这背后意味着什么。

直到医院的诊断告诉他,这是急性白血病。

听到诊断那刻,张迪沉默了很久。

他不是受不了打击,而是开始为未来的路犯愁:高额的治疗费、需要捐献骨髓的父亲,以及可能复发的不确定性。

这些问题如洪水般涌向他,让他喘不过气来。

艰难选择:为何放弃治疗,决定捐献器官?

治疗开始了,张迪的父亲因配型成功为他捐献了骨髓。

手术后短短几天,他的身体状态开始好转,家人一度以为可以松一口气。

但没多久,病魔卷土重来,这次比上次更加汹涌。

医生坦言,即便再次配型成功并手术,也只是延长几个月的生命,而这些月份可能充满痛苦。

张迪开始思考:这样的努力到底值不值得?

他很清楚,父母为了他的治疗早已耗光了多年的积蓄,甚至开始四处借钱。

他也知道,父亲再捐一次骨髓身体恐怕会再受打击。

就在这样的情况下,他做出了一个让人意外的决定:放弃治疗,并决定捐献器官。

“与其拖累父母,我希望能把自己的器官捐出来,帮助更多需要的人。

”张迪对父母说这句话时,他们泣不成声,却最终还是接受了他的决定。

这一份简单又艰难的选择,透露出的是一个年轻灵魂的担当。

亲情的告别:最后一程,回到奶奶身边做出决定后,张迪有一个愿望——回到东北老家,看看陪伴他长大的奶奶。

他与父母一起坐了整整一天的火车,最后踏进了熟悉的院子。

奶奶并不知道张迪患病的事实,只当孙子是久未归家的探亲人,做了一桌他从小爱吃的菜。

席间,奶奶看着张迪瘦削的脸,不停地问:“身体是不是熬坏了?

怎么这么憔悴?

”每每此刻,张迪都强忍泪水,只说自己是工作辛苦导致的。

那一天,他吃得很慢,说得很少,不愿离开饭桌。

饭后,他陪奶奶坐了一会儿,和她聊着从前的趣事。

返程那天,张迪在车站用力朝家中挥手,不敢回头。

他知道,这是一场永别。

张迪的故事让人感慨:人生中的选择从来都没有所谓的“对”或“错”,只有适合自己的。

面对不可控的命运,他没有慌张,而是用最后的时间留下了对家人和社会的交代。

他的器官拯救了其他人的生命,他的遗憾,或许也成了一种意义的传递。

生活中的变数无法预测,但珍惜拥有的、做好自己能做的,就是对幸福最大的争取。

张迪走了,可他在有限的29年里,留给了这个世界无限的温暖与思考。