三国时期(约公元184年—280年)虽仅存续百年,但初期(东汉末年至三国鼎立形成前)涌现出大量杰出人才,如曹操、刘备、孙权、诸葛亮、周瑜、关羽、张飞、吕布等。这一现象的成因复杂,涉及社会、政治、军事、文化等多方面因素,可从以下五个关键角度分析:

黄巾起义

一、社会动荡与阶级裂痕:乱世为人才提供舞台

东汉末年,宦官专权、外戚干政、土地兼并和自然灾害导致社会矛盾激化。黄巾起义(184年)后,中央集权崩溃,地方豪强趁机崛起,形成割据势力。这种“大裂变”的社会环境为两类人才提供了机会:

1. 底层寒门的逆袭:传统士族在东汉末年因政治腐败逐渐衰落,而寒门通过军功或才能崭露头角。例如,曹操出身“赘婿”家庭,刘备自称“贩履织席”,但他们通过军事才能和政治手腕成为割据势力的核心。

管宁割席

2. 士族阶层的转型:部分士族在乱世中选择投效新兴势力,如诸葛亮出身“隐士家族”,周瑜出自江东大族,他们将儒学修养与治世能力结合,成为军政领袖。而清流名士(如管宁)虽退隐山林,却通过教育培养了大量人才。

二、政治制度的松动与人才选拔的开放

东汉末年,传统察举制因门阀垄断而僵化,而割据势力为争夺资源,纷纷打破旧制,推行“唯才是举”的政策:

曹操

曹操的“求贤令”:明确提出“唯才是举”,不拘出身,吸纳陈琳、荀彧、郭嘉等寒门或争议人物。

孙权的“江东集团”:重用周瑜、鲁肃、陆逊等既有军事才能又具政治远见的将领,形成稳定的统治核心。

刘备

刘备的“草根联盟”:通过“三顾茅庐”招揽诸葛亮,以“桃园结义”凝聚关羽、张飞等义气型人才,构建兼具忠诚与能力的团队。

这种“乱世用人不拘一格”的政策,使人才得以突破阶级限制,迅速进入权力中心。

三、战争需求与军事技术的革新

三国初期战争频仍(如官渡之战、赤壁之战、夷陵之战),对军事人才的需求达到顶峰:

1. 骑兵战术的革新:汉末至三国,骑兵逐渐取代步兵成为战场主力。冲击骑兵(如吕布的“飞将骑兵”、关羽的“青龙偃月刀”)依赖统帅的个人武艺和指挥能力,催生了以武力著称的名将(如吕布、张飞、马超)。

2. 战略与谋略的较量:官渡之战中许攸献计袭乌巢,赤壁之战中周瑜、诸葛亮联合火攻,这些经典战役凸显了谋士的重要性,促使曹操、孙权等领袖重视智力型人才(如荀彧、郭嘉、诸葛亮)。

3. 军功爵禄的激励:将领通过战功可迅速晋升,如张辽从普通士兵成长为“张辽止啼”的名将,这种“军功制”激发了人才的进取心。

四、思想解放与文化交融的推动

东汉末年,儒家独尊的局面被打破,佛教、道教兴起,士人阶层思想更加多元:

1. 清流名士的教育传承:宦官“党锢之祸”迫使许多名士隐退山林,转而教授门生,如蔡邕、卢植等培养了曹操、刘备、孙坚等一代枭雄。

2. 实用主义的兴起:乱世中“经世致用”的思想取代了汉代空谈义理的风气。诸葛亮的《隆中对》、周瑜的《赤壁论》等,均以现实问题为导向,推动了人才的务实精神。

3. 文学与艺术的繁荣:曹操、曹植父子开创“建安文学”,诸葛亮、左思等人的诗赋与政论,反映了士人阶层在动荡中对精神世界的探索,进一步激发了人才的创造力。

五、历史偶然性与机遇的集中爆发

三国初期的90年(184—274年)恰好是东汉旧势力瓦解与三国新政权建立的过渡期,“旧秩序崩塌”与“新秩序建立”的双重需求,使人才需求达到峰值:

旧势力的瓦解:宦官、外戚、豪强等传统阶层的崩溃,为新兴势力提供了权力真空。

新政权的构建:曹操、孙权、刘备等领袖需要快速组建官僚体系、军队和同盟,对人才的需求远超供给,导致“人才争夺战”愈演愈烈。

为何后期人才逐渐凋零?

三国后期(如蜀汉灭亡、西晋统一前),人才匮乏的现象逐渐显现。原因包括:

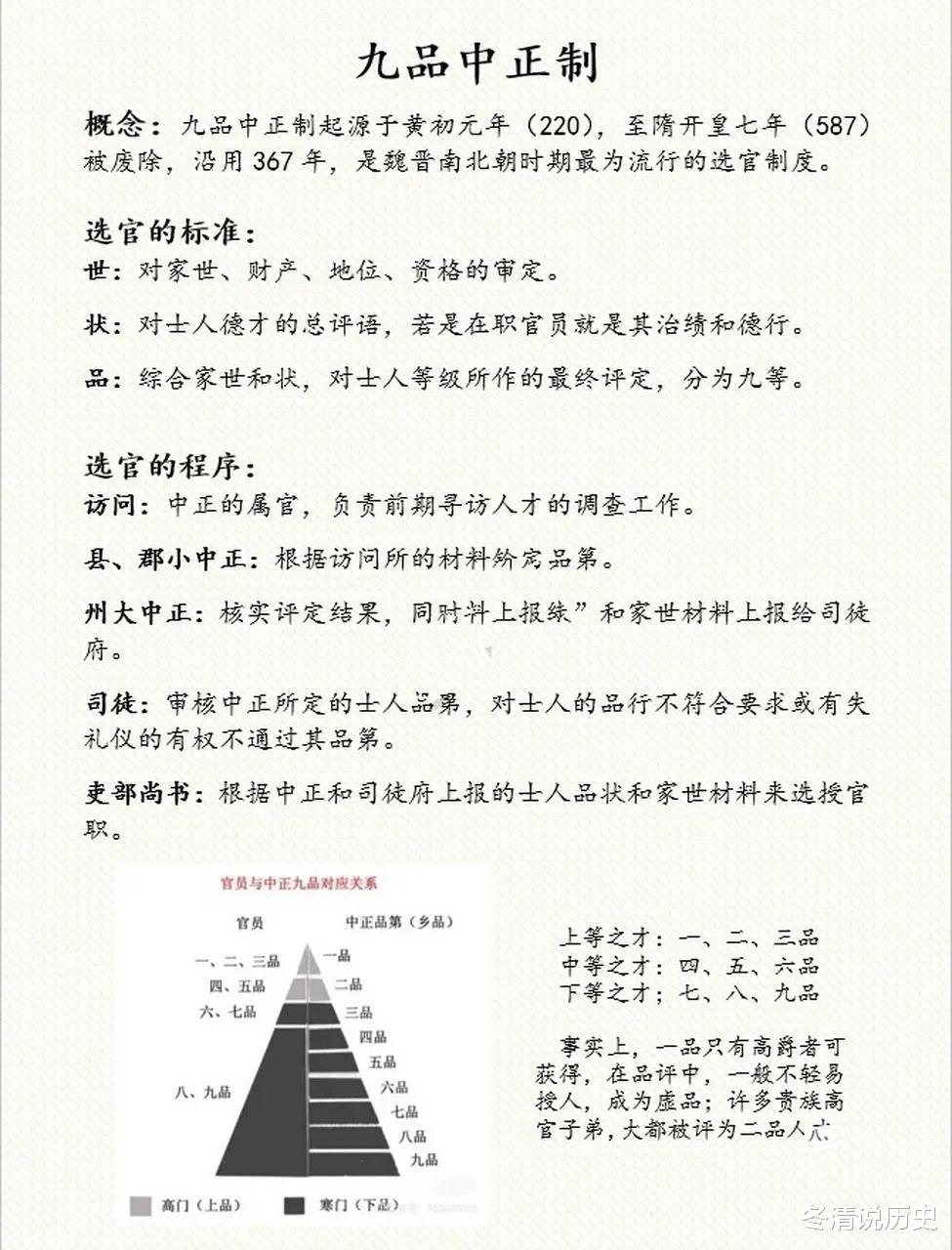

1. 九品中正制的僵化:曹魏后期推行的九品中正制使门阀垄断官职,寒门难以上位。

2.战事减少与社会稳定:三国鼎立后,大规模战争减少,人才缺乏施展空间。

3. 阶级固化:士族势力重新崛起,社会流动性下降,压制了寒门和底层人才。

总结

三国初期人才辈出,是社会动荡、制度革新、战争需求、思想解放与历史机遇共同作用的结果。这种“乱世造英雄”的模式,既为乱世提供了解决问题的方案,也加速了旧秩序的崩溃与新秩序的重建。而后期人才匮乏,则反映了制度僵化与社会稳定的双重代价。这一历史现象,至今仍为研究者探讨“危机与人才关系”提供了重要范本。