明朝嘉靖年间的绍兴山阴县,一个看起来很有学问的老人坐在屋内,正在与他谈话的是一个年轻人,像是一个学生。

过了一会儿,这位老人站起身来,写下了一些东西,交给了这个年轻人。

年轻人接过来之后发现,这位老人写下的是一副对联。

但是这副对联却怪得很,上联和下联居然一模一样,正当这个学生想再问一问时,老人却不愿回答了。

这个学生带着对联回家后百思不得其解,直到他的小侄子来找他玩,他才恍然大悟。

这个学生明白了什么?这副对联又有何精妙之处?写出这副对联的老人又是谁?

明朝正德年间,浙江绍兴有一个徐家。想当年徐家也是当地数一数二的大户,但是自从徐老太爷不当官了之后,徐家的地位一落千丈。

如今徐老太爷都快归西了,徐家的地位就更不如往日了。

徐老太爷有两个儿子,但是这两个儿子都没啥本事,读书经商是样样不行。

徐老太爷整天在家里唉声叹气,但是也于事无补,他这两个败家子没有丝毫悔改。老爷子还在世的时候,他们就在讨论老爷子死后的遗产问题了。

也许是上天不忍心看徐老太爷如此难过,在老爷子最后的时光里,又赐给他一个儿子。

徐老太爷的幼子出生时,老爷子已经病得下不来床了,他拼尽全力坐了起来,抱了抱自己的小儿子,并给这个小儿子取名为徐渭。

徐老太爷抱着徐渭,喜极而泣,他对襁褓中的徐渭说道:“父亲知道自己的时间不多了,但是我肯定能撑到你的百日宴。”

徐老太爷确实完成了自己的誓言,在徐渭百日宴结束的那天晚上,他便驾鹤归西了。

徐老太爷去世之后,就没有人庇护徐渭了,也就没有人庇护徐渭的母亲了,因此,徐渭的童年十分悲惨,他很早便体会到了人与人之间的冷漠。

徐渭在十岁时,亲眼看着自己的母亲被赶出徐府,最终惨死街头,这让徐渭的心蒙上了阴影。十四岁时,徐渭的两个哥哥变卖了徐家的家产,从此不再是一家人。

此时的徐渭只能跟着大哥生活,兄弟二人之间的关系并不好,长兄只是将徐渭视为一个累赘。

童年时的经历让变得十分内向,徐渭整天藏在书房里看书,很少与人打交道。

看的书多了,徐渭的学问也就高了,年幼的徐渭九岁便写出了文章,震惊了当地的学者,他们纷纷将徐渭视为神童。

徐渭的长兄见他这么厉害,也认为他是徐家再度崛起的希望。

很快徐渭的名声就传了出去,有很多人慕名来拜访他。除了来找他讨论学习的,还有想请他写文章的,还有想请他去当先生的,甚至还有来给他说媒的。

此时的徐渭才十四岁,他就已经声名远扬了。

但是任谁也没有想到,山阴县的神童徐渭,在科举考试中屡屡碰壁。徐渭二十岁那年,他考中了秀才,他的兄长很高兴,还给他找了个婆家。

没错,徐渭的兄长把他给“嫁”了出去,让徐渭入赘到了当地的大家族潘家。

当时的徐渭刚刚考上秀才,正是意气风发之时,没想到他哥哥反手就把他给卖了。当然徐渭的哥哥也是迫不得已,实在没办法了才让徐渭入赘到潘家。

前面就已经说过,徐渭的这两个哥哥不学好,如今没了徐老太爷的管制,他们更放肆了。

徐渭的长兄带着徐渭来到这里后,沾上了赌博,没过多久就把老爷子的遗产全都赌光了,还欠了一屁股外债。

为了还清自己的债务,徐渭的长兄只能接受了潘家的条件,把徐家将来崛起的希望亲手送到了潘家。

徐渭的兄长得到钱后,并没有改邪归正,还要拿着这些钱去赌,最后把自己家的房子都给赌没了,饿死在了路边。

而徐渭这边,他来到潘家后,并没有被潘家虐待,而且恰恰相反,潘家对他还挺好的。

他的岳父潘克敬还带着他出去见了见世面,结识了很多志同道合之人。

但就是这样的一位才子,居然参加了八次乡试,却依然没有中举,这真是命运的玩笑。

之前与徐渭交好的朋友,大部分都考中了举人,还有几人考上了进士,入朝为官。唯独剩下了徐渭,连个举人也考不上,人们纷纷嘲笑徐渭“名声挺大,实力不济”。

当初潘家之所以花钱召徐渭入赘,不就是看中了徐渭的潜力吗?但是事实证明,他们赌错了,因此潘家的人也开始看不起徐渭,徐渭的妻子潘氏也因此生了一场大病。

在徐渭二十六岁那年,他再一次参加了乡试,但是依然没有中举。

徐渭的妻子潘氏在病床上听到这个消息后,一口气没上来,命丧当场。

潘家人把所有的责任都推到了徐渭身上,并且将徐渭赶出了潘家。徐渭离开潘家后无处可去,只能找朋友借了点钱,离开了山阴县。

但是徐渭去外面转了一圈,什么也没捞着,一个连举人也没考上的学子,得不到任何人的重视。最终徐渭只能返回山阴县,想在老家这里找点事做。

徐渭找到了自己的岳父,让他看在自己妻子的份上,帮他开个私塾,也好养家糊口。

潘克敬动了恻隐之心,出钱帮徐渭建了一所私塾,虽然来上课的人不多,但是好歹也算是有了个住的地方。

徐渭的生活好不容易安顿下来,意外再次发生。东南沿海地区发生了倭寇入侵事件,徐渭的生活再次成了一团糟。为了保家卫国,徐渭不得不来到前线。

在与倭寇对战的前线,徐渭凭借着自己多年以来看的兵法,居然打出了不少胜仗。徐渭的出色表现,引起了浙直总督胡宗宪的注意。

这天,胡宗宪在查看战报时,发现一个人的名字屡次出现在战报中,而且都立下了大功,这个人正是徐渭。

胡宗宪觉得此人可能有点本事,于是就把徐渭请来做了自己的幕僚。因为胡宗宪的倾力抗倭,徐渭也很钦佩胡宗宪,两人合力对抗倭寇,结下了深厚的友谊。

正当徐渭认为自己能够安心在胡宗宪手下当幕僚时,意外又发生了。

在官场中,胡宗宪一直是严嵩一党的,但是北京朝中发生巨变,严嵩倒台了,徐阶成了内阁首辅。

作为铁血严嵩党,胡宗宪也受到了牵连,先是被定了死罪,后来因为与徐渭一起平定倭寇有功,免了死罪,只是被贬为了平民,但是好歹把命给保住了。

但是徐阶一党可不会就这么轻易放过胡宗宪,于是他们又找理由将胡宗宪送进了大牢,最终胡宗宪惨死在了牢里。

与此同时,身为胡宗宪幕僚的徐渭也受到了牵连,被下了大狱,幸好有之前的朋友为他担保,这才将他救了出来。

此时的徐渭经历了这么多打击,精神出现了问题,时不时就要发狂,有时候是自残,有时候是打别人。

在一次发狂中,徐渭失手杀死了胡宗宪为他介绍的妻子,再次被关进了大牢,但是在好友们的帮助下,他并没有被判死刑,只是在牢里待了七年。

徐渭在牢里的日子过得很快,经过七年的安定,徐渭的情绪已经很稳定了。他邀请了一些好友,一同游山玩水,也算是过了一段快活的日子。

但是天下没有不散的筵席,徐渭的好友也有自己的事,不能一直陪着徐渭玩。等好友们都离开后,徐渭回到了老家山阴县。

虽然徐渭到死都没能考中举人,但是他的名声依然很好,尤其是跟着胡宗宪抗倭的时候,人们都视他为大英雄。除了一些富商来拜见他以外,经常有一些学子来向他讨教。

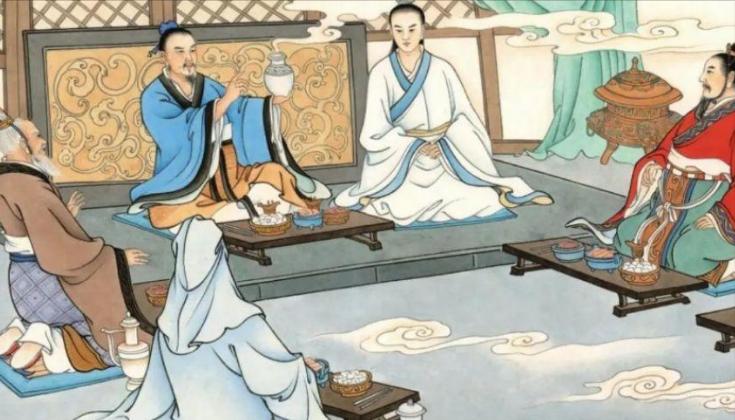

这天徐渭正在休息,门外就来了一位学子,他向徐渭行礼之后,便提出了一个问题。

这位学子提出了一个奇怪的问题:求学之路可有捷径?

徐渭白了他一眼心想:要是我有求学之路,还至于到现在都考不上举人吗?但是徐渭也不能直接把学子赶走啊,于是他拿来纸笔,写下了一副对联。上联是好读书不好读书,下联是好读书不好读书。

上下联完全一样,这可把这个书生给难住了,他将这副对子带回了家,左看右看就是看不出什么花样来。

有一天,这位学子的侄子来到了他们家,看到学子这副对联,这个刚识字的孩子随口提到了“好”是个多音字,是今天他们刚学的。

这个学子恍然大悟,他明白了这副对联应该是这么念的:好(hǎo)读书,不好(hào)读书,好(hào)读书,不好(hǎo)读书。

年轻时读书方便,但是却不喜欢读书,年纪大了之后喜欢读书,读起书来却更费劲了。

徐渭留下这样一副对子,也是在警告后来的学子们,读书要趁早,千万别等到老了之后再读书,那时候读书就已经晚了。

徐渭在山阴隐居期间,很少面见一些权贵之人,倒是见了很多学生,留下了很多故事和作品。但是最终,徐渭孤身一人死在了家里,享年七十三岁,身边仅有一只狗相伴。