2025年3月的北京,一场遮天蔽日的沙尘暴让市民们再次领教了大自然的威力。PM10浓度突破每立方米600微克,故宫的琉璃瓦被染成土黄色,街头的共享单车仿佛蒙上了一层磨砂滤镜。这场持续三天的沙尘天气,源头直指1500公里外的蒙古国——这个被称为"亚洲沙尘暴孵化器"的内陆国家,正以每年200万公顷的速度吞噬着草原,其76.8%的国土已沦为荒漠或半荒漠。

一、地理困局:被诅咒的高原

蒙古国的荒漠化危机,首先源于其特殊的地理位置。这个被俄罗斯和中国夹在中间的高原国家,平均海拔1580米,年降水量不足200毫米,相当于北京的三分之一。北部的杭爱山脉像一道天然屏障,阻挡了来自北冰洋的湿润气流,而南部的戈壁沙漠则常年受西伯利亚冷空气团侵袭,形成8-10级的强风。这种"先天不足"的地理条件,使得蒙古国的草原生态系统极其脆弱。

更致命的是气候变化的叠加效应。过去80年,蒙古国气温上升2.24℃,是全球平均增速的3倍。2024年夏季,该国中部地区气温突破40℃,导致图勒河流量锐减30%,乌兰湖等标志性湖泊彻底干涸。这种暖干化趋势,使得地表土壤加速钙化,为沙尘暴提供了源源不断的沙源。

二、人祸加剧:过度放牧与采矿狂欢

如果说气候变化是"天灾",那么人类活动则是"加速器"。作为传统游牧国家,蒙古国的牲畜数量从1990年的2500万头激增至2024年的7100万头,远超草场3300万头的承载力。每平方公里草场承载牲畜量达国际警戒线的2.2倍,羊和山羊甚至会连根拔起草根,导致植被覆盖率从60%骤降至不足15%。

与此同时,采矿热潮正在摧毁最后的生态防线。全国1900个矿业许可证覆盖6%的国土,露天煤矿和稀土矿场吞噬3.2万平方公里土地,矿区周边植被覆盖率不足10%。非法采矿更是猖獗,超过10万"忍者矿工"使用原始淘金技术,在河流中倾倒汞和氰化物,污染地下水的同时加剧水土流失。

三、跨境危机:沙尘暴的中国印记

蒙古国的生态灾难,正以沙尘暴的形式反噬中国。2025年3月的沙尘暴中,沙尘云团以每小时50公里的速度南下,36小时内跨越2500公里,直达四川盆地。这场灾害影响300万平方公里,8亿人口受灾,成都市PM10浓度飙升至世卫组织标准的12倍。

这种跨境影响并非孤例。2023年中国北方12次大规模沙尘事件中,70%沙源来自蒙古。沙尘暴不仅导致呼吸道疾病就诊率上升40%,还造成直接经济损失20-50亿元/次,若计入医疗费用和生产停滞,总损失可达百亿元级别。更隐蔽的是,沙尘携带的重金属(如镉、铅)污染途经地区的土壤和水源,威胁粮食安全。

四、破局之路:中蒙合作与技术突围

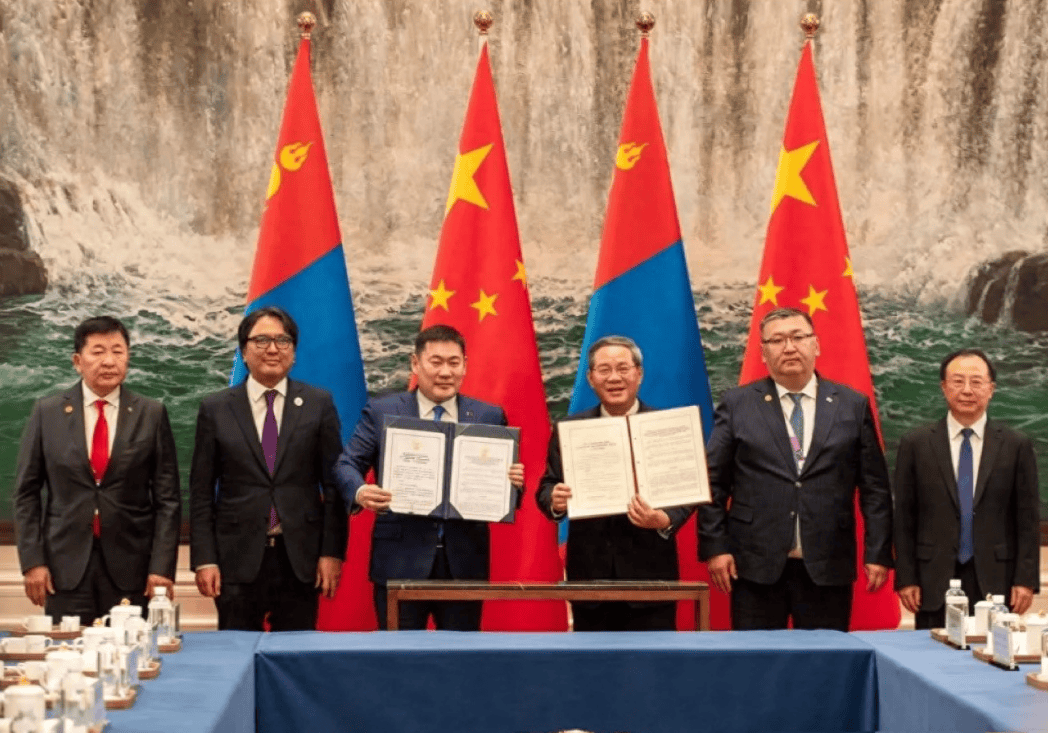

面对共同挑战,中蒙两国开启深度合作。2021年启动的"边境防沙治沙合作计划"已种植40万亩防风林,2024年"中国呼和浩特友谊林"项目在色楞格省落地,计划用5年时间建成百万亩生态屏障。中国还向蒙古国输出"草方格固沙""种子绳"等技术,在布尔干省建立的示范区成功将植被覆盖率从5%提升至30%。

技术创新正在改写治沙逻辑。中国研发的无人机植树系统,可实现24小时不间断作业,效率是人工的50倍;内蒙古的"光伏治沙"模式,在发电的同时降低地表风速,使植被存活率提高40%。联合国开发计划署的"确保"项目,则通过帮助牧民减少23.4%的牲畜数量,使草场再生周期从5年缩短至3年。

五、未来挑战:生态与发展的平衡

尽管取得进展,蒙古国的治沙之路依然荆棘密布。2030年"种植10亿棵树"计划进度不足30%,部分地区仍依赖萨满祈雨等传统方式。经济结构转型更是难题:畜牧业占GDP的14%,矿业占25%,而生态修复投入仅占财政预算的3%。

更深层的矛盾在于人口分布。80%的蒙古人生活在城市,却放任80%的国土沙化。这种"城市繁荣、乡村凋敝"的格局,使得生态保护缺乏群众基础。2025年预算草案虽提出"区域发展理念",但640个项目中仅有57.1%投向农村地区,生态治理资金缺口依然巨大。

六、文明启示:从草原帝国到生态公民

蒙古国的荒漠化危机,本质上是传统游牧文明与现代工业文明的碰撞。当逐水草而居的牧民变成定居放牧者,当成吉思汗的铁骑被矿车取代,这片土地的生态平衡被彻底打破。但危机中也孕育着希望:中蒙合作的"绿色长城"正在崛起,无人机和微生物技术正在重塑治沙范式,联合国120亿美元的资金承诺正在转化为具体项目。

这场跨越国界的生态保卫战,揭示了一个残酷的真理:在全球化时代,任何国家都无法独善其身。当蒙古国的沙尘笼罩上海陆家嘴,当中国的治沙经验惠及草原深处,我们看到的不仅是环境问题,更是人类命运共同体的生动注脚。或许,只有当"风吹草低见牛羊"的图景重新在蒙古高原浮现,我们才能真正理解,守护一片草原,就是守护整个星球的未来。