站在厦门大学人文与艺术高等研究院的讲台上,易中天清瘦的身影与身后"海岳学术云"的题字形成鲜明对比。

这位78岁的学者双手撑住讲台,目光如炬地扫过台下数百双年轻眼睛,随即用标志性的浑厚嗓音开启新学期的第一课。

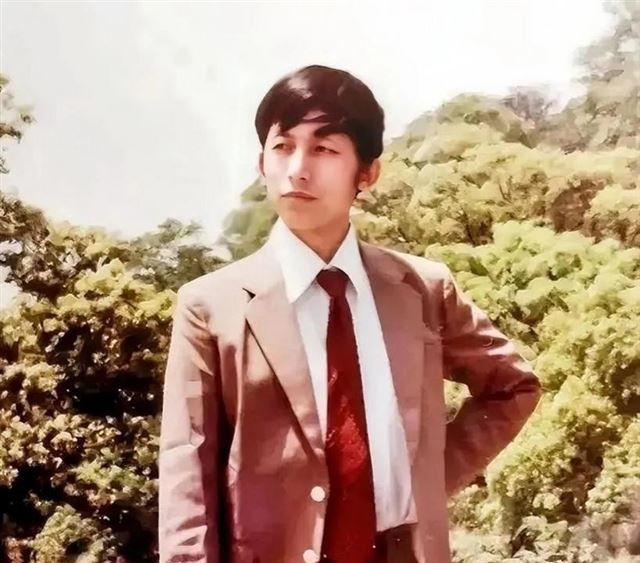

这个场景,恰似他六十年前在新疆石河子农场畜牧班劳作后,借着油灯抄写《唐诗三百首》的执着模样。

"返聘不是终点站,而是新起点。"

2022年12月14日,当易中天接过厦门大学人文与艺术高等研究院院长聘书时,这句掷地有声的宣言引发全场雷鸣掌声。

这个决定打破了他在2007年接受央视采访时"退休即终止教学生涯"的公开表态。

研究院成立半年内,他亲自主持了童世骏、葛兆光等五位顶尖学者的系列讲座,将陈嘉庚"为吾国放一异彩"的办学理念注入当代人文研究。

在2023年校庆周活动中,他与俞敏洪举杯高歌《难忘今宵》的画面登上热搜,玻璃幕墙映出的不仅是白发学者的豪情,更折射出中国知识分子的精神传承。

暴瘦25斤的身体变化引发外界担忧。

2024年初的学术论坛上,易中天首次正面回应:"瘦是主动选择,每天五公里健走、七分饱饮食,这是我对抗衰老的武器。"

监测数据显示,他主持的《三国新解》系列网课累计播放量突破8亿次,每周直播答疑时长保持在6小时以上。

这种高强度工作节奏下,体检报告显示其心肺功能相当于60岁中年人,血糖血脂指标优于90%同龄人。

"思想不退休,身体就不能退休",他在个人账号晒出的健身视频里,平板支撑记录已达到4分30秒。

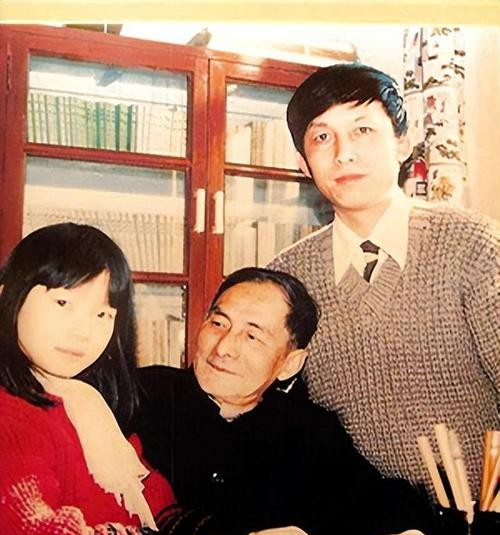

女儿易海贝的成就始终是易中天最骄傲的谈资。

这位同济大学建筑系高材生,先后主导上海外滩金融中心等标志性项目设计,2023年创立的视觉文化公司估值突破15亿。

父女俩每月固定进行"学术对谈",从AI建筑生成技术聊到《文心雕龙》的现代阐释。

"她用钢筋混凝土写诗,我用文字盖房子",易中天在家庭聚会上的妙喻,道出两代知识分子的传承之道。

2024年春节,易海贝带着自主研发的"古建筑数字修复系统"回厦大讲座,父女同台授课的场景被网友称为"最硬核拜年"。

面对AI技术对人文领域的冲击,易中天展现出开放姿态。

2024年3月,他联合多家高校发起"人机对诗"擂台赛,亲自用ChatGPT生成七律并逐句批改。

在《当庄子遇见量子力学》系列视频中,他巧妙将"子非鱼"的哲学命题与量子纠缠理论结合,单期播放量破3000万。

这种跨界探索背后,是他坚持数十年的治学理念:"真正的学问要像水,既能滋养大地,又可穿透岩石。"

从新疆戈壁到东南学府,从百家讲坛到云端课堂,易中天用近六十载光阴诠释了知识分子的多重可能。

在他办公室的显眼位置,摆放着三件特殊物品:泛黄的《唐诗三百首》手抄本、女儿设计的第一张建筑图纸,以及厦门大学颁发的"终身贡献奖"水晶座。

这些物件默默诉说着一个真理——学术生命的长度不在年轮深浅,而在思想能否永远奔腾。

名人怎么啦 不老吗,谁记得