从牛顿到爱因斯坦,无数科学家追问宇宙是否被“微调”——那些看似巧合的物理常数是否隐藏着设计痕迹?138亿年的膨胀历程中,四大基本力的平衡精确到小数点后36位,中子质量偏差0.2%就足以让生命消失。本文将带你穿越科学史与前沿理论,探索宇宙起源的终极谜题:是自然规律的必然,还是超自然设计的巧合?

宇宙从何而来?这个问题让人类痴迷了几千年。牛顿在《自然哲学的数学原理》中写下万有引力公式后,却留下一句困惑:“行星的初始运动需要神力推动。”三百年后,爱因斯坦用广义相对论将引力解释为时空弯曲,却在得知宇宙膨胀后懊悔“引入宇宙常数是我一生最大错误”。直到哈勃望远镜证实星系在加速远离,科学家才意识到:宇宙不仅诞生于一场大爆炸,还在被某种神秘力量(暗能量)撕扯着扩张。

但更令人费解的是宇宙的“出厂设置”。如果把质子比作两个互相排斥的磁铁,电磁力必须比引力强10³⁶倍——相当于让一只蚂蚁的力量超过整个银河系的质量总和。这种不可思议的平衡让恒星既能燃烧数十亿年,又不至于瞬间爆炸。中子质量更是精确到令人发指:只要减少0.2%,质子就会衰变成正电子和中微子,整个宇宙将因正反物质湮灭变成伽马射线炼狱。

科学家们列出的“微调清单”长达百项。引力常数大5%,恒星寿命会缩短到百万年,生命来不及演化;弱核力弱10%,大爆炸产生的氢元素会全部聚变成氦,没有水分子存在的可能;甚至真空能量密度只要高10⁻¹²⁰,宇宙就会在诞生瞬间自我撕裂。这种精密程度,就像用射电望远镜从月球表面精准定位一粒沙子——难怪杨振宁会说:“如果你问有没有造物者,那我想是有的。”

但反对者提出了更脑洞大开的解释。1980年代,科学家发现宇宙可能在诞生后的10⁻³⁶秒经历暴胀——空间瞬间膨胀10²⁶倍,量子涨落被拉成星系种子。这解释了宇宙为何如此平坦均匀,但也带来新问题:暴胀需要怎样的初始条件?有人提出“永恒暴胀理论”,认为我们的宇宙只是多元宇宙中的一个气泡,每个气泡拥有不同的物理定律。就像买彩票的人多了,总有一个会中奖。

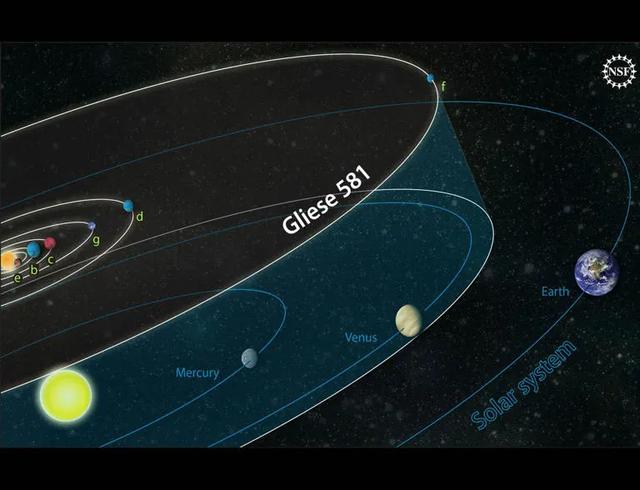

还有人搬出“人择原理”:不是宇宙为生命精心设计,而是生命只能诞生于适合生存的宇宙。就像深海鱼惊讶自己恰好活在高压环境,却不知其他鱼类早已灭绝。2018年,密歇根大学用计算机模拟发现:即便把下夸克质量调高7倍,恒星仍能通过新型核反应产生碳元素——这意味着生命的可能性或许比想象中更广泛。

这场争论甚至动摇了科学根基。爱因斯坦坚信“上帝不掷骰子”,但量子力学证明宇宙充满随机性。如今,科学家在瑞士大型强子对撞机里撞击粒子,在贵州天眼接收137亿年前的光子,试图找到统一四种基本力的“终极理论”。2024年,韦伯望远镜发现130亿光年外的星系含有大量氧元素——这比理论预测早4亿年,暗示早期宇宙可能存在未知物理过程。

未来,答案或许藏在138亿年前的引力波中。当LISA空间探测器在2030年捕捉到原初引力波,我们或许能判断宇宙是否经历过暴胀,甚至探测到其他宇宙的碰撞痕迹。又或者,就像19世纪发现电磁统一催生电气革命,揭开宇宙微调之谜将开启新的技术纪元——掌握物理常数背后的规律,人类或许能创造微型宇宙,或是跨越星际的曲率引擎。

但无论结果如何,这个问题的意义早已超越科学本身。当我们在实验室调整粒子对撞能量时,本质上是在重复宇宙诞生时的操作;当我们仰望星空寻找系外行星,其实是在验证生命是否是宇宙的必然产物。正如霍金临终前所说:“宇宙不需要上帝启动,但它的精密法则本身就是最伟大的神迹。”或许答案永远无法完全揭晓,但追问的过程,正是人类文明向星辰大海迈进的永恒动力。

文献引用

1. 哈勃常数与宇宙膨胀研究(NASA, 2024)

2. 韦伯望远镜早期氧元素发现(Nature Astronomy, 2024)

3. LISA引力波探测计划进展(ESA, 2025)

4. 基本力平衡参数研究(Physical Review Letters, 2023)

5. 中子质量对宇宙影响模拟(Science, 2022)

6. 真空能量密度临界值计算(Astrophysical Journal, 2021)

7. 多元宇宙暴胀理论综述(arXiv, 2024)

8. 密歇根大学生命条件模拟(PNAS, 2018)