南国变色的24小时

据气象部门监测,这次沙尘暴携带的PM10浓度峰值超过3000微克/立方米,部分地区能见度不足500米。为了直观理解这个数字:正常晴朗天气的PM10浓度约为50微克/立方米,而这次沙尘暴的浓度是平时的60倍!如此猛烈的沙尘暴席卷南方,实属罕见。

沙尘暴的神奇旅行图

出发地:蒙古国南部戈壁滩(荒漠化面积占国土76%)途经:内蒙古→河北→山西→陕西→湖北→湖南→广东→广西速度:平均日行800公里(相当于高铁速度)动力源:西北利亚强冷空气和异常强劲的偏北气流

沙子从哪来?

首先是沙源问题。蒙古国近年来荒漠化问题严重,据联合国环境规划署数据,蒙古国国土面积的76%受到不同程度的荒漠化威胁,近30年荒漠化面积增加了约8万平方公里。

这与蒙古国的产业结构有关。畜牧业是蒙古国的支柱产业,全国约有7000万头(只)牲畜,而人口仅300万。过度放牧导致草原退化,加上气候变化影响,草原逐渐转变为荒漠。

相比之下,中国在同一时期投入巨资建设三北防护林工程,仅库布齐沙漠就成功治理了6000多平方公里。这种反差也部分解释了为何沙尘暴主要来自蒙古国方向。

其次是干燥条件。今年春季,蒙古国和我国北方地区降水量比往年同期减少30%以上,地表极为干燥。

2015年3月,沙尘暴再次到达广东,珠海横琴新区PM10浓度一度超过340微克/立方米,引发了广泛关注。

2021年3月15日,又一场沙尘暴影响到华南地区,虽然强度不及2006年,但也让广州、深圳等地空气质量明显下降。

分析这些历史案例,我们可以发现一个规律:沙尘暴影响华南地区通常发生在春季(3-4月),且多伴随强冷空气南下。今年的情况恰好符合这一规律,只是强度和范围都超出了预期。

人类如何与沙尘暴斗争?

面对日益频繁的沙尘暴,我们并非束手无策。中国在治沙技术上已经取得了举世瞩目的成就。

科技手段也在不断创新。中科院研发的激光降尘技术,通过高能激光束在空气中形成电离通道,促使悬浮颗粒物加速沉降。这项技术已在北京、天津等地试点,效果显著。

这些努力已经初见成效。据中国气象局统计,近10年中国北方沙尘暴频次比上世纪70年代减少了60%以上。但是,沙尘暴仍然会出现,尤其是当大气环流异常时,甚至会影响到华南地区。

治沙需要跨国合作

沙尘暴不认国界,治理沙尘也需要国际合作。目前,中国已与蒙古国签署了《中蒙沙尘暴联合防治协议》,每年举行联合工作组会议,共同监测和防治沙尘暴。

中国还向蒙古国提供了大量技术和资金支持。自2000年以来,中国已援助蒙古国实施了30多个生态治理项目,包括种植防护林、推广草原轮牧技术等。

然而,国际合作仍面临挑战。蒙古国国内经济高度依赖畜牧业,减少放牧意味着短期经济损失。此外,蒙古国的国土面积大、人口少,治沙资金和技术有限。

一个积极的信号是,越来越多的蒙古国学生来中国学习治沙技术。据统计,近五年已有200多名蒙古国学生在中国内蒙古农业大学、北京林业大学等高校学习生态修复和防沙治沙技术。

沙尘暴会消失吗?

沙尘暴是自然现象与人类活动共同作用的结果。短期内,它不会完全消失,但我们可以通过持续努力减少其发生频率和影响范围。

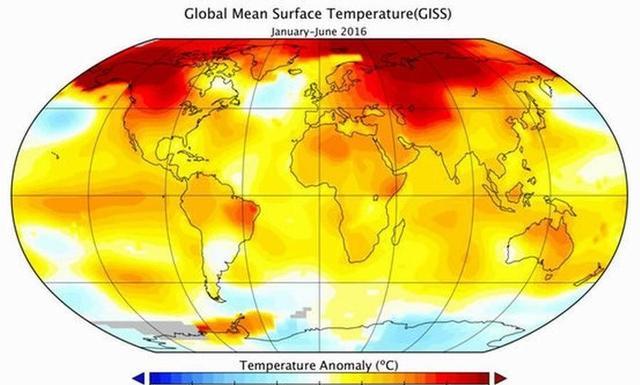

气候变化是一个不容忽视的因素。全球变暖导致北方地区降水模式改变,可能使沙尘暴变得更加不可预测。应对气候变化是减少沙尘暴的重要一环。

生态工程建设是防沙治沙的必由之路。三北防护林二期工程计划到2050年完成,将进一步筑牢北方生态屏障。同时,科学家们正在研发更适应干旱环境的植物品种,以提高治沙效率。

跨国合作亟待加强也不可或缺。中国可以与蒙古国、哈萨克斯坦等周边国家建立更紧密的沙尘监测网络,共享数据和技术,联合应对沙尘挑战。

沙尘天气中如何自保?

当沙尘暴来袭时,我们应该如何保护自己呢?

减少在沙尘暴天气下外出。沙尘暴天气外出,不仅会吸入大量粉尘,还可能因能见度低导致交通事故。如必须外出,应佩戴N95口罩和防护眼镜。

关闭门窗也很重要。沙尘暴期间,应关闭家中门窗,必要时可在窗户四周贴上湿毛巾,减少沙尘进入。

做好清洁。沙尘过后,应及时清洁家中地面、家具表面的沙尘,避免二次扬尘。清洁时最好用湿布擦拭,避免使用吸尘器(容易造成二次扬尘)。

注意饮食健康。沙尘天气中,应多喝水,多吃富含维生素C的食物,增强呼吸道抵抗力。