河南林州红旗渠

一渠绕群山,精神动天下。

上世纪60年代,河南省林州市10万开山者,历时10年,靠着一锤,一铲,两只手,开山劈石挖渠千里,把中华民族的一面精神旗帜,插在太行之巅。红旗渠,更被誉为“世界第八大奇迹”!

“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的红旗渠精神,世代永流传。

1973年,外国摄影师哈里森.福尔曼,来到河南林州,亲眼目睹了壮观的红旗渠,更被红旗渠精神感动。

他拍摄了一组红旗渠、曙光洞以及修渠者劳动时的情景。透过这些照片,我们真切感受到林州人修建红旗渠的艰辛,以及红旗渠精神的伟大!

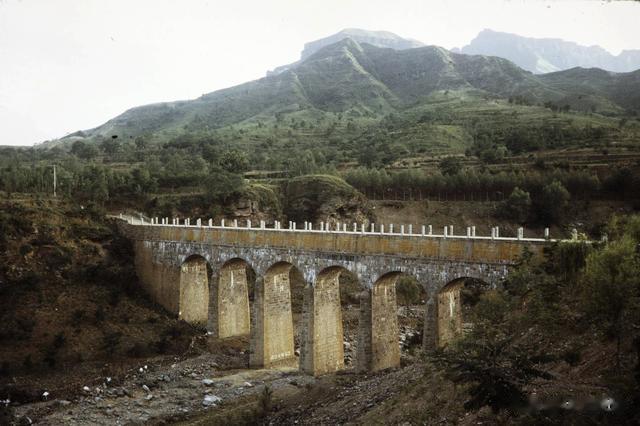

这段用砖石修建的高大渡槽,也是红旗渠的一部分。红旗渠引来清澈的漳河水,滋润着林州万亩良田。一位老农赶着牛车从渡槽下经过。摄影师哈里森.福尔曼站在路边的田地里,拍下了这张照片。3个拿镰刀的女知青,好奇地向他张望。

哈里森.福尔曼乘坐汽车前往红旗渠,他车上拍下这张照片。一辆红白相间的汽车,正在盘山公路上行驶。林州太行大峡谷风光旖旎,自然景观和人文景观资源十分丰富。

红旗渠,步步是景,处处有故事。1965年4月5日,红旗渠总干渠竣工通水!当时,数万人很自觉地赶到了通水现场。杨贵激动地宣布:“开闸放水!”从那一刻开始,林州结束了千百年干旱的苦难历史。

红旗渠修建在山腰和峭壁上,是无数建设者用辛勤的汗水垒砌而成。这条“人工天河”的建成,使得林州从当年的缺水盼水,到红旗渠引来漳河水,最终彻底解决了生产生活用水的困难。

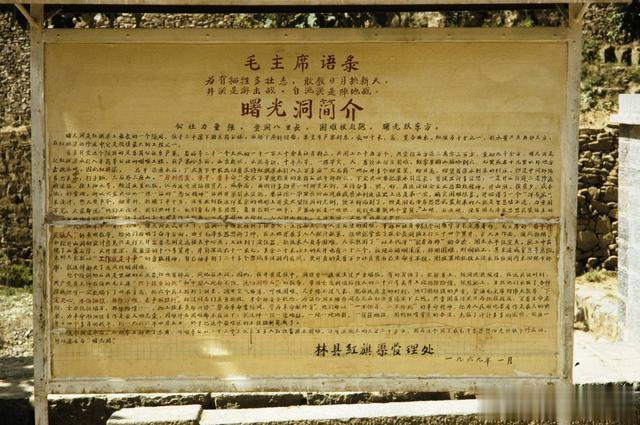

这是位于红旗渠曙光洞附近的一块宣传牌。上面详细记录了当年开凿和修建曙光洞的经过。这条隧洞全长4公里,1130名社员群众,历时一年零四个月,开挖石方3万多方最终完工。

哈里森.福尔曼站在曙光洞前,感慨万千。曙光洞是红旗渠上最长的一个隧洞。它把红旗渠水引入东岗等公社。有道是:公社力量强,遭洞八里长,困难被赶跑,曙光耀东方。

1973年,哈里森.福尔曼见到了工人们正在修建渡槽时的情景。工地上,人们干得热火朝天。渡槽全部用石头垒砌而成,使用的是木梯和木头做的简易脚手架。

红旗渠一段渡槽的框架,已经基本成型。工地边上堆放着开采好的石块。不远处,有参观团的汽车。

这也是一个渡槽工地,几名工人从远处抬来石灰,准备制作砂浆。修建渡槽使用的材料,都是就地取材,从山上开采加工的石块。

红旗渠穿越山腰和绝壁后,经过一个村子。绕村而过的红旗渠,将村子一分为二,中间架设小桥。。渠道两岸也是用石头垒砌加固。沟渠里的水清澈见底。岸边的树木倒映在水中,美轮美奂。

在红旗渠建设工地附近,一群石匠正在树下忙碌。他们用锤子和凿子,将不规则的石头打制成方形的石砖,这个工作不容易。

这是另一处渡槽建设工地。工人们依靠最简陋的脚手架,发扬不怕苦,不怕累,不怕死的精神,建造出举世瞩目的伟大工程。这也是红旗渠精神的体现。

1973年,位于红旗渠附近的林州大坝。几十米高的大坝,用石头垒砌而成,两端连接着山岩。大坝将河水聚拢在一起,雄伟的建筑真是人间奇迹。

林州红旗渠穿越农田,修筑起了长长的渡槽。渡槽犹如一条巨龙,附近是大面积的农田,地里的庄稼绿油油的。

工人们正在修红旗渠上的一座小桥,他们将水、沙子、水泥混合在一起。人们配合默契,干劲十足。

这也是红旗渠一处建设工地,工人们正在烧制石灰,并制作成砂浆。远处,太行山巍峨壮观,山脚下是金黄的麦田。

这是位于红旗渠上的哟做小桥。当时属于枯水期,渠道里并没有水。桥下立柱上,镶嵌有石匾,上面写着“征服自然”四个大字。

1973年,麦收季节,哈里森.福尔曼看到不少人正在打麦场上忙碌。他们使用现代化的脱粒机,麦秸秆放进机器入口,麦粒和秸秆很快就分离开来,效率很高。

红旗渠的一段,沟渠笔直,用石头垒砌而成,一眼望不到尽头。沟渠两侧是大面积的农田,远处的山坡上,还能看到梯田。

红旗渠位于河南省安阳市林州市北部,原名为引漳入林工程,始建于1960年,总干渠长70公里。1991年,红旗渠作为风景游览区对外开放。

结束语:1973年,哈里森.福尔曼用镜头记录下了红旗渠美景,工人们辛勤建设的过程。红旗渠,让林州闻名海内外。红旗渠,更是一座写满了初心使命、承载着价值追求、凝结着勇气智慧、蕴含着创新创造、流淌着奋斗气质的精神丰碑。