失联的19岁大学女生,最后她带着无尽的遗憾和未解的痛苦消失在湖中,留下了无数未解的谜团。她的故事为什么让人如此心痛?

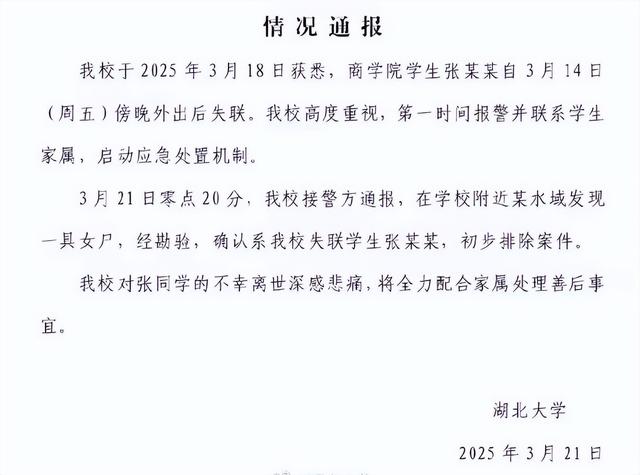

3月14日下午,湖北大学的张钰臻离开了校园,开始了她的不归之路。那一天,她如往常一样,可能没有透露任何不寻常的情绪或举动。周五的下午,大家都以为她只是暂时离开,或许去享受一个周末的放松。但直到三天后的周一,大家才意识到事情的不对劲。

她的同学们联系不上她,学校和家人也未收到任何消息,直到终于有人在学校附近的鄢家湖发现了她的随身物品。背包、衣物,这些遗留的物件,似乎在静静地诉说着一个无声的悲剧。警方和救援人员随即展开了大规模的搜索,但直到3月20日凌晨,张钰臻的遗体才被打捞上岸。

她已经失去了生命。警方排除了他杀的可能,初步推测她可能是选择了结束自己的生命。张母在得知女儿的消息后情绪失控,哭声撕心裂肺,拿起U型锁欲要冲出安置点,寻找女儿。工作人员见状及时劝解并安抚她的情绪,但母亲的崩溃显然无法用言语表达。

是什么导致了张钰臻走上这条不归路?她在校园中给人留下的印象是孤单的,总是一个人上课、吃饭,很少和同学交流。一些知情人透露,张钰臻或许有着无法言说的心理困扰,但这些信息尚未得到确认。她是否有抑郁症?她是否承受了无法承受的压力?

许多人提到,在失联的几天里,为什么她没有及时和家人取得联系?她的父母和她总是有定期联系,但这次却没有任何消息。有人认为,张钰臻的家人和学校对她的情况有些忽视,未能及时发现她的情绪变化。

有的人表示遗憾,但认为母亲应该更多地关注孩子的心理健康,而不是单纯地指责学校和相关部门。也有网友认为,张钰臻的自杀并不简单,几天的失联期间,她究竟经历了什么?是否存在他人干预的可能?这些都是无法忽视的疑问。

在竞争激烈的环境中,许多年轻人面临着巨大的精神压力。而在这些问题背后,或许是家庭、学校乃至社会的忽视和漠视。我们是否足够关注年轻人的内心世界,是否真正理解了他们的孤独与脆弱?

张钰臻的死亡虽然是一个个人悲剧,但它带来的社会反思和警示作用却不容忽视。我们应该反思家庭教育和学校责任,不仅仅是提供物质支持,更要关注学生的心理健康,及时识别问题,给予帮助与支持。

她的母亲永远失去了最亲爱的孩子,而我们也许永远无法真正了解她走上这条路的原因。她的离去不仅让家人痛心,也让社会开始反思,是否每一个“孤独”的年轻人背后,都有未被及时发现的痛苦?

我们是否已经在生活的忙碌和压力中,忽略了身边人的情感变化,忽略了那些微弱的求救信号?张钰臻的故事,是否能够唤醒更多人对心理健康的关注和对年轻生命的珍视?