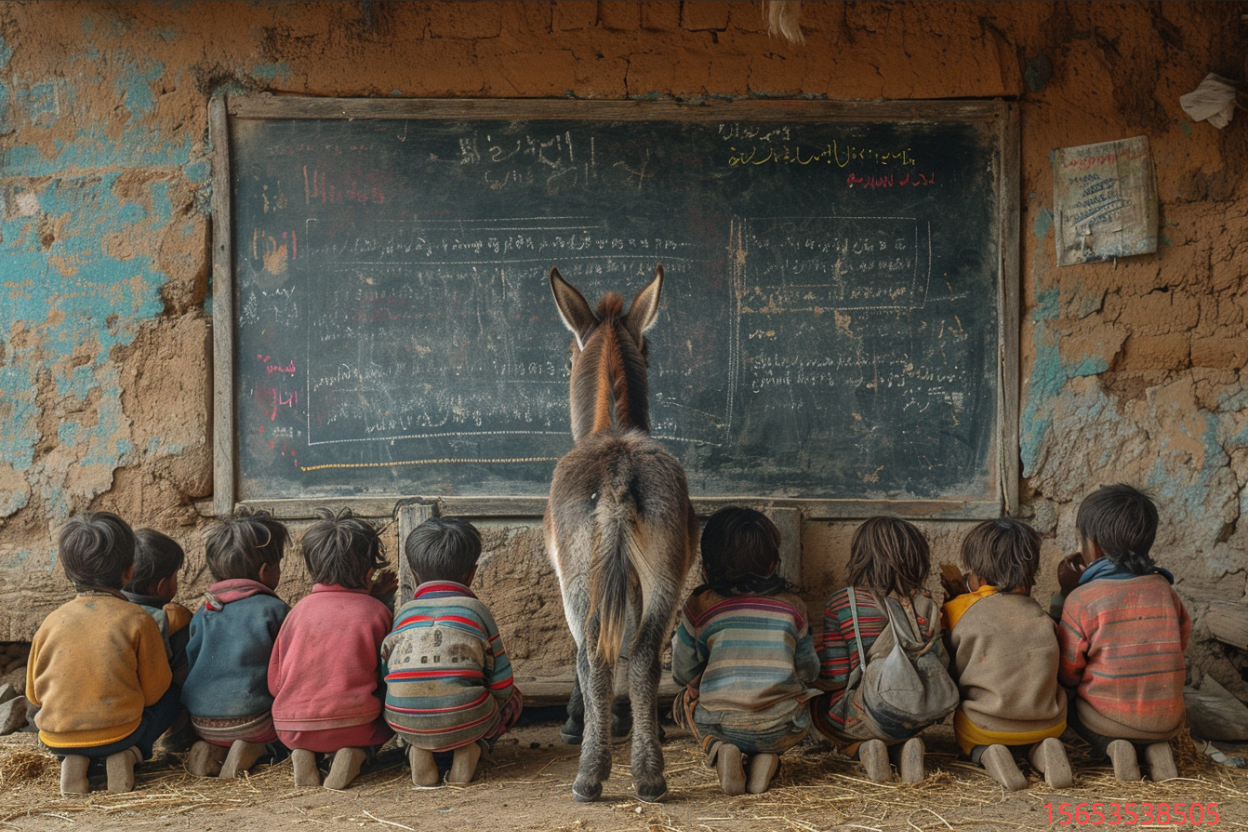

互联网通过以下方式改善教育资源分配不均的问题,促进教育公平:

1. 基础设施改善,打破地域限制

- 网络覆盖与设备普及

- 政府推动偏远地区网络基础设施建设(如“宽带网络校校通”项目),提高农村及贫困地区网络覆盖率。例如,四川省通过卫星通信等方式实现中小学网络联通率达98%,确保教学点接入数字教育资源。

- 配备多媒体设备与智能终端(如平板电脑、智能投影仪),让偏远地区学生也能接触优质在线课程。

2. 优质资源整合与共享

- 开放在线课程(MOOCs)与直播教学

- 名校课程通过平台向全国开放,如清华大学、北京大学加入国际MOOCs平台,学生可免费学习顶尖课程。

- 直播教学模式(如“双师课堂”):主讲教师远程授课,本地教师辅助答疑,实现异地同堂。例如,四川省“天府云教”平台通过“多对多”课堂直播,将优质课堂实时输送至薄弱学校。

- 资源筛选与标准化

- 政府搭建教育资源公共服务平台(如国家中小学智慧教育平台),整合优质课件、教案,确保资源权威性。

- 建立资源审核机制,筛选高质量内容,避免信息过载与误导。

3. 教学模式创新,提升学习效果

- 个性化学习路径

- 利用AI技术分析学生薄弱点,推荐个性化学习方案。例如,部分平台通过智能题库为学生生成错题集,针对性推送练习。

- 虚拟实验室与沉浸式教学

- 通过VR/AR技术模拟实验场景(如化学实验、地理考察),弥补偏远地区实验设备不足的问题。

4. 教师能力提升,缩小师资差距

- 远程教师培训

- 通过在线平台(如“国培计划”)开展教师信息技术培训,提升偏远地区教师的教学水平。

- 跨区域教研协作

- 建立“名校带弱校”的教研联盟,通过线上集体备课、教学观摩,促进教学经验共享。

5. 政策支持与国际合作

- 政府统筹规划

- 制定专项政策,保障资金投入与技术支持。

- 社会力量参与

- 鼓励企业开发适老化教育产品,通过公益项目向偏远地区捐赠课程或设备。

- 国际经验借鉴

- 引入国外先进教育理念与技术,结合本土需求优化应用。

挑战与未来方向

1. 数字鸿沟:仍需解决偏远地区网络稳定性、设备不足等问题,避免“技术排斥”。

2. 资源适配性:需开发符合本地教学需求的课程,避免“水土不服”。

3. 学习监督:提升学生自主学习能力,通过家校协作、AI监测等方式保障学习效果。

通过互联网技术的应用,教育资源分配不均的问题正在逐步缓解。未来需继续加强基础设施、优化资源质量、完善配套机制,才能真正实现“同在蓝天下,共享优质教育”。