“刀郎!

我想‘揍’你!”

这句话从一位中年男子口中喊出时,杭州奥体中心体育馆外的气氛瞬间变得戏剧化。

3月16日晚,《山歌想起的地方刀郎巡回演唱会》杭州站第二场正在进行,而这位胡先生的“控诉”却意外成了当晚的焦点。

他的妻子是刀郎的忠实粉丝,为了看演唱会,她“抛夫弃女”,独自冲进了内场,留下胡先生在外场陪孩子。

他的语气中带着无奈和调侃,却也让周围的人群爆发出笑声和掌声。

这场看似荒诞的“控诉”,却撕开了刀郎现象的一角。

为什么一个歌手的演唱会,能让无数人抛下生活的琐碎,甚至甘愿“疯狂”?

刀郎的杭州演唱会,内场票早已炒至4万元一张,仍一票难求。

而外场,却聚集了数万无票的歌迷,他们自发地聚在一起,合唱刀郎的作品。

从60后到00后,从工薪阶层到企业老板,不同身份的人在此刻共享同一段旋律。

这种现象,不仅是音乐的胜利,更是一场跨越年龄、阶层和地域的情感共鸣。

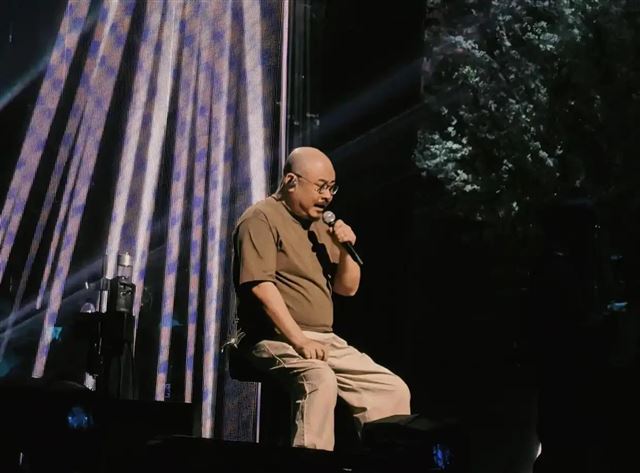

刀郎的演唱会现场,几乎没有华丽的舞台特效。

他穿着一套普通的深色体恤和运动裤登台,将全部焦点留给音乐。

这种质朴的风格,恰恰击中了中年群体的内心。

对60、70后而言,刀郎的歌声是青春的记忆载体。

《2002年的第一场雪》曾响彻街头巷尾,《冲动的惩罚》是KTV里嘶吼的情感宣泄,而《西海情歌》则成了中年危机中无声的慰藉。

一位55岁的杭州本地观众说:“听刀郎的歌,就像和老朋友喝酒,不用装,不用演,痛快!”

这种“不完美”的真实感,正是刀郎的魅力所在。

他的歌曲没有刻意迎合流行审美,反而以空旷的西域嗓音和直白的歌词,道尽了普通人生活的酸甜苦辣。

更值得深思的是,刀郎的复出本身就像一部“中年逆袭”的励志剧。

从被主流音乐圈质疑“审美低下”,到沉寂十年后《罗刹海市》横空出世,他的故事让无数经历过职场挫败、婚姻危机的中年人感同身受。

一位粉丝在社交平台写道:“刀郎教会我们,人生低谷不是终点,而是重新出发的起点。”

这种共鸣,正是刀郎演唱会一票难求的原因之一。

杭州站开票时,50万人争夺1.8万张门票,内场票秒罄后,黄牛价飙至4万元。

这种疯狂,并非偶然,而是喜爱和共情交织的结果。

中老年群体的消费力追星觉醒,是这一现象的另一重要原因。

他们说,这是他们人生中第一次追星。

他们不仅喜欢刀郎,更是对青春的回忆和普通人的共情。

南京站演唱会数据显示,60、70后观众占比过半,许多人甚至跨省赴约。

而“帮父母抢票”也成了年轻人的新尽孝方式。

社交平台上,“大孝子”“大孝女”们分享抢票攻略;武汉站一位90后女孩为母亲抢到票后,被夸“比发红包还贴心”。

这种互动,让演唱会成了家庭情感连接的纽带。

更深层的原因,是集体怀旧情绪的爆发。

刀郎的爆红期横跨几代人,60、70后的青春、80后的童年都被他的歌声浸润。

当生活压力让中年人逐渐麻木,一场演唱会便成了重返青春的“时光机”。

正如一位网友留言:“抢的不是票,是20年前的自己,和逆袭的共情。”

杭州演唱会外场的盛况,或许比内场更具社会学意义。

数万人自发聚集,直播的直播,唱的唱跳的跳,合唱声浪穿透沉寂的心灵,让人心情澎湃。

这种现象,折射出当代人对于情感释放的迫切需求。

外场成了社交新场景。

歌迷组织“刀迷志愿团”,为外地粉丝指路、送水;外场则有人摆出音箱,带领大家边唱边跳;各地文旅借助演唱会,推荐家乡特产和文旅项目。

这些场景,让演唱会超越了娱乐活动,升华为温暖联结和新的文旅宣传创新。

更重要的是,外场的“不完美”恰恰贴合了中年心境。

没有座位号、没有荧光棒,却多了随意和陌生人相视一笑的勇气。

一位中年男子感叹:“生活已经够累了,在这儿吼两嗓子,比啥心理医生都管用!”

刀郎演唱会的火爆,绝非简单的“怀旧经济”可以概括。

它映射了一个时代的集体焦虑与治愈需求:当社会竞争加剧、家庭压力攀升,人们渴望找到一片纯粹的情感自留地。

刀郎用他的音乐证明,真正的艺术不必追逐潮流,只需真诚地讲述普通人的故事。

那个在场外“控诉”刀郎的胡先生,其实他也喜欢听刀郎的歌,只是气他媳妇一个人吃独食。

这句话的背后,是对刀郎音乐的认可,也是对生活的一种调侃。

我们需要更多像刀郎一样的艺术家:不迎合流量,给新人机会、弘扬民族乐器、只用作品说话。

当音乐回归本质,它便能跨越年龄、阶层和地域,成为照亮平凡生活的光。

或许,下一个“刀郎”正在某处默默歌唱,等待着一个让千万人热泪盈眶的时刻。