1947年,刘伯承带着晋冀鲁豫野战军南下大别山,这一仗打得惊天动地,不仅成了解放战争的转折点,还直接改变了整个战局的走向。可这场胜利来得太不容易,12万精锐部队最后只剩不到6万,硬生生折了6万主力。毛泽东后来评价说:“拿出自己血本去搞。”

要讲挺进大别山,先得说说刘伯承这个人。他1892年出生在四川开县(现在叫重庆开州区),家里穷得叮当响,小时候连饭都吃不饱。可他硬是靠着自己的倔劲儿,走上了革命的路。早年参加辛亥革命,后来投身北伐,打过不少硬仗。到了抗日战争,他当上八路军129师师长,在太行山跟日军干得热火朝天。平型关那一仗,他配合聂荣臻,把日军打得晕头转向,全国人民都拍手叫好。

解放战争开始后,刘伯承被任命为晋冀鲁豫野战军司令员。这时候,他已经50多岁了,但脑子清楚得很,战略眼光更是毒辣。他打仗不光靠勇,还靠谋,能在敌强我弱的情况下找出翻盘的机会。国民党那边有飞机大炮,他这边靠步枪小米,可愣是让敌人吃瘪好几次。战友们都叫他“军神”,这名号可不是白来的。

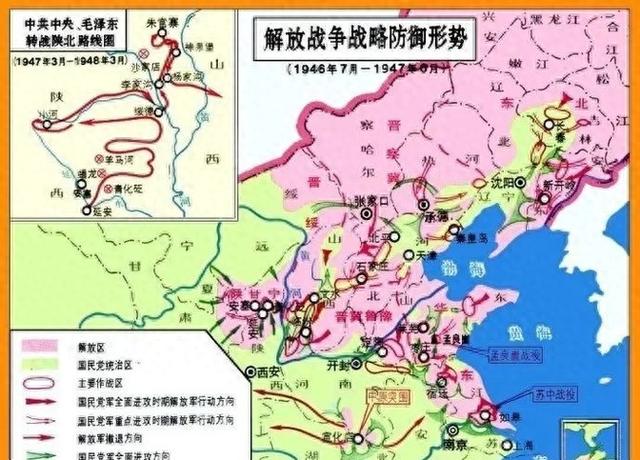

1947年夏天,解放战争打到第二年,形势有点不太妙。国民党集中兵力,对陕北和山东解放区使劲压过来,想一口气把共产党的老窝端掉。陕北那边,毛泽东亲自坐镇,带着部队跟胡宗南周旋;山东这边,陈毅和粟裕也在硬扛。可光守是不行的,得主动出击,牵制住敌人,不然解放区迟早顶不住。

这时候,毛泽东拍板定了条大计:让刘伯承带着晋冀鲁豫野战军南下,杀到大别山去。大别山在哪儿?横跨河南、安徽、湖北三省,山高林密,自古就是兵家必争之地。从战略上看,这地方太关键了。往北能威胁中原,往南能敲南京的门,往西还能跟陕北呼应。只要在这儿站住脚,国民党就得抽兵回来救火,其他解放区的压力自然就小了。

可这活儿不好干。大别山离解放区老远,中间隔着黄河、黄泛区,还有好几条河,国民党重兵把守不说,地形还复杂得要命。刘伯承接到命令,心里清楚,这趟任务是要拿命去拼的。但他没犹豫,带着12万部队就上了路。

1947年6月30日,刘邓大军从鲁西南出发,强渡黄河。这黄河可不是闹着玩的,水流急得很,国民党在对岸修了工事,机枪炮弹招呼得不要命。好不容易过了河,部队又得穿过黄泛区。那地方全是泥泞,脚一踩下去就拔不出来,粮食运不过来,战士们饿着肚子往前走。

过了黄泛区,又连着过了颖河、沙河、汝河、淮河,每过一条河都是一场恶仗。国民党飞机天天轰炸,地面部队还追着打。刘邓大军硬是靠着两条腿,扛着步枪,走了上千里路,8月底才进了大别山。这一路,部队损失已经不小,但真正的硬仗还在后头。

进了大别山,地形更麻烦。山路窄得只能一个人过,补给线完全断了,部队只能靠野菜、野果填肚子。国民党调了30多万兵力围过来,想把刘邓大军困死在这儿。刘伯承带着部队边打边走,硬是杀出一条血路。到8月底,部队总算在大别山站住了脚,可12万人已经折了一半,战斗力大不如前。

挺进大别山,刘邓大军损失了6万主力,这数字听着都让人心疼。具体咋没的,得从几个方面说。

第一,地形太恶劣。大别山全是山沟峭壁,部队行军难,作战更难。重武器带不进来,轻武器又扛不住敌人的火力。补给跟不上,战士们体力下降,受伤了也没药治,好多人就这么没了。

第二,敌人太猛。国民党这次下了血本,出动了90个旅的主力,飞机坦克全上阵。刘邓大军装备差,人数少,打起来完全是拼消耗。国民党围追堵截,硬生生把部队咬掉了一大块。

第三,战略本身就冒险。这仗是深入敌后,孤军作战,没后方支援,风险高得吓人。刘伯承明知道这点,可为了大局,他还是咬牙上了。

6万主力没了,对刘邓大军打击不小。原来12万精锐,个个能打能拼,8个月后转出大别山时,只剩5.86万人,很多老兵和骨干都没了,部队元气大伤。不过,这代价没白付。刘邓大军在大别山站住脚,牵制了国民党主力,陕北和山东的压力一下子轻了,解放战争的局势也开始扭转。

挺进大别山后,毛泽东在1947年8月27日给刘伯承和邓小平发了封电报。原文里,他提到:“你们在挺进大别山的过程中,付出了巨大的牺牲,损失了大量的兵员和装备,但你们的行动牵制了敌人的主力,缓解了陕北和山东的压力,为全局的胜利创造了条件。你们是拿出了自己的血本去搞,但这是值得的。”

“拿出自己血本去搞”这话,乍一听挺直白,其实里头有大文章。“血本”指的是啥?就是刘邓大军那6万主力,是部队的命根子。刘伯承把这血本砸进去,等于拿自己的家底去搏一把。毛泽东说这话,既是夸刘伯承有魄力,也是点明这仗的意义:牺牲虽大,但换来了战略主动。

从全局看,这步棋走得值。国民党主力被拖在大别山,陕北的毛泽东能喘口气,山东的部队也能缓一缓。解放军从被动挨打,变成了主动出击,大别山这块钉子一钉下去,国民党就得不停抽兵回来救火,兵力分散,最后把自己拖垮了。

挺进大别山这场仗,到底值不值?咱得从结果来看。

第一,牵制了敌人。国民党90个旅的主力被刘邓大军拖住,动弹不得。陕北那边,胡宗南想收拾毛泽东,没兵可用;山东那边,陈毅他们也能腾出手反击。这一下,解放军的日子好过多了。

第二,开辟了新战场。大别山根据地一建起来,等于在国民党后院插了把刀。解放军在这儿发展游击战,搞得敌人寝食难安。后来中原野战军就是在这一带壮大起来的。

第三,士气大涨。刘邓大军拼死拼活杀进大别山,全国人民都看在眼里。这事儿一传开,大家都觉得共产党有种,敢打硬仗,胜利的信心也起来了。

第四,经验教训不少。这次挺进虽然成功了,但代价太大。后来解放军打仗,更注意后勤和协调,避免再吃这种亏。

总的来说,挺进大别山是解放战争的转折点。6万主力的牺牲换来了全局的主动,加速了国民党垮台的进程。从这点看,毛泽东那句“血本”没说错,这仗打得值。

刘伯承这场仗打得苦,但他从没抱怨过。他心里明白,挺进大别山不是为了自己出风头,而是为了整个革命大局。接到命令时,他知道这仗不好打,可他还是带着部队上了。路上损失那么大,他也没动摇,硬是咬牙挺到了最后。

刘伯承的军事才能在这场仗里体现得淋漓尽致。他能从全局出发,看清大别山的重要性;也能在细节上拿捏,把部队带出绝境。他的眼光和担当,让这场血本之战有了回报。

后来的历史学家对挺进大别山评价很高。有人说,这是解放战争中最冒险的一次行动,也是最关键的一步。没有刘邓大军这一仗,解放战争可能得多打几年。还有人说,刘伯承用6万主力换来了全国解放,这代价虽大,但意义更大。

当然,也有人觉得这场仗牺牲太大,质疑是不是有更好的办法。可回头看,当时的形势下,共产党没多少选择。国民党兵强马壮,解放军只能靠这种硬拼打开局面。从结果看,这步棋没走错。

刘伯承挺进大别山,6万主力没了,听着让人揪心。可这场仗打下来,解放战争的局面彻底变了。毛泽东那句“拿出自己血本去搞”,既是肯定,也是感慨。刘伯承用血本换来了胜利,他的军事才能和革命精神,也成了中国革命史上的一座丰碑。这事儿告诉咱们,历史上的大事,从来都不是轻轻松松就能干成的,总得有人豁出去,拿命去拼。