在贵州的某个山谷间,年轻的解放军士兵们坐在篝火旁,侧耳倾听着一位年长的同志讲述一段旋即变得紧张的往事。

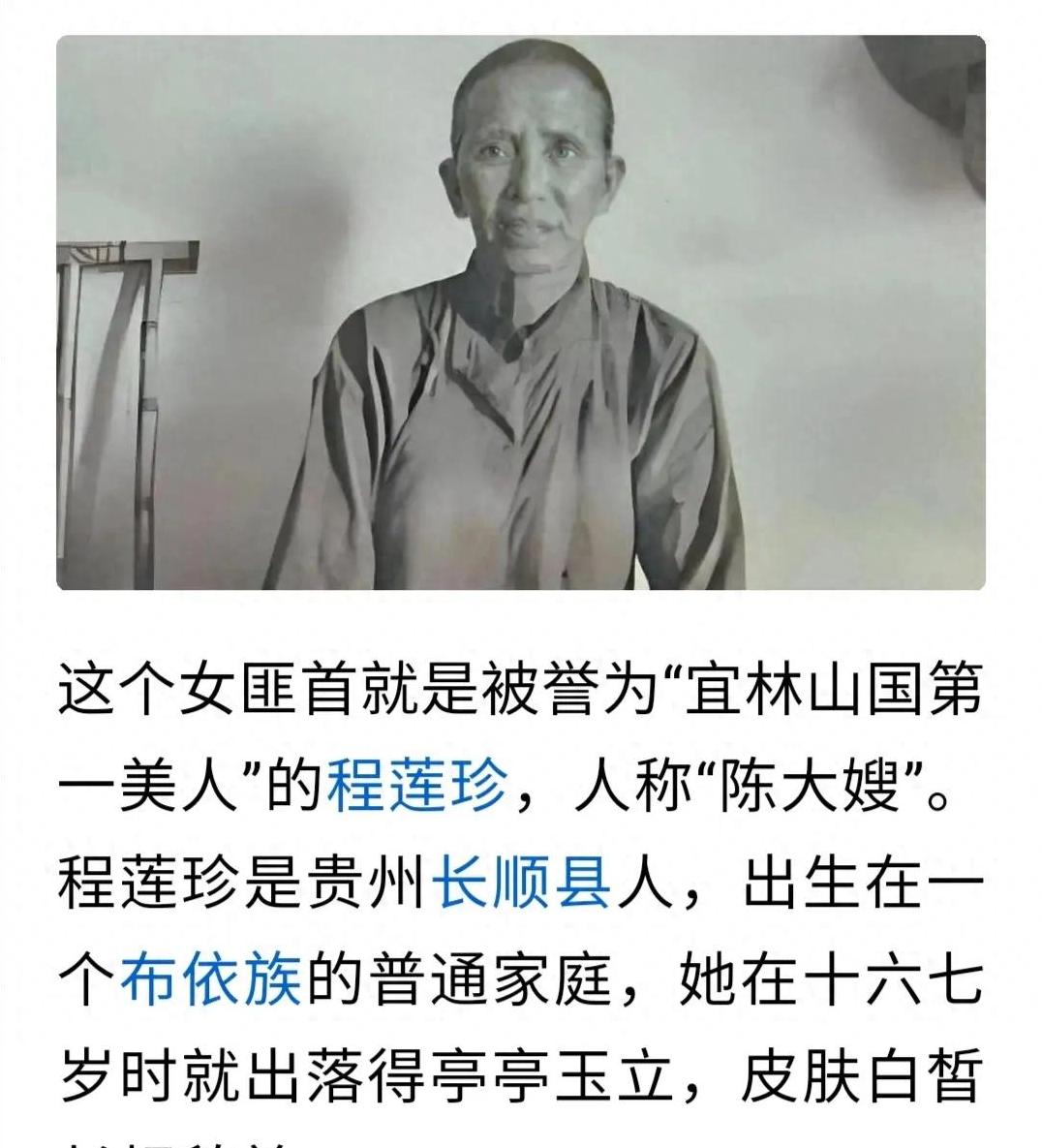

一位传奇女性——程莲珍,当年如何在匪患丛生的年代中崛起,又如何因其不平凡的际遇最终与解放军达成和解。

这故事如烟火般在士兵间传开,牵动着每个人的心。

程莲珍的早年生活与婚姻程莲珍并非一开始便是人们口中所谓的“匪首”。

她生于贵州的一个小乡村,布依族的灵秀女儿,同岁月一同成长。

村里的人都亲切地叫她“陈大嫂”。

她的青春,是那山涧幽谷中静静绽放的百合。

命运从不偏爱某个风光之城,或者一朵花。

年少的她拥有舒展的未来,却因恶劣的环境与变幻莫测的际遇被迫离开家乡。

在惠水,她遇到了改变她人生的地主陈正明。

陈正明是一位威严而儒雅的人,程莲珍与他一见钟情。

他们的结合,不仅是爱情的结果,也是某种时代的见证。

这段婚姻的甜美并没有持久。

当陈正明因病去世,程莲珍的生活再次陷入了动荡,那种丧失了伴侣的孤独感让她在风雨中更加坚定。

家国动荡中的坚毅与生存随着局势愈发混乱,村里人开始惧怕所谓的“劫数”。

程莲珍也不得不在这股动荡的浪潮中寻找自己的方向。

面对亲族的觊觎和土匪们的骚扰,她并没有退缩,而是召集身边的人自卫。

在她的带领下,程寨不仅仅是一个抵御外敌的堡垒,也是她个人意志的象征。

生活的刀锋并未因为个人的勇敢而变得柔软。

国民党残军逼近,她接过了他们给予的所谓“大队长”名号,希望能在乱世中找到自己的立足之地。

对于程莲珍来说,这是命运的转折,同时也是对她生存智慧的最大考验。

她曾一度依靠在险境中磨砺出的能力存活下去,但这并不是常态。

毛主席的决策与程莲珍的蜕变1953年,解放军的步伐踏遍西南,程莲珍被捕,她的传奇人生也进入了转折点。

贵州省军区召开紧急会议,讨论如何处理她这个“特殊人物”。

对于某些军官来说,她的存在象征着匪徒的余孽,是应该剿灭的对象;而对另一些官员而言,她勇猛果决的韧性也是值得收服的人才。

李达将程莲珍的事上报给了毛主席。

毛主席思索之后,提出了令人意想不到的策略。

他引用了三国时期诸葛亮七擒孟获的故事——宽宏的收服远比单纯的消灭更有意义。

于是,当程莲珍获得自由,并得到了生活的物资和土地,她的内心充满了感动与感恩。

像是被唤醒,她也因此萌生了为新社会贡献力量的念头。

从敌对到合作:剿匪队伍中的程莲珍

程莲珍在随后安静地生活了下来。

可心中的火焰未曾熄灭。

她觉得自己有责任,有义务去感召当年曾同甘共苦的匪徒,于是,她毅然加入了剿匪队伍。

这一次,程莲珍不再是被动守卫面积狭小的家庭,而是勇敢地走在山巅,走向匪徒们驻足的未知领域。

她用自己积累的威望感召了22名土匪,带他们回到正确的道路上。

她不畏惧那些负隅顽抗的少数,坚毅地化解大伙心中的仇恨。

曾经的敌对关系,被联结成了今后长久的合作。

人们目睹着她的蜕变,从只会用武力保护自己的女子,成长为胸怀广阔,有责任感的社会一员。

程莲珍的故事,正如火光渐晦但余烟袅袅,久久未曾散去。

她成为了一名普通工人,常常自言自语,却总在念叨:“是毛主席给了我活的机会,我得继续活下去,为了这片土地。”

通过程莲珍的故事,我们或许明白了,真正的智慧在于理解与接纳,而非简单的除去障碍。

就此,历史的河流静静汩汩向前。

未来,总是留给愿意改变的人。

程莲珍,这位“怀柔”之策的核心人物,她的人生选择与变革,成为激励后人理解智慧与勇气本质的活教材。