在历史的长河中,总有一些人物因其卓越的才华和独特的个性而为我们留下深刻的印记。北宋时期的苏轼和王安石,便是这样两位璀璨的文化巨星。他们,一个是文坛巨匠,一个是政治改革家,虽在政治舞台上互为政敌,但在私底下,他们的交往却深厚而真挚。这样的关系,既体现了人性的复杂,也揭示了文人之间的独特情感。

苏轼,字子瞻,号东坡居士,是北宋中期文坛的领袖人物。他的诗文、书法、绘画均达到了极高的艺术境界,被誉为“全才式”的艺术巨匠。苏轼的文学成就,不仅在于他作品的数量之多、质量之高,更在于他作品中流露出的深厚的人文关怀和独特的人生态度。他的豪放不羁、洒脱自如,成为后世文人争相效仿的典范。

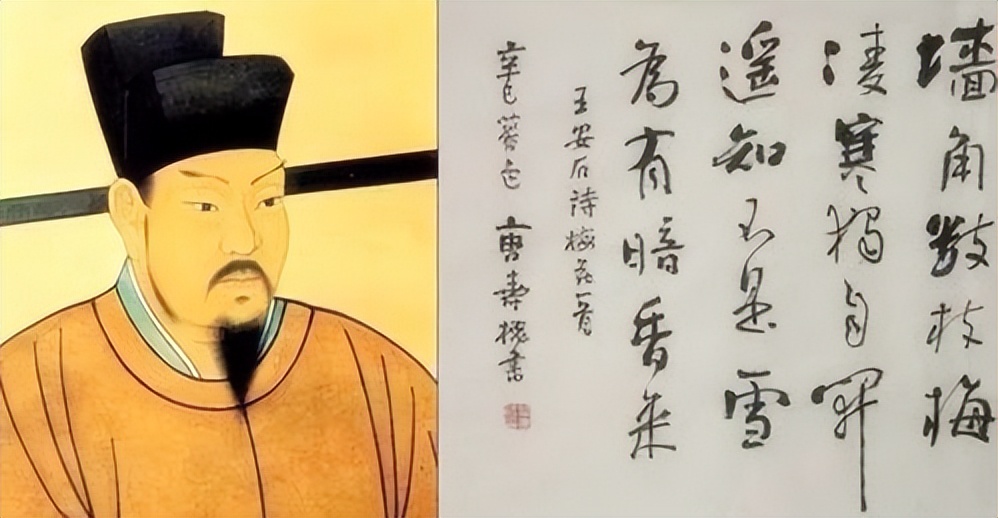

王安石,字介甫,号半山,是北宋时期的政治家、改革家。他主张变法图强,推行一系列的政治、经济、军事改革,试图改变北宋积贫积弱的局面。王安石的变法虽然在一定程度上推动了社会的进步,但也因触动了既得利益者的利益而引发了激烈的反对和争议。在政治斗争中,王安石展现出了坚定的信念和果敢的作风,成为了一位备受争议的改革家。

苏轼和王安石在政治立场上的对立,源于他们对社会问题的不同看法和解决方案。苏轼主张“守旧”,认为应该尊重传统、维护稳定;而王安石则主张“革新”,认为应该通过改革来推动社会的进步。这种政治立场上的对立,使得他们在朝堂之上经常针锋相对、互不相让。然而,尽管在政治上互为政敌,但苏轼和王安石在私底下却保持着深厚的友谊。

据史书记载,苏轼和王安石在私下交往中经常互相拜访、赠诗送词。他们的友情并不因为政治立场的对立而疏远,反而因为彼此之间的才华和品格而更加深厚。苏轼曾评价王安石说:“介甫文章节义过人,甚可钦敬。”而王安石也曾在诗中赞美苏轼说:“子瞻翰墨风流冠一时,独立当世无与期。”这种互相欣赏、互相尊重的友情,在当时的政治环境中显得尤为珍贵。

那么,为什么苏轼和王安石能够在政治上互为政敌的同时,在私底下保持如此深厚的友谊呢?这其中的原因,或许可以从以下几个方面来探讨。

首先,他们都是才华横溢、品格高尚的文人。他们的文学成就和道德风范在当时社会中备受尊崇。这种共同的文学追求和道德标准,使得他们在精神层面上有着高度的契合和共鸣。他们互相欣赏对方的才华和品格,愿意在私底下保持交往和沟通。

其次,他们都是胸怀宽广、心怀天下的人。他们都有着深厚的家国情怀和强烈的责任感。虽然他们在政治立场上存在分歧,但他们都希望通过自己的努力来推动社会的进步和发展。这种共同的目标和追求,使得他们在面对政治斗争时能够保持冷静和理性,不会因个人恩怨而损害国家和民族的利益。

最后,他们都是具有深厚文化底蕴和人文素养的人。他们不仅精通文学、艺术等领域的知识和技能,还具备广泛的历史、哲学等方面的素养。这种深厚的文化底蕴和人文素养,使得他们在面对复杂的社会问题时能够保持清醒的头脑和独立的思考。他们不会因为政治斗争的激烈而失去自我判断和独立思考的能力,也不会因为个人恩怨而损害彼此之间的友谊和信任。

王安石

苏轼和王安石的友情告诉我们:在竞争激烈的社会环境中,我们应该学会尊重和包容不同的声音和立场;在面对复杂的政治斗争时,我们应该保持冷静和理性,不因个人恩怨而损害国家和民族的利益;同时,我们也应该注重自身的文化素养和人文素养的提升,以更加宽广的视野和更加深刻的思考来面对复杂多变的世界。

相爱相杀

在今天这个快速变化的时代里,我们或许可以从苏轼和王安石的友情中汲取一些启示和力量。让我们以更加开放的心态和更加包容的胸怀来面对不同的人和事;让我们以更加坚定的信念和更加果敢的作风来推动社会的进步和发展;同时,也让我们注重自身的文化素养和人文素养的提升,以更加宽广的视野和更加深刻的思考来面对复杂多变的世界。