看过一部电视剧叫《外来妹》,讲述一个农民进城打工的影视作品,但“进城打工”在今天看,已经是太平常不过的词语了。可是鲜为人知的是,在建国初期是有一个制度管理的额,毛主席甚至“制止”农民进城。

这一概念的首次提出,要回溯到1954年,在宪法起草的某次会议期间,毛主席明确表示,不同意自由迁徙。

他认为,人员不能随心所欲地想去哪里就去哪里,必须建立相应制度,严格管控城市与乡村人口的随意流动。这一观点不禁让人产生疑问,毛主席出身农民家庭,始终深切关怀农民生活,缘何会不赞同农民进城呢?

实际上,这背后有着对当时中国经济形势、政治稳定以及社会治安等多方面的综合考量。1950年,我国颁布《土地改革法》,推行分田到户政策,使得农民“耕者有其田”的愿望得以实现。这一举措不仅有力地稳定了农业社会,在经济层面,还极大地降低了农村对高风险城市经济的依赖程度。

当时广大农村以小农经营模式为主,农业生产与手工劳作相辅相成,且分布高度分散,基本能够实现自给自足。理想状态下,若一个国家的农业与工业实现完全自给自足,应当是城市为农村提供工业产品,农村为城市供应农产品。

但当时我国城市工业发展,主要依靠直接提取农业剩余商品,却无法通过规范的货币交易完成,这种类似“赊账”的状况,致使交易成本居高不下。而农村本身对工业产品的需求并不旺盛,这进一步加剧了城乡经济发展的不平衡。

反观城市的状况,建国初期,国民党撤离时卷走了国库黄金储备,还遗留了严重的通胀问题。

没有黄金作为货币本位支撑,货币几乎等同于废纸。例如在1949年,财政赤字高达46.4%,物价飞涨,飙升幅度达5至6倍,买一包烟需要用一捆钞票,当时人们甚至调侃说不如直接抽“钞票烟”。新政府通过土地改革以及稳定农村经济,有效缓解了这一严峻压力。

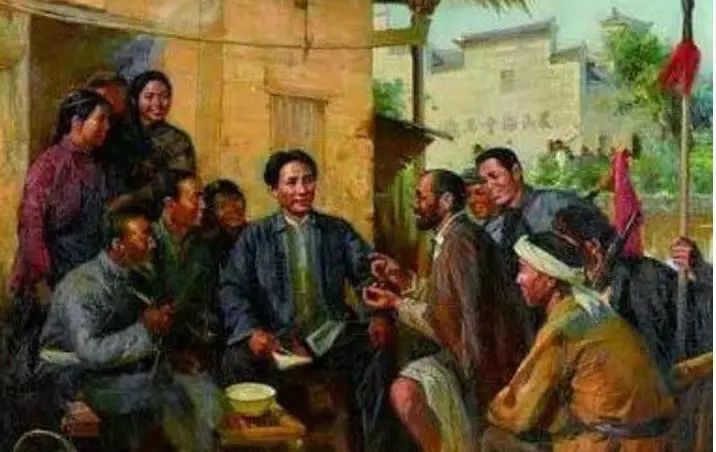

毛主席青年时期所著的《湖南农民运动考察报告》中,提出“革命不是请客吃饭”,强调需要一个阶级推翻另一个阶级,这是他在湖南五个县历经三十二天考察后得出的极具魄力的结论。

人人有田且土地私有并非完美之策,因为虽然实现了人人分田,但同时人人也拥有土地私有权,这意味着土地能够自由买卖。倘若在完成土地公有化之前,私有化的土地遭到抛售与兼并,那么土地公有化将难以达成,最终农民可能会失去自己的土地,重新陷入赤贫状态。

基于以上原因,当时形成的观点是,除了开展土地改革,消灭大土地私有制,还需消灭小土地私有制,否则极易出现两极分化现象,唯有如此,才能真正有效防止土地兼并。

毛主席是最能深刻理解农民群体的人,正因如此,才有了井冈山根据地的创建以及农村包围城市这一伟大战略的成功实践。也正是凭借这种深刻见识,毛主席能够依据时代变化,及时做出新的政策调整。

一直到几年之后,也就是1954年至1956年期间,大量农民才开始涌入城镇,试图寻找新的发展机会,并投身于企业生产。这一时期成为我国历史上户口迁移最为频繁的阶段,迁移人数多达7700万。工业化发展有其自身客观规律,然而当时的人口迁徙明显过热。

每年向城市迁移的人口超过1000万,1958年更是达到3200万人。像北京和天津,每年人口增长超过50万人,这给城市管理带来了巨大挑战。

1961年,国家动员并劝返了2000万城里人返回乡村,之后又有2000万知青和干部上山下乡。这些人的付出,极大地缓解了城市的就业压力,同时有力地推动了农村地区的建设。

回头看,其实可以清晰地看到,为了建设一个全新的中国,国家付出了诸多努力,千千万万人奉献出了自己的青春与才华。正是凭借这些,我们才逐步构建起如今工业体系完善的泱泱大国。