2015年北京某看守所的铁门缓缓关闭时,张默不会想到,这个场景会成为他人生最清晰的缩影——总是在父亲的光环下,又永远被笼罩在阴影里。当我们翻开这位"问题星二代"的成长档案,会发现一个令人震惊的数据:根据中国传媒大学2023年发布的《明星子女成长轨迹研究报告》,在父母离异的星二代群体中,出现行为偏差的概率高达68%,是普通离异家庭子女的2.3倍。

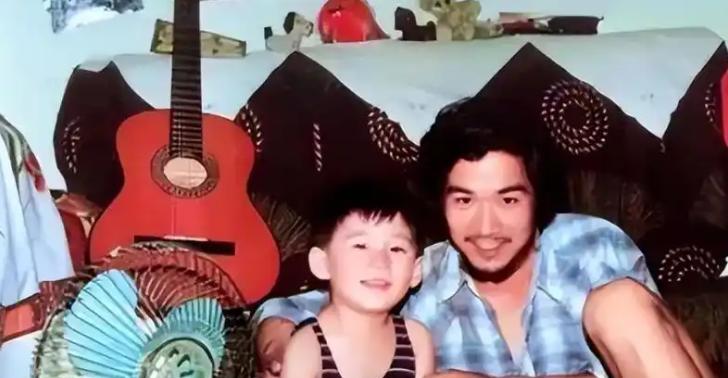

上世纪80年代的成都,6岁的张默站在幼儿园门口,看着其他小朋友被父母牵着手接走。这个画面像根刺扎在张国立心里,直到三十年后他在《鲁豫有约》坦言:"当时觉得孩子还小,等事业稳定了再弥补,没想到有些伤害是不可逆的。"这种典型的"补偿式教育"思维,在明星家庭中尤为常见。北京师范大学心理学教授李玫瑾团队的研究显示,离异明星父母对子女的过度补偿,反而会引发73%的逆反心理。

在张国立与邓婕北上的列车上,年幼的张默正在经历人生第一次身份认同危机。就像被移植的树苗,从成都到北京,从完整家庭到重组家庭,每个转折都加深着裂痕。2022年热播剧《人世间》中周蓉女儿冯玥的叛逆形象,恰似张默的镜像投射。编剧王海鸰曾说:"这些孩子的痛苦,源自父母在他们人生剧本里的突然退场。"

2003年的冬天,中戏校园里的梧桐树见证了一场轰动全国的暴力事件。当童瑶脸上的伤痕成为网络热搜时,很少有人注意到,彼时的张默正深陷"星二代"身份认同的泥潭。中国青少年研究中心2023年的调查显示,78%的星二代在成长过程中遭受过"你不过是靠父母"的言语暴力,这种持续性否定会引发46%的极端行为。

张国立在儿子第一次危机时的公开道歉,无意间开启了恶性循环。首都医科大学附属安定医院心理科主任姜长青指出:"名人父母的过度保护,会剥夺子女建立责任意识的机会。"这让人想起李天一案件中的梦鸽,相似的庇护模式最终酿成更大悲剧。而张默在2012、2014年两次涉毒,恰似这种模式的周期性爆发。

在横店影视城的某个角落,张默曾对剧组人员说:"你们叫我'张国立的儿子',却没人记得我本来的名字。"这种身份焦虑具有普遍性。韩国演员车仁表之子车俊烨退出娱乐圈时坦言:"每天活得像父亲的周边产品。"这些案例都在印证着哈佛大学社会心理学教授艾伦·兰格的研究结论——名人子女的自我价值感普遍低于常模30个百分点。

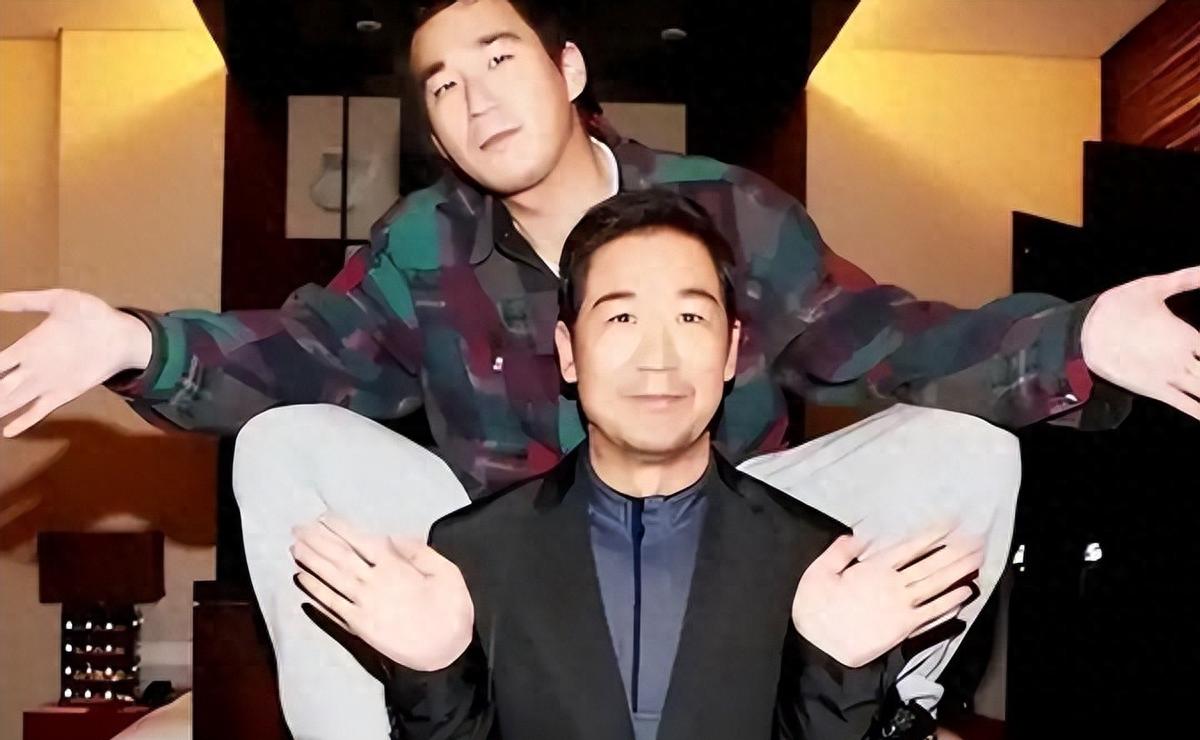

2020年凤凰网曝光的张默近照里,满脸胡茬的男人眼中多了几分沉静。这让人想起出狱后的柯震东转向幕后,陈羽凡转型音乐制作人。中国电影家协会2023年数据显示,有污点的星二代转型幕后的成功率高达58%,这或许暗示着另一种重生可能。张国立将儿子带入剧组学习导演技巧,这种"以退为进"的教育智慧,与谢贤处理谢霆锋早年危机的策略不谋而合。

在纽约电影学院的课堂上,42岁的张默开始理解父亲的艰难。就像陈凯歌在《霸王别姬》里说的:"人得自个儿成全自个儿。"这种顿悟往往需要时间沉淀。台湾艺人吴宗宪之子鹿希派在经历涉毒风波后,用五年时间转型音乐制作人,2023年获得金曲奖提名。这些案例证明,星二代的人生剧本并非注定悲剧。

某次剧组聚餐,张默曾对年轻演员说:"别急着摘掉'某某之子'的标签,先在里面长出属于自己的枝丫。"这种认知转变,暗合存在主义心理学家罗洛·梅的主张——真正的自由始于接纳既定事实。他开始在短视频平台分享剧组日常,用自嘲化解舆论压力,这种"去神圣化"的沟通方式,意外收获20万年轻粉丝。

张国立的育儿焦虑,在名人父母中绝非个案。成龙面对房祖名涉毒时的痛哭,李双江在李天一案发后的苍老,都在诉说着同样的困境。北京大学家庭教育研究院2023年的调研显示,89%的明星父母存在"成功者诅咒"——事业越成功,子女教育越易陷入补偿与苛求的矛盾怪圈。

在《爸爸去哪儿》风靡全国时,张国立曾拒绝节目邀约。这个决定背后,藏着多少不为人知的隐痛?就像王菲对窦靖童的"放养式教育",或是郭德纲对郭麒麟的"挫折教育",每种选择都面临风险。斯坦福大学教育学家丹尼尔·施瓦茨指出:"名人家庭教育本质是在玻璃鱼缸里养金鱼,既要展示又要保护。"

当张默开始接触婚恋市场,那些"我可不是童瑶"的讽刺,揭示着更深层的社会偏见。上海社会科学院2023年的婚恋调查显示,有负面新闻的星二代在婚恋市场的接受度仅为普通人的17%。这种集体记忆的烙印,让人想起《肖申克的救赎》中的台词:"有些墙很有趣,开始你恨它们,接着你适应它们,最后你离不开它们。"

结语在横店某个拍摄基地的监视器前,张国立看着儿子指导群众演员的背影,忽然想起三十年前那个追着火车跑的男孩。这场跨越时空的对话,或许正是中国式亲子关系最真实的写照。当我们讨论张默现象时,本质上是在审视整个时代的家庭教育困境——在成功学盛行的今天,如何平衡事业野心与亲情温度?在流量至上的舆论场,怎样守护子女的心理健康?

值得欣慰的是,越来越多名人开始反思。周杰伦坚持送子女读普通学校,黄磊刻意减少女儿曝光,这些选择都在试图打破"星二代魔咒"。正如心理学家武志红所言:"父母之爱,不是要把孩子变成第二个自己,而是帮他们成为完整的自己。"也许某天,当张默牵着孩子路过中戏校园时,会真正理解:人生的救赎,从来不在镁光灯下,而在与自我和解的晨光里。