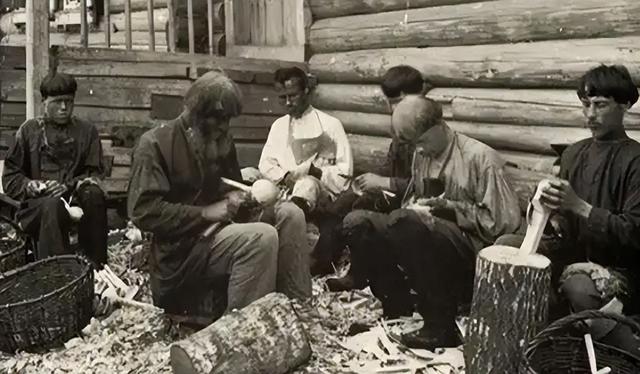

在20世纪30年代的苏联,数百万农民正在饥饿线上挣扎,连一片面包都成了奢望。

而与此同时,在莫斯科的某些豪宅中,高级布尔什维克的餐桌却摆满了精致的金银餐具,盛装着来自特供商店的进口食品和鱼子酱。

这些奢侈品来自哪里?

苏联特权阶层的形成与发展

苏联特权阶层的形成与发展苏联的特权阶层起源于20世纪初的革命时期,随着苏维埃政权的建立逐渐制度化。

在这个新兴的政权体系中,特权阶层是由一群被精心挑选的干部构成的,这些人通过一套严格的“职务名册”系统进行管理和任命。

他们的职责是掌控国家的核心执政资源,从中央的最高领导层到最基层的区、镇级干部。

“职务名册”成为了控制和管理干部的工具,名册上记录了每个职位所需的人员资格和相关特权。

随着名册的编制和完善,这一体系逐步覆盖了苏联各级政府和党组织的运作模式。

从中央委员会书记处、政治局的成员到地方政府官员,每一级干部都按照既定的规则被任命,其命运牢牢掌握在最高领导层手中。

这种高度集中的任命权,使得苏联的特权阶层具有很强的排他性,外来人员几乎没有机会进入。

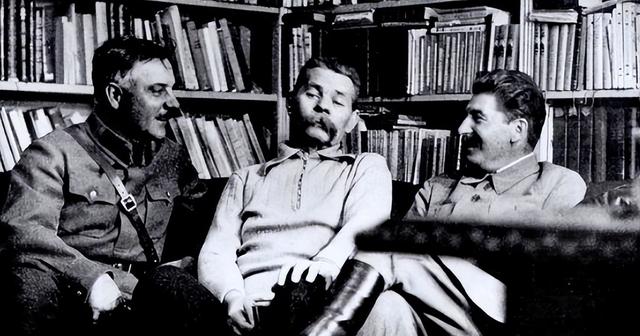

斯大林时代的苏联,特权阶层的生活展现出前所未有的奢华气派。

伏罗希洛夫、米高扬和莫洛托夫等领导人的居所是这些特权的缩影。

斯大林的女儿斯维特兰娜·阿利卢耶娃在她的著作中揭示了这一切,她生动地描绘了这些布尔什维克领导人如何将他们的私人空间打造成奢华的象征。

这些官邸里铺设着各种珍贵的地毯,手工织造的图案和高品质的材料显得尤为昂贵。

这些地毯常常是从高加索地区精心挑选的,颜色和设计经过严格挑选,与整体装饰相得益彰。

餐桌上摆放着金光闪耀的餐具,这些餐具由高加索地区的工匠特别定制,镶嵌着珍珠和宝石。

除此之外,居所中陈列着大量稀有的瓷器,这些瓷器或来自中国,或是由俄罗斯本土的顶级工坊烧制。

在这些住宅的外围,大片庄园环绕其间,园林设计经过专业规划,体现出欧式贵族生活的风格。

庄园中设置了高大的喷泉,四周点缀着各种名贵树种,这些树木都是从国外进口,并由专业园艺师精心照料。

温室中种植着四季常青的植物,不同季节的花卉为官邸增添了别样的色彩。

这些设施的维护费用完全由国库承担,甚至连一株枯死的植物都会被迅速替换。

此外,这些庄园还设有马房,饲养着血统优良的马匹。

马房中的马匹由专人照顾,日常训练和饮食管理都经过严格的安排,供主人及其家人骑行或作为展示。

在一些场合,这些马匹会被用于官员间的社交活动,加强了他们之间的联系。

与此同时,特权阶层的奢侈生活与普通民众的困苦形成了强烈对比。

苏联在20世纪30年代初经历了严重的大饥荒,数百万人死于饥饿。

在这场灾难中,农村地区的粮食被强制征收,普通百姓陷入绝望,而特权阶层的生活却没有受到任何影响。

这些领导人的日常供应由特供渠道保障,他们的食品种类丰富,从高级面包到新鲜水果,一应俱全。

甚至一些在市场上根本无法见到的进口商品,也出现在他们的餐桌上。

高级餐厅为这些特权阶层提供服务,而普通人却连基本的温饱都难以保障。

特权的经济利益

特权的经济利益除了拥有各种奢华的物质条件,苏联的特权阶层还在经济上拥有巨大的优势。

这种经济利益的来源并非单纯的高薪,而是通过制度化的额外补贴体现出来。

自20世纪30年代起,苏联政府开始推行高薪制,这项政策直接针对高级干部和党内核心成员,为他们提供远高于普通劳动者的收入水平。

高薪制并非特权阶层经济优势的全部体现。

真正让他们与普通人区分开来的,是被称为“钱袋”的额外现金补贴制度。

这种补贴通常以大信封的形式发放,信封中装满了钞票,具体金额根据官员的级别和职务高低而定。

信封内的金额从几百卢布到几千卢布不等,对于当时的普通家庭来说,这是一个无法企及的数字。

这些补贴并未列入正式的薪资体系,而是作为一种额外的奖励,由专门机构负责分发。

这些资金的发放节奏严格保密,只有特权阶层的成员才被允许知晓具体的金额和分配规则。

这种不透明的方式让外界对干部们的实际收入水平毫无了解,更强化了特权阶层的排他性。

通过这种额外补贴,高级干部能够轻松满足日常生活中所有的高端消费需求,同时还能积累大量财富,用于购买房产、收藏艺术品或支持子女的高等教育。

与此同时,普通民众的收入和生活条件则形成了鲜明对比。

对于大多数人来说,工资不仅低,还受制于严格的配给制度,基本生活物资的供应常常短缺。

改革与反对

改革与反对赫鲁晓夫上台后,面对苏联内部长期存在的特权体系,尝试进行了一系列改革。

他决心削减这一体系,试图通过限制官僚特权来恢复一些理想中的平等。

他的措施涉及多个方面,其中包括减少高级干部享有的特供物资、取消他们的高额津贴,并大幅缩减高级住宅、专属车辆和其他与职务挂钩的额外福利。

赫鲁晓夫的举措直接触及了这些利益,让许多干部感到不满甚至愤怒。

高级官员的反对尤为强烈,他们认为这些特权是其职务不可分割的部分,是“正当的报酬”,削减这些特权意味着削弱了他们在社会和体制中的地位。

很多干部私下表达了对赫鲁晓夫的不满,认为他的改革过于激进,甚至有些背离了苏联长期形成的官僚文化。

尽管赫鲁晓夫努力推动改革,但特权阶层的根基并未真正被动摇。

相反,改革引发了隐性的抵制。许多干部在改革措施出台后,试图通过各种手段维护自己的特权,例如利用职权绕过限制或者通过内部关系确保自己和家人依然能够享受特供服务。

一些削减的福利表面上被取消,但在具体执行中却被变通处理,形成了更加隐蔽的特权网络。

在特权阶层的强烈反对下,他的改革成果难以维持。

勃列日涅夫上台后,迅速恢复了被赫鲁晓夫削减的大部分特权,重新为高级干部提供优越的福利待遇。

在勃列日涅夫看来,特权不仅是维持干部忠诚的工具,也是保证官僚体系稳定运行的必要手段。

在勃列日涅夫时期,特供商店的供应规模进一步扩大,除了基本的稀缺物资外,还增加了更多的奢侈品和高端商品。

高级住宅和别墅的建设得到恢复,新建的官邸和度假村为干部提供了更舒适的生活条件。

这些住宅的规模和装修水准达到了前所未有的高度,配套的服务人员和设施也更加完善。

同时,干部的高薪制和“钱袋”制度重新启动,津贴金额有所提高,进一步强化了他们在经济上的优越地位。

随着特权范围的扩大,越来越多的中低层干部也开始享受部分特权待遇,使得整个特权网络更加复杂和多样化。

尽管特权带来了许多问题,但勃列日涅夫时期的政治环境并未对此产生有效的解决方案,反而在一定程度上加深了特权与体制之间的相互依赖。

特权阶层的持续影响

特权阶层的持续影响苏联解体后,解体之前形成的权力与资源分配模式为特权阶层的后代提供了稳固的基础,使他们即便在全新的社会和经济体系中,依然能够保持优越的地位。

这些特权阶层的后代,借助家族的政治资源与社会关系,依然拥有进入顶尖学府的机会。

这些学校,如莫斯科国际关系学院和其他著名高等学府,在苏联时期主要为党和政府高官子弟提供精英教育服务。

即使到了后苏联时代,这些学校的录取机制仍然对家族背景有着极大的倾斜,确保那些出身于特权家庭的学生能够继续享受这一教育优势。

对于普通民众而言,进入这些学校仍然困难重重,而特权家庭的子女却几乎不需要为录取而竞争。

除了在国内接受顶尖教育,特权阶层的后代还有机会到国外深造。

解体后,随着苏联与西方国家的接触增多,这些家庭的子女通过庞大的关系网络和资金支持,进入欧美的名校攻读热门学科。

他们在国际顶尖大学中获得的学位,进一步提升了他们在全球范围内的竞争力,同时也为他们在解体后的俄罗斯建立新的职业和社会地位提供了跳板。

许多人在归国后,直接进入银行、跨国公司或政府机构,继续延续家庭的影响力。

许多原特权阶层的家庭,通过海外投资、双重国籍和国际网络,将自己的影响力扩展到了全球范围。

这些家庭往往在西方国家拥有房产、银行账户和商业利益,同时又在俄罗斯国内维持自己的政治和社会地位。

尽管苏联解体带来了制度的转型,但特权阶层作为一个稳定的社会群体,并没有随着体制的消失而瓦解。

相反,他们通过调整自身的资源配置,成功地将苏联时期的政治优势转化为后苏联时期的经济和社会资本。

无论是在教育、职业发展,还是物质财富和社会影响力方面,这些家庭的地位依然稳固,成为俄罗斯社会中一个独特且具有持续影响力的现象。

参考资料:

[1]郭春生.苏联特权阶层的形成及影响[J].当代世界与社会主义,2003(5):96-100