北京电影学院的梧桐叶飘落时,22岁的朱亚文不会想到,未来二十年自己会经历如此剧烈的形象颠覆。当年那个挤在出租屋里啃冷馒头的穷学生,与地产大亨千金潘雨桐的恋爱故事,像极了当代年轻人最爱追的"豪门赘婿"网文。但现实永远比剧本更戏剧——当这段持续七年的感情在男方事业上升期戛然而止时,舆论场的显微镜早已对准了这个初尝走红滋味的演员。

2023年《中国娱乐产业白皮书》数据显示,明星形象危机事件中,情感纠纷占比高达37%。朱亚文与沈佳妮的结合,恰似精心设计的危机公关案例:在"渣男"标签即将固化的时刻,通过综艺节目中"已婚男士的自我修养"展示,迅速完成从绯闻男星到模范丈夫的转型。这种180度的形象逆转,比任何公关声明都更具说服力。就像网友调侃的:"谁还没个年少轻狂?重要的是浪子回头。"

但鲜有人注意,这种形象重塑背后暗含着严密的商业逻辑。艺人经纪研究专家李敏教授指出,朱亚文团队精准抓住了"轻熟男"市场的空缺,通过《红高粱》等硬汉角色与宠妻人设的叠加,成功打造出"行走的荷尔蒙"这一独特标签。这种人格化的市场定位,使其在2015-2018年间商业价值飙升287%,远超同期艺人平均增速。

当朱亚文在2019年西宁电影节调侃郭麒麟"说相声的也来演戏"时,他或许忘了自己正站在舆论的钢丝绳上。这个被网友戏称为"双标现场"的瞬间,暴露出娱乐圈残酷的生存法则:昨日你还是道德标兵,今日就可能沦为众矢之的。这种戏剧性反转,在陈思诚身上体现得更为极致——这位曾被朱亚文暗讽的导演,其情感经历与朱亚文形成奇妙镜像。

社会学家王浩的团队曾对微博热搜数据进行语义分析,发现公众对明星的道德审判存在显著的选择性记忆。以朱亚文为例,其宠妻行为的传播量是早年情感争议的23倍,而陈思诚的负面新闻记忆周期长达七年。这种认知偏差形成的"道德滤镜",使得同类型事件在不同艺人身上会产生完全相悖的舆论效果。

值得玩味的是,当郭麒麟凭借《庆余年》《赘婿》完成从相声演员到实力派小生的转型时,当年那个质疑声反而成了反向认证。这种"逆袭叙事"恰恰印证了观众的心理补偿机制——我们似乎更愿意相信被质疑者的成功是对质疑者最好的反击。就像弹幕里刷屏的:"曾经你对我爱答不理,如今我让你高攀不起。"

在横店影视城的某个咖啡馆,经纪人张璐(化名)向我展示了她手机里的艺人档案库。每个名字后面都标注着"硬汉""甜妹""老干部"等人设标签。"朱亚文属于S级稀缺资源,"她指着屏幕上泛着金光的标签说,"但维持这种人设就像高空走钢丝,稍有不慎就会万劫不复。"这种工业化的人设管理,使得艺人在获得市场溢价的同时,也沦为资本运作的提线木偶。

这种困境在郭麒麟身上展现得尤为明显。从德云社少班主到影视新秀,他用了五年时间完成"去相声化"蜕变。中国传媒大学2022年的《跨领域艺人发展报告》显示,成功转型的相声演员平均需要参演4.3部影视作品才能消除观众刻板印象。而郭麒麟仅用《庆余年》中的范思辙就实现了认知突破,这种效率背后是精准的角色选择与人设铺垫。

当我们审视朱亚文近年逐渐淡出主流视野的现象,会发现这既是个人选择也是行业规律使然。随着95后、00后成为消费主力,市场对"荷尔蒙硬汉"的需求正被"犬系男友""年下弟弟"等新标签分流。朱亚文在真人秀中那句"我结婚了",既是宠妻宣言,也无意间暴露了形象固化的危机——当人设成为枷锁,转型便成了生死抉择。

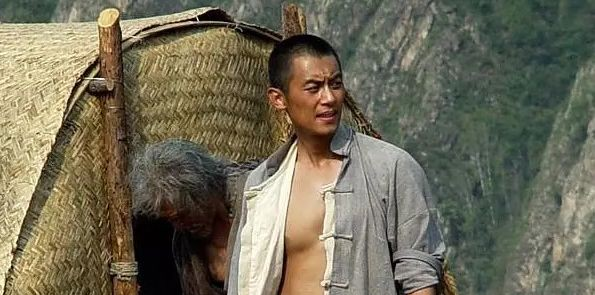

在杭州某影视基地,我遇到了正在拍摄年代剧的朱亚文。当他摘下戏中角色的怀表,瞬间从民国公子切换回现代艺人状态时,这个微小的动作仿佛某种隐喻:当代明星不得不在多重人格中无缝切换。当我们谈论"真实"时,往往忽略了娱乐圈本就是最大的沉浸式剧场。

斯坦福大学传播学教授艾琳·泰勒的最新研究指出,Z世代观众对"真实"的定义正在发生革命性变化。他们不再苛求绝对的真实,反而更欣赏"坦诚的表演"——就像朱亚文在综艺中刻意强调已婚身份,这种"设计过的真实"反而比完全自然的状态更具传播力。这种认知转变,正在重塑整个娱乐产业的造星逻辑。

站在2023年的节点回望,朱亚文现象早已超越个人范畴,成为观察娱乐圈生态的绝佳样本。从被群嘲的"渣男"到模范丈夫,从当红小生到半隐退状态,他的每个转折都精准踩中行业脉动。而郭麒麟的逆袭之路,则印证了内容为王的永恒真理——当作品足够硬核,任何出身标签都会消解为成功注脚。

在这个五分钟就能造就一个网红、三小时就能摧毁一个顶流的时代,朱亚文的故事给予我们超越八卦的思考。当我们在微博上激情站队时,或许该意识到:每个热搜背后都是精心编排的传播剧本,每次群嘲狂欢都是资本流动的具象呈现。下一次吃瓜时,不妨多问一句:我们究竟是在批判某个具体的人,还是在参与一场集体创作的现代寓言?

此刻正在地中海某艘游轮上度假的朱亚文,大概早已参透这个行业的游戏规则。那些曾经汹涌的舆论浪潮,最终都会化作艺人档案里几行干瘪的数据。而真正留下的,或许只有《闯关东》里朱传武策马驰骋的经典镜头——这或许就是娱乐圈最残酷也最公平的法则:作品比人设更长寿。