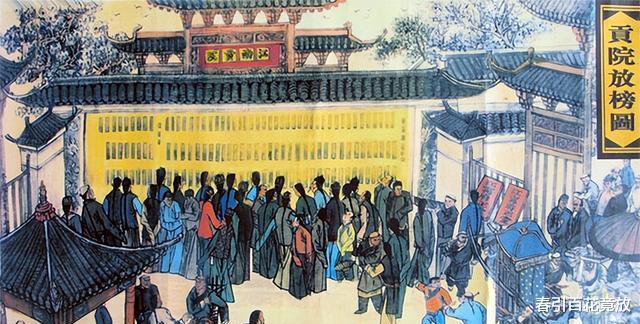

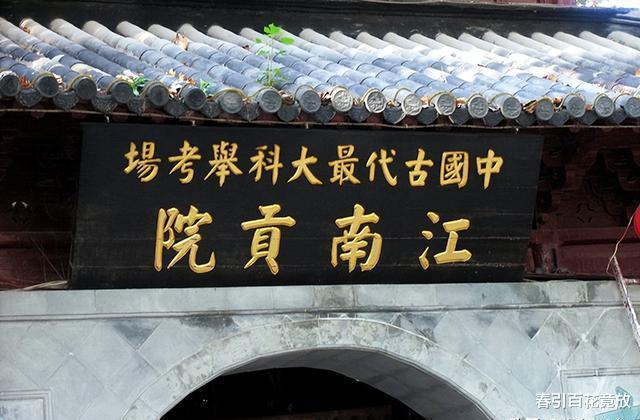

对于潜心治学的士人而言,历经十载苦读,若于乡试之中脱颖而出、高中举人,便等同于获取了踏入仕途的准入凭证。此后,天下举子皆满怀壮志,期望在接踵而至的会试中披荆斩棘,斩获科举体系中的顶级功名——进士。

然而,进士这一功名,犹如高悬天际之明珠,虽璀璨夺目却极难企及,仅极少数幸运者能够摘得。大多数举子,终其一生在求取功名之途上辗转徘徊,最终仅能以举人身份告终。当于会试中获取进阶之希望渺茫时,他们唯有面临入仕之抉择,或主动寻求,或被动接受。

在封建科举制度体系下,举人欲踏入仕途,具体存在哪些途径?而当举人成功入仕后,朝廷依据何种规制,会赋予其怎样的官职?

从历史发展的不同阶段审视,未能通过会试的举人,通常存在三种主要的发展路径。

清初顺治伊始,天下局势尚处动荡,八旗劲旅致力于各省之整合与统一,此时国家于人才需求极为迫切。彼时,科举之士,即便是仅获秀才功名者,亦有机会步入仕途,遑论举人,皆为朝廷所倚重,以助国家稳固根基、开创新局。

彼时,朝廷颁行临时性举措。举人于会试落第后,若有志入仕,可依例至吏部报名,参与考授推官(此官职于康熙朝废止,属知府佐贰之职)、通判及知县等职位的选拔,此即所谓“拣选”制度。

据载,顺治九年经朝廷议定,针对举人拣选制度实施重大调整。彼时明确规定,仅三科应试未中的举人,方具备拣选资格,且拣选后所授官职类别,涵盖推官、知州、知县等职。

清顺治十二年,彼时政权呈拓展之势,致使各府州县官员职位空缺数量增多,其中福建、广东、云南、贵州诸省所面临的形势尤为严峻。鉴于此情形,朝廷遂颁行规定,针对上述省份之举人,废止三科未中式之限制,即便是当科未中式之举人,亦能迅速获授推官、知州、知县等官职。

清康熙初始年间,科举取士规模显著扩张,人才数量呈倍数递增态势。与此同时,举人拣选这一选拔任用机制曾一度陷入停滞状态。不仅如此,针对举人任职的标准亦有所下调,在考选之后,举人所能获任的最高职位仅为知县。

在康熙朝的中晚期,即便身为进士,获取官职亦颇具难度。基于此情形,举人拣选之艰难程度无疑显著攀升。有鉴于此,康熙五十二年,朝廷颁布了全新规制:举人群体若自愿候选教职,便存在获得实职官位的可能性。

自雍正朝以降,拣选制度实质上已近乎名存实亡。彼时,仅极少数在科举名次上较为靠前且正值壮年的举人,尚具备通过考选任职知县的机会。

截取制度肇始于雍正元年,此乃清代别具一格的官员任用模式。具体而言,截取是依据特定的资格条件作为准则,按照既定的录用员额,依次遴选。

回溯往昔,彼时吏部呈请,明确指出康熙四十五年丙戌科之前考中举者,可至吏部依序参与候选流程,而其所能获授之最高官职限定为知县。

相较于拣选,截取对举人的要求更为严苛。截取标准通常限定于会试落第达四科及以上者,且入选举人需具备年富力强之特质,于乡试中亦需名列前茅。此外,若获地方督抚举荐,此类举人在截取过程中将被赋予优先资格。

在雍正统治时期,举人截取规模颇为可观,每年截取人数约为一百二十名。然此等举人,并非皆能外放任职知县。其中部分举人,虽学识出众,却年事已高,朝廷则赐予相应品级的京衔。具体而言,年逾七十者,朝廷赐予七品京衔;年届八十者,赐予六品京衔。

赐予年老举人京衔,本质上是朝廷实施的一项荣誉性嘉奖举措。此京衔仅为虚衔,获衔者并不于衙署中执掌实职。朝廷推行此举,旨在褒扬高龄举人,彰显其珍视士子之诚意,以达激励士人群体之目的。

自封建时期伊始直至清末,截取制度始终存续。然而,随着时代的演进,该制度下的截取数量呈渐次递减之态。尤其是越临近清末,举人截取更多沦为形式之举,通过此途径切实踏入仕途的举人数量颇为有限。

其三为大挑之制。大挑是清代一种独特的选拔人才入仕方式,旨在从屡次会试不中的举人之中,挑选出具备一定才能者,予以任职机会。该制度通过特定的选拔程序与标准,对举人进行考量,以补充官员队伍,维持官僚体系的有效运转。其在清朝的官员选拔体系中占据着较为重要的地位,对清代的人才任用格局产生了一定影响。

从广义而言,大挑归属于拣选体系,然而,官方惯常以“大挑”称之。大挑制度始创于乾隆十七年,旨在为屡试不第的举人搭建入仕之途。

大挑在实施范畴上更为广泛,且具有较强的稳定性。依据既定规制,每逢会试落幕,即于四月十五日例行开展大挑。届时,礼部负责编制详尽清册,注明应试者年岁等信息,而后移送至吏部予以登记备案。

乾隆十七年,作为大挑制度首次施行之年,此次选拔活动规模颇为可观,组织开展得井然有序。彼时,乾隆皇帝降旨明确,于大挑举人一事上,大省定额为四十人,中省三十人,小省则为二十人。据此推算,是年参与大挑的举人数量约达五百之数。

大挑的录取比率颇为可观,可达百分之六十。然而,自那之后,受诸多因素限制,大挑已无法以乾隆十七年所呈现的规模持续推进。

乾隆三十年,针对举人大挑制度颁布了全新条例。该制度以连续三科未考中为基本衡量准则,在特定年份,亦会以连续四科落第作为判定依据。

大挑依特定规则划分为不同班次,每班人数控制在二十人以内。于其中遴选出一等者三名、二等者九名。大挑所授之职,亦严格依此等次厘定,一等获选者,将委以知县之职任用;二等获选者,则以教职之位任用。

需着重指出的是,举人大挑与拣选、截取存在显著差异。大挑这一举措,从本质上看,更趋近于一种带有政治意图的展示行为。其原因在于,满足大挑条件的举人,无需参与任何形式的文化考核。选拔过程仅以举人外在的容貌、年龄以及身材形态作为评判标准。基于此,诸多人士将举人大挑形象地类比为“选美”活动。

从整体视角审视,举人入仕情况于不同历史阶段呈现出显著差异。清初时期,举人入仕路径相对简易,且初始授职起点颇高。然而,自清中期以降,人才壅塞之态势渐显。彼时,通过科举而中式的进士、举人数量与日俱增,致使举人授职面临的困难程度不断攀升。