【雍正至道光时期军机大臣地位显赫】

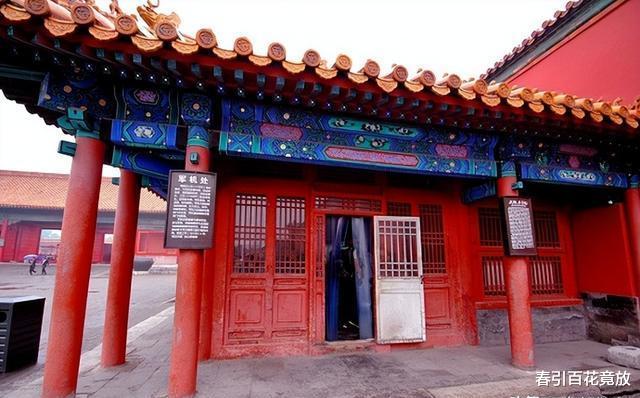

军机处肇始于雍正皇帝在位期间,初始设立目的旨在应对西北军事事务。随着政务推进,雍正帝意识到此临时机构不仅运行高效,且在皇权集中与信息保密方面颇具成效。自雍正八年起,军机处凭借其独特优势,逐步替代内阁,最终成为实质意义上的中枢决策机构。

从制度层面而言,军机处职能清晰明确,对于入值其中的军机大臣,朝廷理当给予正式名分。雍正帝虽洞察军机处及军机大臣于朝政之关键意义,然出于制衡权力、避免军机大臣专擅朝政之考量,刻意实施一系列限制举措。此致使军机大臣之职位呈现出临时性特征,既无明确品级,其任职与否亦全然取决于皇帝之决断。

依定制,军机大臣遴选范围限定于在京任职且品秩在二品以上的官员,诸如大学士、尚书、侍郎等。然而,在雍正、乾隆、嘉庆三朝,从实际情况来看,军机大臣多具较高原品,其中,以大学士身份兼任军机大臣者占据多数。

在清代的政治体制架构中,宰相制度已不复存在,“宰相”这一称谓亦未沿用。然而,受传统文化的潜在影响,在特定语境下,凡获授大学士之职者,往往被赋予“宰相”的俗称。其中,身兼大学士与军机大臣双重职位者,更被视作名副其实的“真宰相”。与之相对,若以非大学士身份进入军机处当值者,依照既定的政治文化规则,并不具备被称作“宰相”的资格。

自雍正时期肇始,军机处于国家政治架构中便占据显要之位。在这一阶段,诸多攸关国计民生的重大政务,均由军机处统筹操办。以地方督抚的选任为例,其具体流程为先由军机处进行提名举荐,而后将相关人选呈递至皇帝处,由皇帝做出最终裁决。直至咸丰帝登基之前,军机处始终保持着这一在政务处理方面的强势主导地位。

【咸丰以后军机大臣地位下降明显】

咸丰二年,杜受田溘然长逝。在此情形下,咸丰帝一度无奈地将理政重心短暂投向军机处。然而,时移世易,未过多时,随着肃顺崭露头角并迅速崛起,咸丰帝旋即果断舍弃军机处,转而将朝政大权交付于肃顺,使其得以掌控朝纲。

在历史的特定时期,杜受田与肃顺均未获准入值军机处。杜受田时任尚书兼协办大学士,肃顺则任职御前大臣。咸丰初年,咸丰帝对军机大臣的信任程度颇为有限,与他们维持着一定距离。皇帝这般态度,无疑导致军机处地位渐趋低落。

在第二次鸦片战争拉开帷幕之后,恭亲王奕䜣向咸丰帝上奏提议,促成了总理各国事务衙门的设立。这一举措,无疑成为晚清历史进程中至关重要的转折点。

在第二次鸦片战争之前,朝廷施政重心主要聚焦于国内事务。然而,自第二次鸦片战争结束,特别是《北京条约》签署之后,外交通商事宜已然成为朝廷无法规避的重要议题。咸丰帝虽对与西方洋人交涉心存抵触,但客观形势表明,彼时的大清王朝已无力与西方列强彻底断绝往来,从而致使朝廷政务呈现出内外兼顾、同等重要的态势。

自总理衙门设立,在特定历史进程中,军机处部分职权出现了一定程度的分化转移。缘此,于晚清阶段,朝堂之上逐渐构筑起军机大臣与总理大臣权力处于相对均势的格局。

【李鸿章之后直隶总督已不是单纯的疆臣】

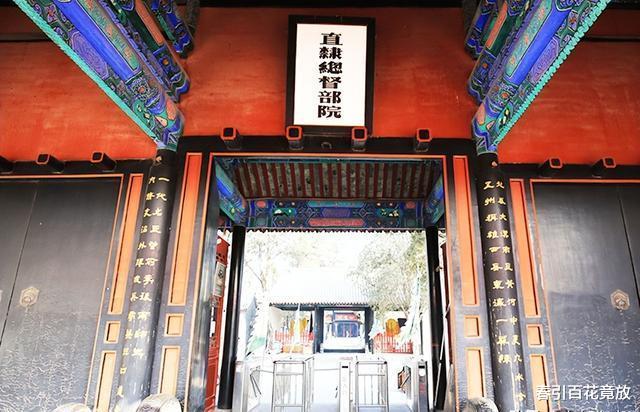

直隶总督这一职位的设定肇始于雍正二年。初设之时,其任命方式呈现出多样化态势。诸多任职者系来自京城的二品及以上京堂官员,其间亦不乏尚书级别的官员转任直隶总督之情形。

自乾隆朝以降,直隶总督的任命逐渐走向规范化,在人事任免方面,与其余各省总督已无显著差异。虽素有直隶总督为清代八大总督之首的说法,但此观点尚欠周全。据御史之见,于咸丰朝之前,直隶总督的地位尽管相较于其他总督略高一筹,然而其优势并不十分突出。

在历史进程中,直隶总督一职地位的显著擢升,与李鸿章有着紧密关联。同治九年,李鸿章获任直隶总督,同时,其亦荣膺清代首任北洋大臣之职。该年,李鸿章便以直隶总督兼任北洋大臣的身份正式履职。

北洋大臣一职,从官方表述而言,属于“差遣”性质,并无固定品级,与南洋大臣皆归总理衙门统辖。自李鸿章履职伊始,便肩负起与诸国开展外交交涉的重要职责,其角色在外交事务领域与外交部长几近等同。

在早期,各国公使于外交事务交涉之际,惯常前往总理衙门进行协商。然而,他们逐渐察觉,总理衙门内部多为传统旧式官僚。在沟通中,双方理念与行事方式差异巨大,如同异途之人,致使外交事务难以有效推进与解决。并且,每当面临问题,总理衙门往往将责任推诿于李鸿章。长此以往,各国公使纷纷转赴天津与李鸿章洽商,天津也随之事实上成为晚清时期中国的外交中枢。

李鸿章的任职履历颇为丰富,其职务并非仅局限于直隶总督兼任北洋大臣。随后,他获任文华殿大学士之职,同时兼领海军衙门会办之衔。文华殿大学士一职,于清朝官制体系中,位居内阁首辅,官阶为正一品,地位尊崇。至于海军衙门会办大臣这一职位,虽从名称上与北洋大臣有所不同,然二者在实际权力范畴上存在相似之处。李鸿章虽名义上为海军衙门会办,实则掌控着海军衙门的核心事务。这是由于彼时大清帝国的海军力量,主要以李鸿章所辖的北洋海军为主体,故而他成为海军衙门实际的主导者。

事实上,李鸿章并非独自应对局势,其背后存在一个颇具影响力的淮系集团。自成功剿灭捻军之后,淮军的地位发生了重大转变,从起初相对次要的军事力量,擢升为国家正式编制的经制之师,改称“防军”。此际,淮军的驻防范围广泛,涉及东北、直隶、山西等多个省份,其势力几乎覆盖全国,在当时的军事格局中占据了重要地位。

自李鸿章之后,荣禄与袁世凯相继接任直隶总督之职,情形亦复如是。荣禄麾下掌控武卫军,袁世凯则统领新军,二人各自握有军事力量。由此可见,自李鸿章主政直隶起,直隶总督一职已非传统意义上单纯的地方疆吏,其实际地位已然超越军机大臣,上升至更为重要之层级。

至此,结论已然明晰:在李鸿章与曾国藩任职之前,于官僚体系架构中,军机大臣的地位较直隶总督更为尊崇;然而,自李鸿章、曾国藩所处时期起,这一格局发生转变,直隶总督的地位开始超越军机大臣。