我们常说“一言既出,驷马难追”,很多人的理解是既然做出了承诺就不能反悔,说出的话就不能再收回,就算用四匹马都追不回来。那么如果指四匹马,为何不用“四”而用“驷”呢?

“驷马难追”一词出自北宋时期欧阳修所编《新五代史》中:“兵戈屡动,驷马难追,戚实自贻,咎将谁执”。

其记录的是五代里第三个政权后晋与北方契丹两国之间的事情。

公元936年,原为河东节度使的石敬瑭勾结契丹,称帝太原,向契丹割地称儿消灭后唐建立后晋。

六年之后石敬瑭去世,其养子石重贵继位,但石重贵不理政事,加上自然灾害导致国家岌岌可危。

公元944年到947年这几年间,契丹多次攻打后晋,最终石重贵兵败给契丹的降书里就用到了“驷马难追”,表示已经形成如此局面,驷马也难追回。

实际上“驷马难追”一词提炼自《论语·颜渊》中的“夫子之说君子也,驷不及舌”。

意思是,君子的一句话,既然说出口,就算用套着四匹马的车也追不回来。

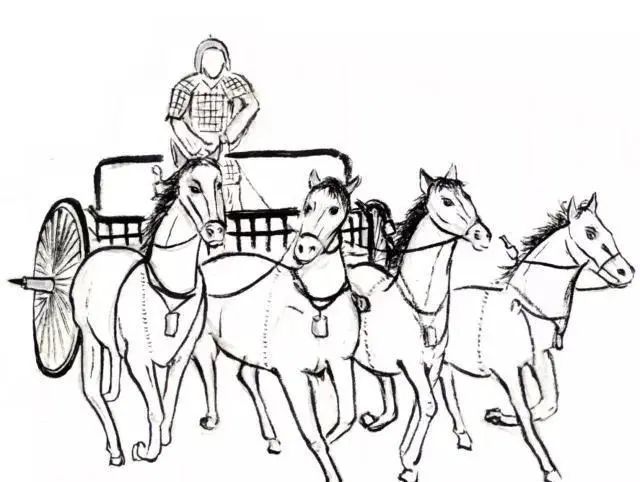

所以“驷马”指的是套着四匹马的车,也叫“四驾马车”,而不是指马的数量,因此“驷马难追”不能用“四”。

古时候,马车就跟如今的汽车一样,但是古代的马车所用马匹可不是随随便便配置的,就跟如今汽车有便宜有贵的,都是身份的象征。

早在西周时期,礼仪中就规定“天子驾六,诸侯驾五,卿驾四,大夫三,士二,庶人一”。

其中一车二马叫“骈”,一车三马叫“骖”,一车四马称“驷”。

可见不同阶级的人所乘坐马车的马匹数量是不相同的,普通人的马车只能有一匹马。

于是“驷”所代表的四驾马车为“卿”的座驾,“卿”就是一种高级官员。

我们常说“卿大夫”,卿在春秋时期实际上就是等级较高的大夫,地位仅次于诸侯、天子,属于排名第三的贵族,也是普通人能混到最大的官。

春秋战国时期,各国之间频繁交流,说到具体也就是卿大夫之间的文化交流,如孔子、晏子等都当过卿大夫,孔子曾周游列国,晏子曾使楚。

而他们在平时能见到或乘坐马匹最多的车也就是四驾马车了,这也是普通人能接触到跑得最快,拉得最多的车。

当然,还有五、六匹马的车比“驷”跑得更快,但其分别为诸侯和天子的座驾,普通人是望尘莫及的,其数量也屈指可数。

并且,如果用五、六匹马来作为形容词,难免会让人觉得有僭越之心,容易被别有用心之人怀疑猜忌。

所以《论语》中的“驷不及舌”中用的是“驷”而没有用五或六,并不是说天子或诸侯说的话就可以食言。

但是“天子驾六”也不是说天子一定要乘坐六匹马的车,而是可乘坐的最高档次。

比如秦始皇陵就曾出土两乘铜制的四匹马马车,疑似以秦始皇的备用马车为原型制作,毕竟皇帝不可能只有一辆车嘛。