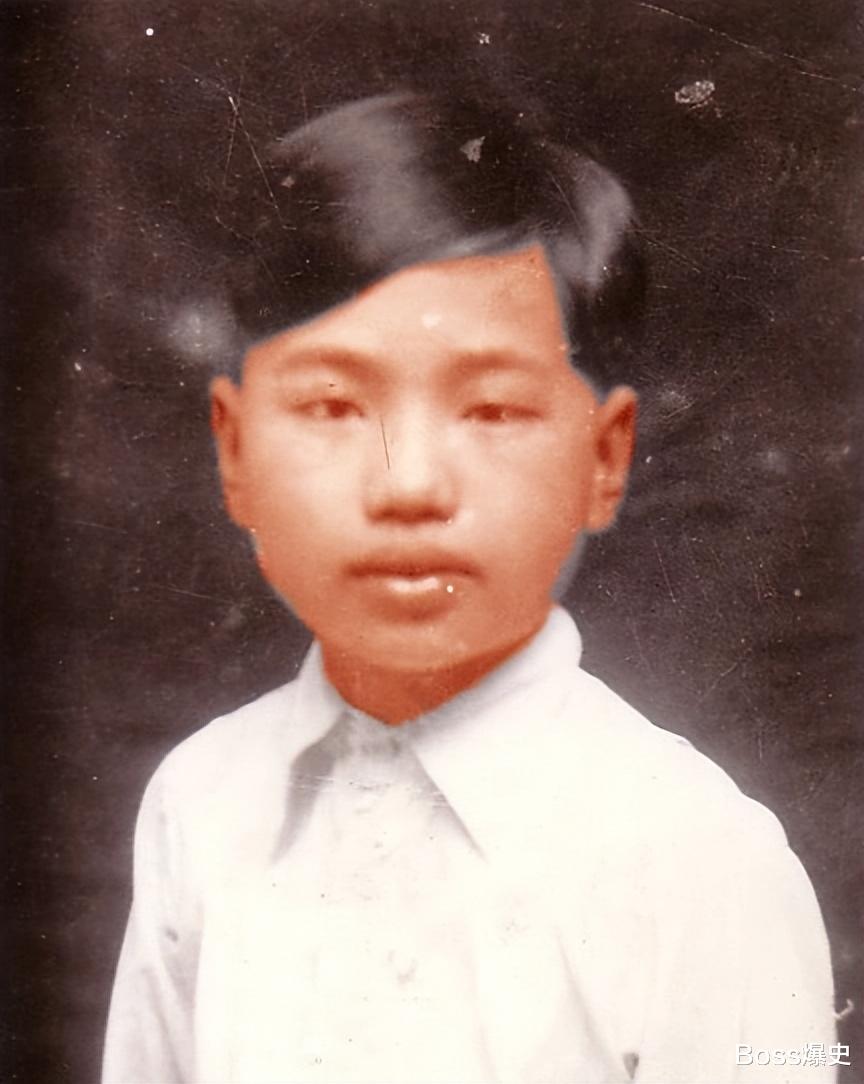

你敢相信吗?这个让西方核专家跪求技术的中国老人,竟是明朝状元的嫡系子孙!当所有人都以为他要继承家业做贵公子时,他却用一双手造出了震惊世界的核防护黑科技!

1926年生于北京的李德平,家学渊源可溯至明代。其七世祖李春芳为嘉靖二十六年状元,祖父李元宰系清末秀才,父亲李继侗更是我国植物生理学奠基人,1925年获耶鲁大学林学博士学位,后主持筹建内蒙古大学。在这样的书香门第中,少年李德平既承袭了深厚的文化底蕴,更在父亲"科学救国"的教诲中确立人生志向。

1937年卢沟桥事变后,11岁的李德平随家人南迁,辗转天津、长沙等地。在国立西南联合大学附中求学期间,他在防空警报声中坚持学习,这段经历让他深刻领悟:唯有掌握核心技术,才能守护国土安宁。

核能时代的破局者1948年从清华大学物理系毕业后,李德平留校任教。1950年,我国原子能科学事业的开拓者钱三强筹建近代物理研究所(中国原子能科学研究院前身),24岁的李德平成为首批科研骨干。当时我国核辐射探测领域完全空白,连基本的气体电离探测器都依赖进口。

面对西方技术封锁,李德平带领团队从基础理论研究突破。1953年,他在《物理学报》发表《卤素盖革计数管的研究》,系统阐明探测器的放电机制,这项成果被列入中科院首批重要科研成果目录。1956年,团队成功研制出我国首个卤素计数管,性能指标达到国际同期水平。

铸就核试验安全网1964年我国首颗原子弹试验进入关键阶段,38岁的李德平承担起最艰巨的现场辐射监测任务。他主持研制的车载式γ剂量率仪在爆后两小时即进入沾染区,采集的1024组数据为后续核试验安全标准建立提供了核心参数。这些数据后来被编入《核爆炸辐射防护手册》,至今仍是相关领域的重要参考。

在氢弹原理试验中,李德平创新提出"多道能谱分析法",成功解决混合辐射场剂量测定难题。这项技术使我国成为当时少数掌握核爆辐射场实时监测能力的国家,相关论文在1978年全国科学大会上获评"特别重大贡献奖"。

构建民生防护体系改革开放后,李德平将研究重心转向核电安全。1982年,他主持制定我国首部《核电站辐射防护规定》(GB 6249-86),创造性地提出"纵深防御"原则。该标准被国际原子能机构(IAEA)纳入《核安全标准丛书》,成为全球第三代核电站安全体系的重要理论基础。

在秦山核电站建设过程中,时年59岁的李德平亲自督导安全系统设计。他主导研发的"多级屏障监测网络",将事故工况下的辐射泄漏风险降低三个数量级。该技术体系在后续大亚湾、田湾等核电站建设中持续升级,为我国核电安全运行提供坚实保障。

全球核安全的中国智慧1986年切尔诺贝利事故后,李德平受邀参与IAEA应急响应专家委员会。他提出的"辐射云团追踪模型"被纳入《国际核事件分级表》(INES)修订方案,相关算法现已成为各国核应急的标配技术。1991年,65岁的李德平代表中国签署《核安全公约》,标志着我国辐射防护体系获得国际认可。

在人才培养方面,李德平亲手组建我国首个辐射防护本科专业,培养出4位院士、23位学科带头人。他主编的《辐射防护基础》教材,四十年来修订七版,仍是核工程专业的经典教科书。

功勋永驻星河李德平院士的贡献获得国家高度认可:1980年当选中国科学院学部委员(院士),1985年获国家科学技术进步奖特等奖,1999年荣获"两弹一星"功勋奖章。2019年,国际辐射防护协会(IRPA)将年度最高荣誉"伦琴奖"授予这位93岁的中国科学家,表彰他"为人类核能安全利用作出的历史性贡献"。

先生虽逝,风范长存。从北京正负电子对撞机到"华龙一号"核电机组,从玉树地震后的放射源搜寻到福岛核事故的跨境监测,李德平开创的辐射防护体系始终守护着国家核安全。正如他晚年接受采访时所言:"科学家最大的荣耀,就是让危险止步于实验室。"

注:图片来源于网络,如有侵权,请联系作者删除。