杨坤和“模仿者”的冲突,折射出娱乐生态的哪些问题?

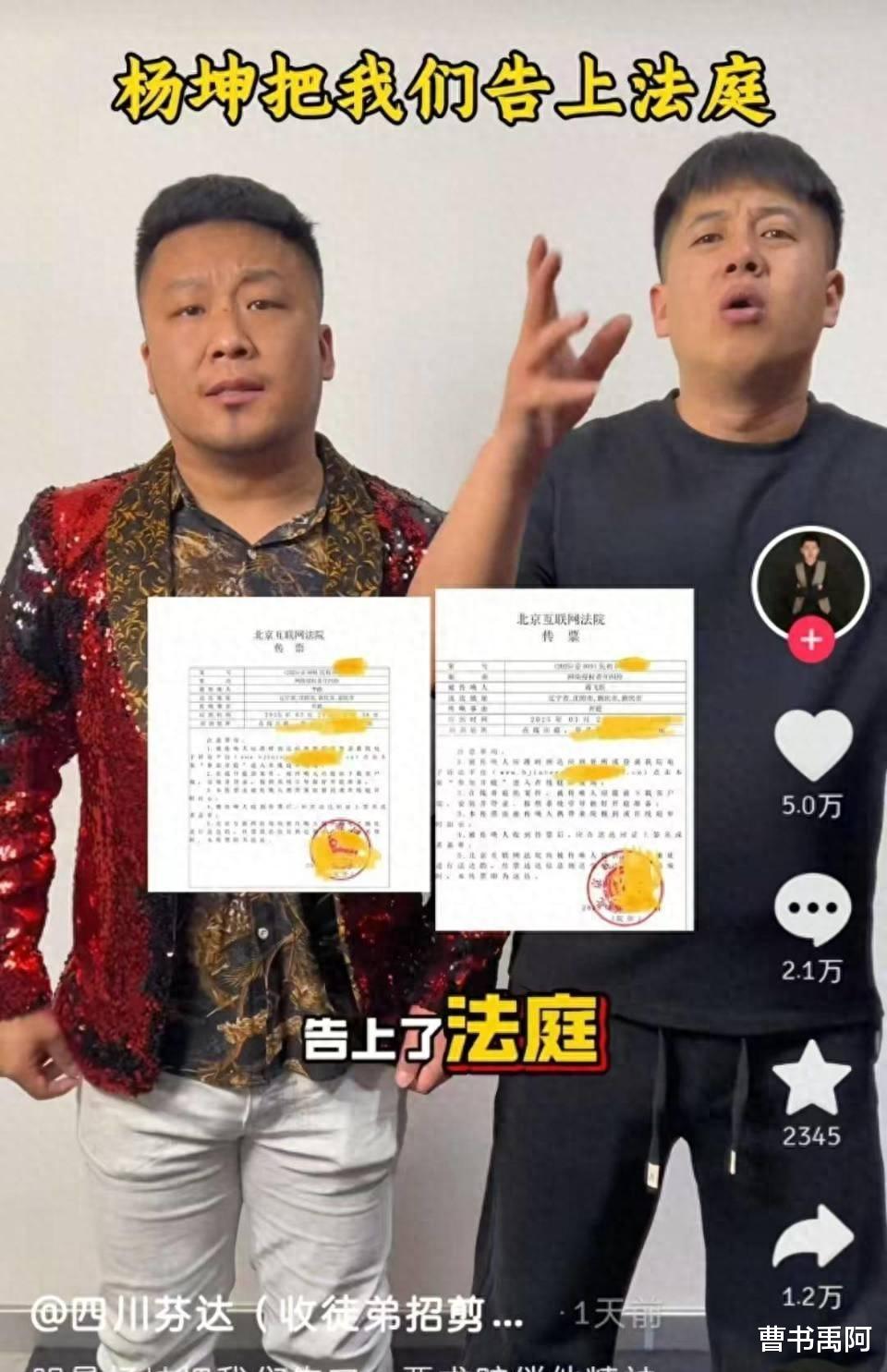

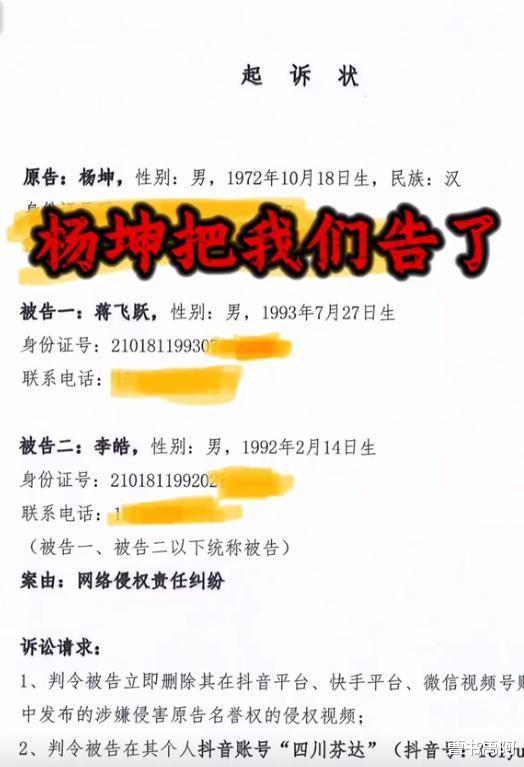

近年来,随着短视频平台的兴起,模仿秀成为了一个备受关注的娱乐形式。然而,一些模仿者在追求流量和关注的过程中,却游走在法律和道德的边缘,引发了一系列争议。歌手杨坤与模仿者“四川芬达”之间的纠纷,便是其中的一个典型案例。

“四川芬达”的模仿行为,并非简单的模仿,而是带有明显的“恶意”成分。他们不仅模仿了杨坤的音色、穿着,甚至还刻意模仿杨坤的一些有争议的言行,并以此来博取眼球。这种行为,已经超出了正常的模仿范畴,涉嫌对杨坤的形象和名誉造成损害。

杨坤选择拿起法律武器维护自己的权益,也并非“小题大做”。在信息传播速度极快的互联网时代,一个人的形象和名誉很容易被恶意歪曲和损害。对于公众人物而言,这种损害的影响尤为严重。“四川芬达”的模仿行为,不仅损害了杨坤的个人形象,也可能误导公众对杨坤的认知,甚至影响到杨坤的商业价值。

从法律层面来看,“四川芬达”的模仿行为可能涉嫌侵犯杨坤的姓名权、肖像权和名誉权。我国法律明确规定,公民享有姓名权、肖像权和名誉权,任何组织或者个人不得侵害。未经本人同意,不得以营利为目的使用公民的肖像。如果“四川芬达”的模仿行为被认定为侵权,他们将面临相应的法律责任。

从道德层面来看,“四川芬达”的模仿行为也值得商榷。模仿秀本身并没有错,但模仿者应该把握好尺度,避免对被模仿者造成伤害。以“恶意”模仿来博取眼球,不仅是对被模仿者的不尊重,也是对公众的误导。

这起事件也引发了人们对于娱乐生态的思考。在流量为王的时代,一些人为了追求关注和利益,不惜触碰法律和道德的底线。这种行为,不仅破坏了健康的网络环境,也损害了公众的利益。

平台方也应该承担起相应的责任。平台方应该加强对模仿秀内容的审核,对那些带有“恶意”成分的模仿行为进行及时处理,避免此类事件再次发生。

此外,公众也应该提高自身的辨别能力,不盲目追捧“恶意”模仿,理性看待娱乐内容。

杨坤与“四川芬达”的纠纷,不仅仅是一起简单的模仿秀争议,更反映出当前娱乐生态中存在的一些问题。我们期待相关各方能够共同努力,构建一个更加健康、有序的娱乐环境,让娱乐回归其本质,为公众带来真正的欢乐和价值。

这起事件也提醒我们,在互联网时代,每个人都应该更加注重自身的言行,避免对他人造成伤害。同时,我们也应该更加理性地看待娱乐内容,不盲目追捧,不恶意传播。只有这样,才能营造一个更加健康、和谐的网络环境。

最后,我们希望相关部门能够加强监管,完善相关法律法规,为净化网络环境提供更加有力的保障。

我们相信,随着社会各界的共同努力,未来的娱乐生态将会更加健康、有序,为公众带来更多优质的娱乐内容。

无所谓~