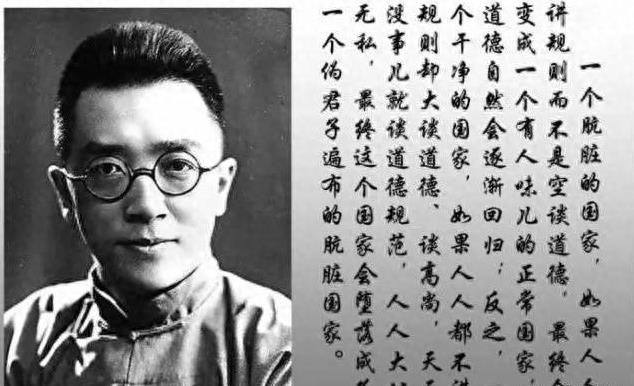

1949年新中国成立之际,许多知识分子面临去留的抉择。其中,白话文运动的倡导者、著名学者胡适选择了离开大陆,先赴美国,后至台湾。然而鲜为人知的是,自胡适离开大陆后,毛泽东曾多次通过各种渠道邀请他回国。从1949年到胡适1962年去世,毛泽东为何如此执着于让这位曾经的思想导师返回大陆?而胡适又为何坚决拒绝,宁愿客死他乡也不愿踏上故土?

毛泽东与胡适的交集要理解毛胡关系的复杂性,必须回溯到他们年轻时的往来。虽然胡适仅比毛泽东大两岁,但在思想地位上,青年毛泽东曾是胡适的追随者。1917年,当毛泽东还在湖南师范学校读书时,他就开始阅读胡适和陈独秀主编的《新青年》杂志。在接受美国记者埃德加·斯诺采访时,毛泽东坦言:"我非常敬佩胡适和陈独秀的文章,他们代替了被我抛弃的梁启超和康有为,一时成了我的楷模。"1918年,毛泽东进入北京大学图书馆工作后,常常利用空闲时间旁听胡适的课程。二人还曾有过面对面的交流,毛泽东向胡适请教过新文化运动的相关问题。在五四运动后,毛泽东回湖南前夕,还专门拜访了胡适,希望争取他支持湖南学生的斗争。

胡适对毛泽东初期的工作也给予了肯定。当他看到毛泽东在《湘江评论》上发表的《民众的大联合》一文时,曾在《每周评论》中给予高度评价:"《民众的大联合》一篇大文章,眼光很远大,议论也很痛快,确是现今一篇重要文字。"1920年,毛泽东在湖南创办"工读互助团"时,还专门向胡适请教办学宗旨和计划。同年,毛泽东领导的"驱张运动"成功后,立即致信胡适:"湘自张去,气象一新,教育界颇有蓬勃之象,将来有多点须借重先生。"

然而,随着时间推移,两人的思想道路逐渐分岔。毛泽东从自由主义知识分子转变为马克思主义信仰者,而胡适则始终坚持改良主义和实验主义,反对暴力革命,主张渐进改良。这种理念的根本差异,使得曾经志同道合的两人最终走向了政治对立面。对往日恩师的"感念旧好"令人意外的是,尽管政治立场迥异,毛泽东对胡适却始终保持特殊的情感。1949年5月,胡适离开大陆仅两个多月,毛泽东就通过胡适的老朋友陈垣在《人民日报》上发表公开信,委婉表达希望胡适回国的愿望。此后多年,毛泽东不断通过各种渠道向胡适发出邀请:1955年,毛泽东在宴请科学家钱学森时提到:"胡适提倡白话文,要给他记一功,但是现在还不行。"

1956年,在与全国知识分子代表会面时,毛泽东再次感叹:"胡适这个人真顽固,我们托人带信给他,劝他回来,也不知他到底贪恋什么……说实话,新文化运动它是有功的,不能一笔抹杀。应当实事求是。"随后,毛泽东和中共中央多次委托胡适的老友如周鲠生、陈源等人写信给胡适,动员他回大陆看看。著名记者曹聚仁也曾诚恳写信邀请胡适"最好回北京看看"。毛泽东对胡适的这种执着邀请,一方面源于对昔日思想导师的尊重,另一方面也是基于政治考量。如果能让白话文运动的领袖、自由主义阵营的代表人物回归大陆,无疑将对新中国的文化政策和国际形象产生积极影响。正如毛泽东曾对陈毅所说:"你进北平见了胡适,捉还是不捉?可叫他做个图书馆馆长!"

1946年的一封电报胡适与毛泽东关系中最为关键的一环,是1946年的那封电报。这封几百字的长电,道出了胡适对中国未来的期望和对毛泽东的劝诫。当时,胡适在美国参加联合国大会,听闻毛泽东通过傅斯年问候自己后,立即致电毛泽东:"润之先生:顷见报载傅孟真兄转达吾兄问候胡适之之语,感念旧好,不胜驰念。前夜与董必武兄深谈,弟恳切陈述鄙见,以为中共领袖诸公今日宜审察世界形势,爱惜中国前途,努力忘却过去,瞻望将来,痛下决心,放弃武力,准备为中国建立一个不靠武装的第二大政党。"

胡适在电报中以老师的口吻劝告毛泽东放弃武装斗争,并举英美两国和平政党轮替的例子,希望中共能够走和平发展道路。然而,由于当时毛泽东正在重庆与蒋介石进行和平谈判,这封电报虽然交到了毛泽东手中,但始终没有得到回复。直到1954年,胡适在为司徒雷登的书写序言时还提到:"那时候重庆的朋友打电报告诉我,说我的电报已经交给毛先生本人,我一直到今天还没有得到回音。"甚至在去世前一年(1961年),胡适看到报纸上引用了他的这封电报,还对秘书说这封电报好像没有留底稿。

这封未得回应的电报,成为胡适一生的遗憾,也成为他与毛泽东之间最后的隔空对话。胡适为何拒绝回国胡适为什么坚决拒绝毛泽东的多次邀请,甚至对一些老友的劝说避而不见?一方面,胡适始终坚持自由主义理念,与马列主义存在根本性差异。他一生信奉改良主义和实验主义,主张在渐进的改良中实现国家的和平与发展,与中共的革命路线格格不入。

另一方面,胡适对新中国的政治环境缺乏信任。当有地下党员向他转达"可以担任北大校长并兼任北京图书馆馆长,专心搞学问"的条件时,胡适只是笑了笑,反问道:"人家,信我吗?"这句反问揭示了他对能否在新中国体制下自由从事学术工作的深刻疑虑。此外,胡适作为国民党政府的驻美大使,与国民党有着密切的政治联系。1948年底,他选择登上蒋介石的专机前往南京,1949年4月又只身前往美国,1958年才回到台湾。这一选择使他在政治立场上已难以回归大陆。

胡适对曹聚仁信件的反应也颇具深意。曹聚仁诚心诚意邀请他回北京,胡适不但没有回信,还在日记中写道:"收到妄人曹聚仁的信一封,这人往往说胡适之是他的朋友,又往往自称章太炎是他的老师,其实我没有见过此人。"这种刻意撇清关系的态度,反映了胡适对大陆方面邀请的警惕与抵触。两条道路的选择毛泽东与胡适的关系,折射出中国近现代史上两条不同道路的选择。毛泽东选择了马克思主义的革命道路,通过武装斗争建立新中国;而胡适则坚持西方式的自由主义改良道路,主张在现有制度框架内渐进改革。这两条道路的分歧,不仅是个人选择的差异,也是那个时代中国知识分子面临的重大抉择。

1962年,胡适在台湾因突发心脏病去世。蒋介石亲自撰写挽联称他是"新文化中旧道德的楷模,旧伦理中新思想的师表"。而毛泽东则在胡适生前就曾说过:"等到21世纪,那时候,替他恢复名誉吧!"毛泽东这句话饱含深意。尽管政治立场不同,他依然承认胡适在中国近代文化史上的重要地位,认为历史终将公正评价胡适的贡献。

毛泽东与胡适的这段历史,给我们的启示是:在重大历史转折时期,个人选择往往受到理念信仰的深刻影响,而这些选择又会反过来影响历史的进程。同时,即使是政治对立面,也可以保持对彼此价值的认可和人格的尊重。当今世界正处于百年未有之大变局,回顾毛胡关系这段历史,或许能让我们以更加开阔的视野和包容的心态,看待不同思想流派之间的碰撞与融合,从而更好地理解中国道路的历史选择与未来走向。

倭寇鬼子好基友胡适之

最早的矮大紧