1856年,太平天国爆发了天京事变,这一事件成为这场运动的转折点,标志着太平天国运动由蓬勃发展走向了失败的轨道。长期以来,关于萧朝贵与冯云山早逝是否是天京事变的直接导火索,学术界争论不休。本文试图探讨,如果萧朝贵和冯云山未曾牺牲,太平天国是否能够避免这一致命的内部动荡。

冯云山与萧朝贵的过早离世无疑让太平天国的权力格局发生了巨大变化。冯云山早期创建了紫金山基地,设立了太平天国的礼仪和政治制度,显示出他在太平天国初期的重要地位。然而,当冯云山在1852年战死,太平天国失去了一个重要的协调者,洪秀全与其他首义者之间也失去了一个关键的纽带。

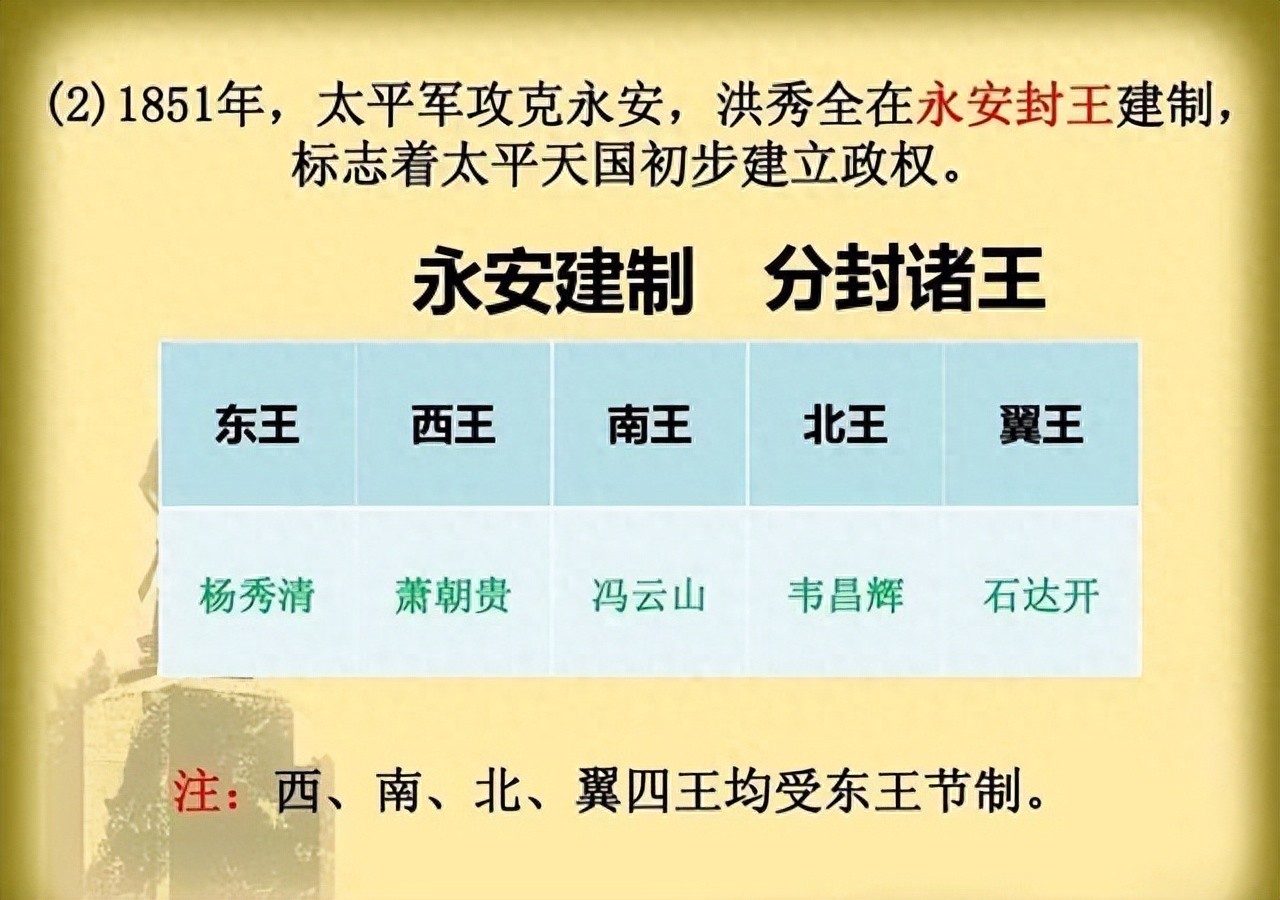

萧朝贵的情况相似,他与杨秀清在太平天国的宗教和军事实务上几乎是并驾齐驱的存在。虽然名义上杨秀清的地位略高,但实际工作中两人常常联名处理政务,具有无视上下之尊的绝对权威。萧朝贵有军事实力和“天兄代言”这样的“核武器”,也是杨秀清最主要的制衡者。然而,萧朝贵的不幸战死使得杨秀清独握大权,成为事实上的最大实权人。

萧朝贵的牺牲带来了权力的不平衡。这种权力失衡使得杨秀清得以大权独揽,而重大的军政决策也因此更为集中。杨秀清被委以高度统一的指挥权,从而在两三个月内取得了破武昌、取金陵等军事胜利。历史证明,当时太平天国急需一个强有力的军事领袖来集中力量打仗,而权力的高度集中在某种程度上促成了这些军事胜利。

然而,长期来看,这种权力失衡却也埋下了内讧的种子。萧朝贵之后,太平天国内部的地位争夺与不和加剧。首义诸王只剩下韦昌辉和石达开两人,而二人的资历和地位都难以与杨秀清抗衡。韦昌辉选择依附杨秀清,石达开虽然与杨秀清关系较紧密,但也因杨秀清的独断专行产生了不满。这种复杂关系进一步加剧了权力斗争,导致天京事变成为必然。

虽然冯云山拥有极高的威望和个人魅力,并且他在太平天国初期的协调作用显著,但他最终未能幸免于内斗,甚至在杨秀清和萧朝贵之争中被逐步边缘化。太平天国的内哄早在紫金山时期就已初显端倪,杨秀清和萧朝贵相互争斗,利用宗教权威压制对方,甚至让冯云山与洪秀全离开军政中心。这一早期的内部冲突暗示了太平天国内部不稳定的本质。

究其根本,太平天国的内讧不仅仅因个人的争权夺利,更深层次的原因在于其本身的“二元结构”。洪秀全作为宗教领袖,掌握象征意义上的权威,而实际军政事务则由军师们负责。这样的权力分配自然营造了一个潜在矛盾的局面,因为实际领导军事决策需要高度的集中与统一,而权力的集中又必然导致与宗教结构的冲突。

事实上,当战争陷入胶着状态时,一个强有力的军事领导权是必要的,这样的权力集中不可避免会引起宗教领袖洪秀全的不安和抵触。无论是冯云山的协调作用,还是萧朝贵的军事实力,都无法彻底解决这个根本的结构性问题。太平天国内部的争斗和权力斗争最终以天京事变为结局,令人惋惜。

今日头条上的许多讨论往往把焦点放在萧朝贵和冯云山的牺牲上,认为如果这两人不死,或许能维持太平天国内部的稳定。然而,必须看到,令人遗憾的是,即便他们健在,也难以避免太平天国内部的矛盾激化。历史上的太平天国内讧早已料定,一方面是内争,另一方面是“二元结构”的必然冲突。太平天国能否避开内讧,不在乎个人的权术,而在于其无法根治的权力结构性矛盾。

回顾历史,萧朝贵和冯云山的牺牲确实加剧了太平天国的内讧,但并非根本原因。太平天国在其崛起和失败的过程中,权力结构的二元对立、内斗的历史根基以及急于求成的军事策略共同注定了它的失败。作为后人,我们可以从中学到不少重要教训。