【温馨提示】喜欢您就点个关注!感谢您的阅读!本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源及截图,请知悉。

在欧洲巴尔干半岛的西部,有一个面积不足3万平方公里的国家——阿尔巴尼亚。

它曾因地理位置优越而成为大国博弈的焦点,也曾因资源丰富被寄予发展厚望,但如今却以“欧洲最穷国”的身份被反复提及。

这个国家在苏联和中国先后长达数十年的援助下,不仅未能实现经济腾飞,反而深陷贫困泥潭。

其发展历程如同一面镜子,折射出依赖外部援助的困境,也警示着国际社会:没有内生动力支撑的发展,终将是一场空。

历史烙印:从殖民阴影到“寄生”心态阿尔巴尼亚的困境可追溯至其历史根源。

在奥斯曼帝国长达五个世纪的统治中,阿尔巴尼亚始终未能形成统一的民族认同。

1912年独立后,其主权又频繁遭受意大利、德国等强权干涉。

二战期间,意大利的殖民统治虽短暂改善了基础设施,却让阿尔巴尼亚形成了“依附强者生存”的惯性思维。

这种心态在战后演变为主动“寄生”:1946年阿尔巴尼亚人民共和国成立后,它迅速向南斯拉夫靠拢,接受全方位援助,从粮食、贷款到学生文具均由南斯拉夫包揽。依附关系并不稳固。

1948年苏南关系破裂后,阿尔巴尼亚转而投靠苏联,通过歌颂斯大林换取15年的巨额援助。

苏联帮助其建设工业体系,甚至修建了全国唯一一条45公里长的高速公路。

但阿尔巴尼亚并未借此机会培育自主产业,而是将苏联的援助视为理所应当。

当赫鲁晓夫上台后,阿尔巴尼亚因反对苏联的“去斯大林化”政策与之决裂,转而向中国寻求支持。

中阿蜜月:输血式援助与错位的期待20世纪60年代,中苏关系恶化,阿尔巴尼亚抓住机会向中国示好。

作为回报,中国在自身经济困难时期仍向阿尔巴尼亚提供了长达20年的援助,包括:

经济援助:30多亿元人民币的无息贷款、6亿元物资(粮食、设备等),以及冶金、石化等工业项目支持。

军事援助:15亿元的军事项目援助,包括军舰、军工厂和军用机场建设。

基础设施:中国投资扩建地拉那国际机场,修建通往马其顿的公路,并收购其油田以提升能源产能。

阿尔巴尼亚对中国的支持曾让两国关系达到顶峰。

1971年,阿尔巴尼亚联合其他国家推动中国恢复联合国合法席位,成为国际外交史上的重要合作案例。

蜜月背后隐藏着裂痕:阿尔巴尼亚将援助视为“兄长义务”,甚至提出“中国有的,我们也要有”的要求。

中国援助的纺织厂被用来生产滞销布料,优质钢材被随意浪费,援助资金则大量流入官员私囊。

这种“理所应当”的态度,最终导致两国关系在1979年彻底破裂。

困局根源:制度缺陷与自我沉沦阿尔巴尼亚的贫困并非偶然,而是多重结构性顽疾叠加的结果。

从苏联长达15年的工业扶持,到中国跨越20年的全方位援助,这个国家始终未能突破“输血式发展”的怪圈。

其根源既在于外部援助的错位依赖,更在于内部制度缺陷与社会沉沦的恶性循环。

寄生心态:援助依赖消解自主动力

阿尔巴尼亚的“寄生”逻辑贯穿其发展史。

自1946年建国以来,该国始终将外部援助视为生存的“氧气”,而非发展的跳板。

苏联援助时期,阿尔巴尼亚以歌颂斯大林换取工业项目支持;中国援助时期,则以意识形态盟友身份索要巨额物资。

这种“理所应当”的心态在霍查政府时期达到顶峰:“中国有的,我们也要有”成为索取援助的公开理由。

典型案例:

中国援助的冶金厂采用世界领先的湿法冶金技术,但阿方既未培养本土技术团队,也未将技术转化为产业优势。

苏联援建的45公里高速公路,至今仍是全国唯一的高速通道,后续维护资金仍需依赖欧盟贷款。

这种依赖心理导致阿尔巴尼亚从未建立自主经济体系。

根据世界银行数据,其研发投入仅占GDP的0.2%,远低于欧盟平均水平的2.1%。

当外部援助中断时,国家立刻陷入瘫痪——1992年金融危机中,政府因无力偿还民众集资款而引发全国暴动,正是这种脆弱性的集中爆发。

经济结构畸形:单一化陷阱与产业空心化阿尔巴尼亚的经济结构长期锁定在低附加值领域。

农业占GDP的20%,但生产效率仅为欧盟平均水平的30%;旅游业贡献了28%的外汇收入,却因季节性和地缘风险波动剧烈。

苏联援建的工业体系因技术停滞沦为废墟,中国帮助建立的石化、冶金项目也因管理混乱未能持续盈利。

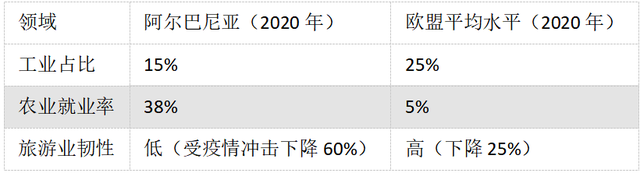

数据对比:

经济单一化导致抗风险能力极弱。

2020年新冠疫情暴发后,旅游业收入腰斩,农业因国际粮价波动陷入滞销,政府不得不举债55亿美元维持运转。

更严峻的是,产业空心化加剧人才外流——约46%的大学毕业生选择赴德国、意大利务工,本土创新土壤日益贫瘠。

腐败黑洞:援助资金与公共资源的系统性流失

腐败是吞噬阿尔巴尼亚发展成果的最大黑洞。

从苏联时代的计划分配到中国援助时期的项目管理,权力寻租贯穿始终。

霍查家族及其亲信垄断援助资源,将本应用于基建、教育的资金转化为私人财富。

触目惊心的案例:

中国援助的6亿元物资中,30%的钢材被用于建造官员别墅,而非规划的桥梁、工厂。

1997年“金字塔骗局”事件:政府以年息50%的高回报诱骗民众投资,最终卷走15亿美元,引发全国性武装冲突。

世界银行发布的2020年全球治理指数显示,阿尔巴尼亚的腐败控制得分仅为35分(满分100),在欧盟候选国中垫底。

系统性腐败导致市场规则扭曲——世界银行《营商环境报告》指出,在阿开办企业平均需经历12道审批程序,耗时是欧盟国家的3倍。

阿尔巴尼亚的政治经济制度始终在极端集权与盲目自由化之间摇摆。

霍查时代全盘照搬斯大林模式,实行高度集中的计划经济,导致资源配置严重失效。

例如,中国援建的纺织厂因政府指令生产滞销布料,最终被迫以亏损价返销中国。

1991年转向西化改革后,问题并未缓解:

政治领域:多党制催生频繁的政府更迭,过去10年更换了7届内阁,最短命的执政联盟仅维持73天。

经济领域:激进私有化导致国有资产被寡头瓜分,70%的矿产开采权落入意大利、希腊公司之手。

这种“夹生饭”式改革使阿尔巴尼亚陷入制度真空。

欧盟在2022年入盟评估报告中尖锐指出:“司法独立性排名欧洲倒数第三,政府采购透明度不足,无法满足成员国标准。”

基础设施塌陷:现代化进程的“断头路”基础设施落后是制约阿尔巴尼亚发展的物理枷锁。

全国铁路总长447公里,且一半路段时速不足40公里;电力缺口高达30%,工厂常年因断电停工。

讽刺的是,其少数现代化设施——如地拉那国际机场、发罗拉水电站——仍是苏联和中国的援助遗产。

关键领域对比:

落后的基建推高了经济运行成本。

世界经济论坛测算,阿尔巴尼亚物流成本占GDP的22%,比邻国黑山高出7个百分点。

首都地拉那到港口城市都拉斯的货物运输需耗时8小时,而同等距离在德国仅需2小时。

社会失序:青年流失与价值观崩塌

长期贫困催生了社会价值观的扭曲。年轻人将“逃离阿尔巴尼亚”视为人生目标,35岁以下人口流失率超过40%。

留在国内的群体中,约15%参与走私、人口贩卖等非法活动。

欧盟刑警组织报告显示,阿尔巴尼亚黑手党控制着欧洲70%的可卡因运输网络。

教育体系崩塌加剧了这一趋势:

公立学校教师月薪仅300欧元,导致40%的师资岗位空缺。

高等教育经费被压缩至GDP的1.2%,理工科学生占比不足10%。

“我们就像无根的一代。”23岁的阿尔巴尼亚青年艾尔文在采访中坦言,“老一辈等待外国援助,我们等待出国签证,没人相信这个国家会变好。”

援助的双刃剑效应阿尔巴尼亚的案例为国际社会提供了深刻教训:

援助需与内生改革结合

外部资金和技术只能缓解短期困境,若缺乏制度改革和自主创新,援助反而会助长依赖心理。

韩国、新加坡等国的成功证明,唯有将外援转化为内生动力,才能实现可持续发展。

治理能力决定发展上限

腐败、低效的行政体系会吞噬一切发展成果。

阿尔巴尼亚若不能建立透明、问责的治理机制,即使获得更多援助,也难逃“资源诅咒”。

地缘投机不可持续

依附强权虽能带来短暂利益,却会牺牲国家主权和长远信誉。

阿尔巴尼亚的“站队外交”使其沦为大国博弈的棋子,而非独立自主的参与者。

结语:阿尔巴尼亚的70年援助史,是一部“扶不起的阿斗”的警示录。它提醒所有发展中国家:没有哪个国家能靠“乞讨”走向繁荣。

当前,阿尔巴尼亚正试图通过加入欧盟寻找新出路,但若不能根治寄生心态、腐败痼疾和制度缺陷,历史或将再次重演。

正如中国古语所言:“授人以鱼不如授人以渔。”唯有将外部支持转化为自我革新的勇气,阿尔巴尼亚才能真正走出困局,书写属于自己的发展篇章。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如果涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改