前言:

黄平的人生轨迹就像一部充满惊涛骇浪的传奇剧。

他出身于湖北汉口家庭,虽家境复杂却有着一颗追求进步的心。

他在二哥的影响下,一路从英语学习到进入革命的浪潮。

他凭借自身的努力和机遇,得以到苏联学习,接触到马列思想后毅然加入中国共产党,仿佛一颗新星在革命的天空中升起。

从早期革命者到变节者:黄平的戏剧性转变

命运的转折来得猝不及防。

曾经那个积极投身革命,参与众多重要活动的黄平,在1932年被捕后发生了惊人的转变。

他从一个坚定的革命者瞬间沦为变节者。

在狱中,他先是试图自杀,而后竟主动供出重要信息,这种行为与他之前的革命形象形成了巨大的冲突。

他写了“自首书”后重获自由,彻底脱离革命事业。

这一转变犹如一道裂痕,将他的人生劈成了截然不同的两半。

他的变节行为背后到底隐藏着怎样的挣扎与恐惧?是严刑拷打还是内心的懦弱?他这样戏剧性的转变,又会给当时的革命局势带来怎样的影响?

黄平的革命贡献与特殊地位

黄平,在革命的舞台上曾是一颗耀眼的星,他的贡献在革命历程中留下了浓墨重彩的一笔。

就像一场宏大的交响乐中不可或缺的高音部,他在多个关键节点发挥着重要作用。

先看他在国共合作期间的表现。

他以个人身份加入国民党,成为国民党驻港特派员,在香港这片特殊的土地上,他就像一个勇猛的开拓者,大力地开展工人运动。那时候的香港,局势复杂,各方势力交织,黄平却能在这重重迷雾中找准方向,点燃工人运动的火焰。

“五卅”运动爆发后,他又按照组织指示,积极参与组织省港大罢工,这一罢工如同一记重锤,狠狠打击了帝国主义的嚣张气焰。

他像一个技艺高超的棋手,在复杂的局势下,精准地落子布局。

中共第四次全国代表大会召开,他以代表身份列席会议,会后又马不停蹄地回到香港继续开展工运工作。

广州起义期间,他更是扮演了举足轻重的角色。

广州苏维埃政府成立时,他被任命为人民内务委员,在起义的烽火中,他承担着重大的责任。

尤其是在张太雷牺牲后,起义军陷入连连失利的困境,他召集人员商讨退却计划,成为党的总指挥机关的实际负责人,在那个生死存亡的时刻,他就是众人的主心骨。

他还被推选为中共六大代表,远赴莫斯科参加会议。

在那里,他担任大会副秘书长,并且在选举中央委员时被列入预选名单。

在共产国际召开的座谈会上,他也能登台发言。

回国后,又被递补为中共中央委员,担任临时中央政治局委员负责交通工作。

他的履历如此辉煌,地位如此特殊。

可就是这样一位有着众多贡献、占据特殊地位的人物,后来却走向了变节的道路。

这就像是一场精心搭建的大厦突然出现了巨大的裂缝,让人不禁疑惑,到底是什么让他从一个革命的功臣变成了叛徒?他之前的那些辉煌成就,难道都不能支撑他坚守革命信念吗?

重新现身与组织的处理方式

上海解放之后,黄平就像一个从黑暗角落突然冒出来的幽灵,出现在上海市政府。

他来主动报告自己变节的经过,这一举动就像是平静湖面上突然投下的一颗巨石,激起层层涟漪。

他曾经背叛革命,脱离组织,如今却又主动现身,这背后的心思如同一个复杂的迷宫。

组织面临着一个棘手的难题。

黄平毕竟是曾经的变节者,他的行为给革命带来过伤害。

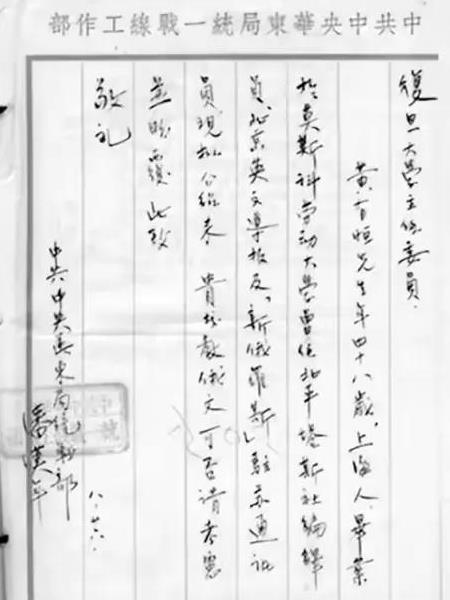

组织并没有简单粗暴地对待他。经过三个月的审查,上海市政府做出了一个令人意想不到的决定。

他们根据当时的政策和市委建议,安排黄平到复旦大学担任外语系教授。

这就好比是本来应该被打入冷宫的罪人,却被给予了一个看似不错的归宿。

这一决定无疑是充满争议的。

从一方面看,黄平曾经的变节行为是不可忽视的污点。

他的背叛可能让很多同志陷入危险,他的自首行为也违背了革命的忠诚原则。

在那个革命需要坚定信念和钢铁意志的年代,他的行为似乎应该受到更严厉的惩处。

从另一方面看,组织的这种处理方式也有其深意。

也许是考虑到他早期的革命贡献,或者是出于对他主动报告行为的一种认可,又或许是想要给予他一个改过自新的机会。

这种看似矛盾的处理方式,就像一个难解的谜题。

这一处理方式引发了很多疑问。组织这样做是否会引起其他同志的不满?对于后来的革命者又会有怎样的影响?这种宽容背后的界限在哪里?黄平进入复旦大学后,他将如何面对那些可能知道他过去的人?

黄平的自我剖析与信仰坚守

黄平在去世前一年,用文字回顾自己的一生,写下了回忆录。

在全书的结尾处,他写下了那句令人深思的话:“我这一生‘羞答错事十有九’,唯一没错的那件事就是信仰共产主义。”

这就像是在满是污点的画卷上,突然出现了一抹纯净的色彩。

他曾经变节,做出了背叛革命的行为,这与他声称的信仰共产主义形成了强烈的冲突。

一个有着信仰的人,为何会在关键时候背叛同志、背离革命道路呢?这就如同一个谜题,让人摸不着头脑。

是他对信仰的理解出现了偏差,还是在困境中信仰没能支撑他坚守底线?他的这一说法引发了诸多思考。

结语:

他的这种自我剖析,像是一种最后的挣扎,试图在自己满是瑕疵的人生中找到一丝慰藉。