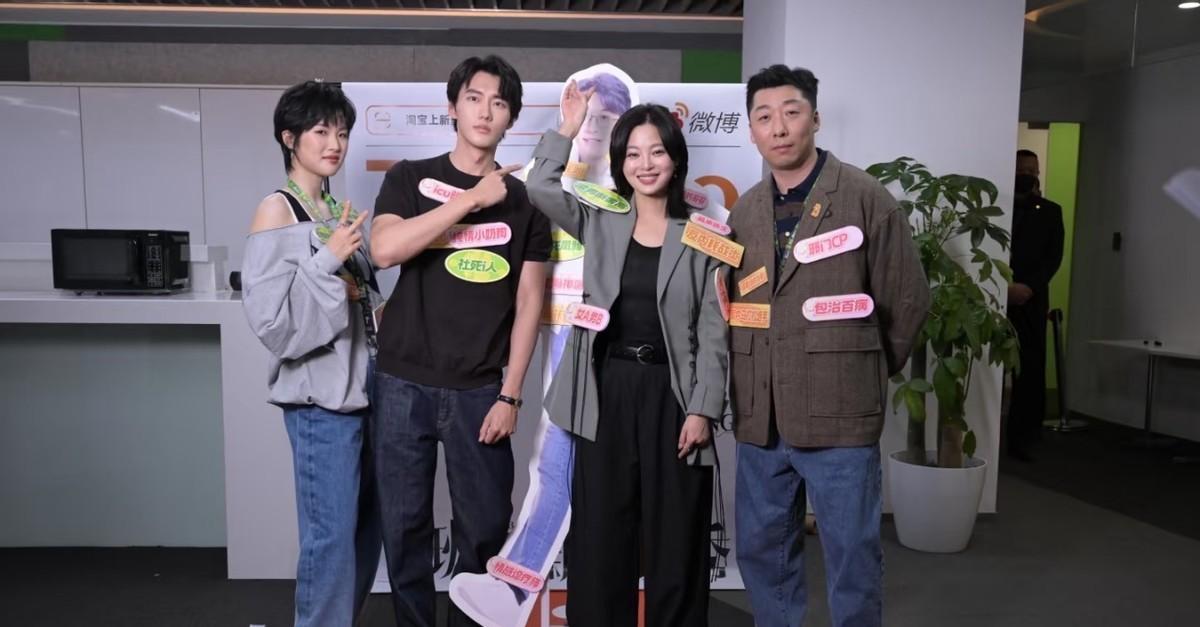

2023年夏夜的北京798艺术区,一群举着"安娜加油"灯牌的年轻女孩在《仁心俱乐部》路演现场格外引人注目。人群中那个身着白色斜肩卫衣的短发女孩,正是三年前被全网群嘲"资本公主"的姚安娜。这个充满戏剧性的场景,像极了一部现实版"逆袭爽剧"的完美开场。

还记得2021年那个充满争议的出道纪录片吗?彼时的姚安娜在镜头前说出"为什么大家喜欢姐姐不喜欢我"时,社交平台瞬间掀起舆论海啸。根据清博舆情监测数据,相关话题在48小时内累积讨论量突破2.3亿次,负面评价占比高达67%。但谁又能想到,三年后的今天,这位"华为二公主"在豆瓣新剧评分中斩获7.9分,成为年度黑马剧集?

这种跨越式的蜕变,恰似生物学中的"全变态发育"现象。就像蝴蝶幼虫需要经历痛苦的蛹化阶段,姚安娜的成长轨迹印证了社会心理学家卡罗尔·德韦克提出的"成长型思维"理论——当个体将外界压力转化为自我完善的动力时,就能突破原生身份的桎梏。在《仁心俱乐部》拍摄现场,她坚持每天提前两小时到场观摩老戏骨表演,这种"笨功夫"最终凝结成荧幕上那个眼神坚毅的急诊科医生形象。

在流量经济的显微镜下,"名媛"这个标签就像双面胶,既能带来聚光灯,也会粘住成长的翅膀。姚安娜的特别之处在于,她选择用手术刀般的精准度解剖这个标签。2023年新浪扫楼活动中,她坦然回应网友质疑:"我知道你们在等什么,等我说'其实我很努力',但事实是每个行业top10%的人都必须努力。"这番清醒认知,让#姚安娜人间真实#话题迅速登顶热搜。

这种现象级转变背后,折射出Z世代独特的身份建构策略。根据麦肯锡《2023中国消费者报告》,95后群体中63%的人认为"多重身份切换"是生存必备技能。姚安娜的成长剧本恰好印证了这个趋势——哈佛计算机学霸、芭蕾舞者、唱跳偶像、影视新人这些看似矛盾的身份标签,在她身上形成了奇妙的化学反应。就像她在接受《时尚COSMO》专访时说的:"每个身份都是棱镜的一面,组合起来才是完整的我。"

这种身份重构实验正在引发连锁反应。王诗龄以Parsons设计学院新锐设计师身份亮相伦敦时装周,BLACKPINK成员朴彩英跨界推出个人艺术展,越来越多"星二代"开始探索多维发展路径。社会学家项飙将其称为"后现代身份拼贴现象"——当个体突破单一社会角色约束时,就能创造出更具生命力的个人IP。

在注意力经济时代,姚安娜团队的运营策略堪称教科书级别的"危机公关"。面对出道初期的口碑崩塌,他们没有选择常规的控评洗白,而是制定了一套"沉默生长"计划:减少热搜投放,暂停综艺邀约,专注打磨《仁心俱乐部》这个作品。这种反流量逻辑的操作,反而在剧集播出后形成强大的口碑反哺效应。

数据不会说谎。飞瓜数据显示,《仁心俱乐部》播出期间,姚安娜个人账号新增粉丝中25-34岁职场女性占比达到47%,远高于同期同类剧集主演的受众结构。这种用户画像的质变,印证了传播学中的"逆火效应"理论——当信息接收者主动发现认知偏差时,会产生更强烈的态度转变。就像某位网友在剧评区留言:"本来是来看笑话的,结果被急诊室那场哭戏整破防了。"

这种转型策略的底层逻辑,暗合管理学家赫茨伯格的双因素理论。在娱乐圈这个特殊职场,流量曝光只是"保健因素",真正能带来满足感的"激励因素"永远是专业能力。姚安娜的成长轨迹给行业带来重要启示:当艺人选择与流量保持安全距离时,反而能获得更持久的职业生命力。就像她在杀青宴上说的:"演员最性感的器官不是脸蛋,是能让观众相信故事的那份真诚。"

结语:破茧时刻的社会学隐喻站在2024年的时间节点回望,姚安娜现象早已超越娱乐圈八卦的范畴,成为观察当代中国青年成长的绝佳样本。她的蜕变之路像一面多棱镜,折射出Z世代突破阶层固化、重构社会身份的时代命题。当我们在讨论"华为二公主"时,本质上是在探讨每个年轻人都要面对的课题——如何在与原生标签的博弈中,找到自我实现的平衡点。

心理学教授乔丹·彼得森在《意义的追寻》中指出:"真正的成长始于对既有叙事框架的突破。"姚安娜用三年时间完成的这场"社会实验",恰为这句话写下生动注脚。当剧终字幕升起时,那个曾经困在公主城堡里的女孩,终于走出舆论的迷雾森林,在专业主义的道路上渐行渐远。这或许就是最好的结局——没有爽文女主的光环加持,只有躬身入局的笨拙坚持。

此刻的你是否也在寻找属于自己的破茧时刻?当社会给你贴上各种标签时,是选择在既定框架里躺平,还是勇敢打破认知茧房?欢迎在评论区分享你的蜕变故事。毕竟,在这个万物皆可重定义的时代,每个人的成长都是一部待写的逆袭史诗。