2025年4月16日,中国商飞最新出产的一架蓝白相间涂装的C919飞机(临时注册号B-002S,MSN编号00024)再次从上海浦东机场的5号跑道起飞,在东海和江苏启东空域进行了4个多小时的测试后,顺利完成了第6次验证飞行。

关注国产大飞机的网友们发现,这架属于南航的第四架C919从3月7日首飞至今已一月有余,打破了前几架C919从首飞到交付不超过15天的节奏。交付周期的延长,被一些人解读为关税战的连锁反应,而事实的真相远比表象更复杂——这是一场精心设计的产业突围战,是中国大飞机在全球化博弈中必经的淬火历程。同时,这场“减速”本质上是全球化供应链解构与重构双重浪潮下的必然阵痛。

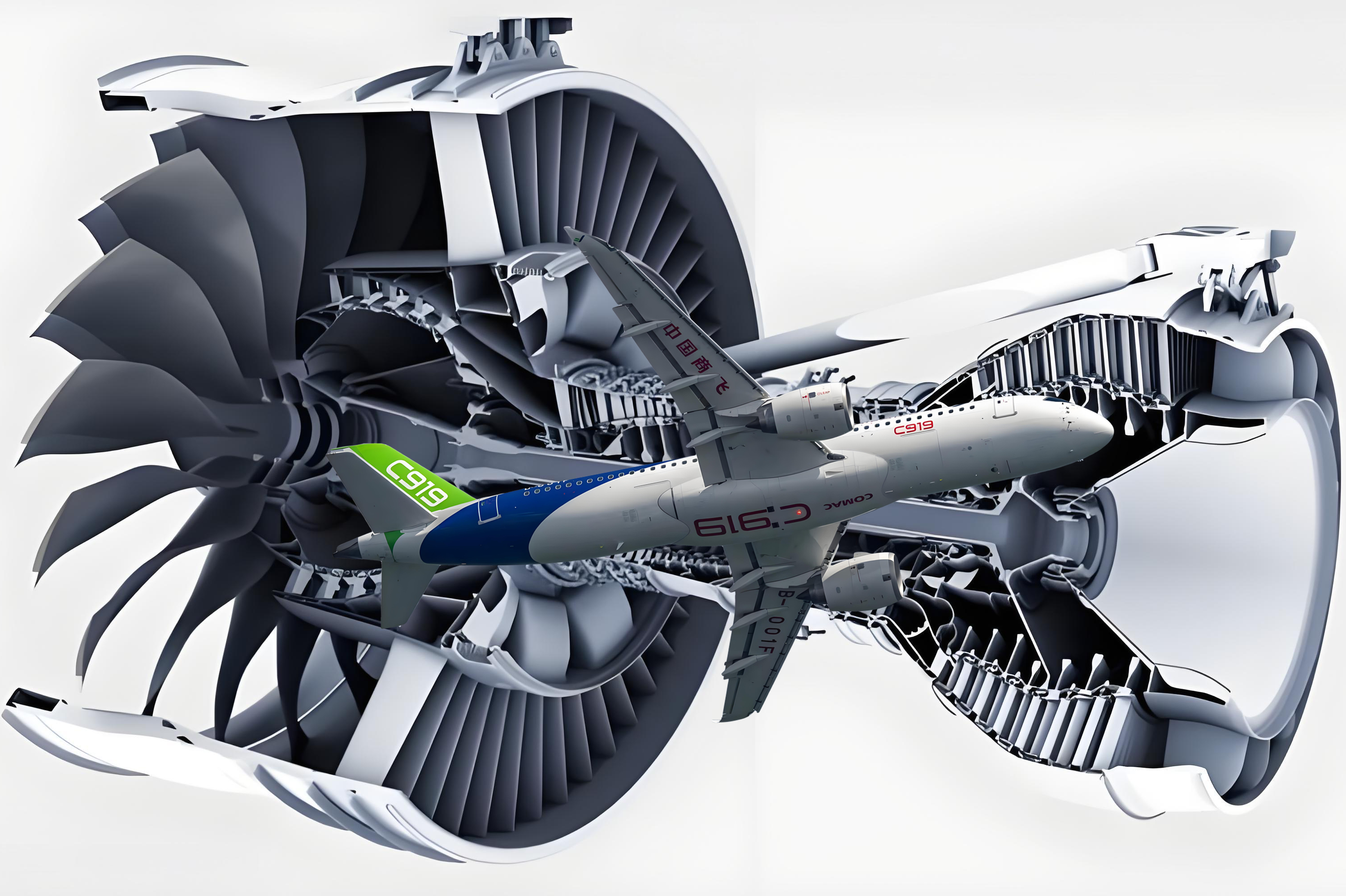

诚然,中美关税战的阴云确实对C919产生了一定影响,并加剧了供应链压力,但真正推动交付节奏变化的,是国产化率从2018年的50%向2025年60%以上的艰难却坚定的进一步攀升。这一攀升之路布满荆棘,每一个百分点的增长,都凝聚着无数科研人员、产业工人的心血与智慧,以及整个产业链上下游企业的协同奋进。

但这场供应链调整与重构绝非简单的国产替代,而是一场精密的航空产业链升级:在陕西阎良的航空城,某一级供应商的车间里,工程师们正将国产钛合金起落架与德国的作动器进行精密对接。这种“中西混搭”的生产场景,揭示了C919交付放缓的深层逻辑。

它并非是对进口部件的依赖难舍,而是在现有条件下,寻求国产与进口部件的最佳融合,以实现飞机性能的最优化,同时也是为国产部件逐步走向成熟争取宝贵时间,是在权衡当下与未来发展中的一种战略选择。

画面一转,在阎良试飞基地,工程师们正用国产铝锂合金替代进口材料,这种第三代合金的熔铸技术突破,让机身减重15%的同时,也打破了美国高科技航空铝材的技术垄断。正如中铝工程师所言:"关税战不过是倒逼国产化的加速器。"

上面的几个场景,不过是大飞机产业链宏大变革中的冰山一角。事实上,仅仅在陕西就有一级供应商15家,二、三级供应商有500多家,包括航空制动器、起落架、部分机载设备等产业链供应链都在陕西。这些企业如同紧密咬合的齿轮,共同推动着C919国产化的进程。

技术博弈的棋局:铝锂合金蒙皮、飞控系统的伺服阀、航电系统的底层架构,这些曾被国际巨头垄断的核心部件,正在经历从“联合设计”到“自主攻关”的转变。中国铝业突破的2XX系合金,强度与韧性指标达到国际先进水平,其研发成果应用于C919机翼框架,为机身减重贡献显著,这一突破打破了国外在航空关键材料领域长期的技术封锁。

在飞控系统的伺服阀方面,上海交通大学科研团队与相关企业合作,集成“以切代磨”“白光共焦”和“力位混控”三大核心技术,研发出的新型伺服阀精密偶件叠合量控制技术,实现伺服阀阀芯一次性加工合格率100%,加工效率提高5.9倍以上,助力我国航空零部件国产化,为C919飞控系统的稳定性与可靠性提供了坚实保障。

航电系统领域同样成绩斐然,中国航天科工下属锐晶公司自主研发的半导体激光器芯片,具有高电光转换效率、高偏振度、高亮度、高可靠性、长寿命的优点,应用于C919航电系统的部分光通信模块,打破了国外在相关领域的技术垄断,降低了对进口芯片的依赖。

同时,贵州航天自主研发的高速传输接触件技术,形成了传输速率为56Gbps的VPX3.0系列产品,适用于C919航电机箱内部子母板的高速互连,采用模块化结构,多点接触设计,接触可靠性高,解决了航电系统高速数据传输的关键难题。

上述种种成果,都在宣告中国航空材料学与航空电子技术等多领域的觉醒,它们相互协同,推动着C919乃至未来中国航空工业产品朝着更高自主化、更先进的方向大步迈进。

供应链的三级跃迁:从80年代波音转包项目的"技术学徒",到C909/ARJ21项目培育的36家一级供应商,再到C919建立的22个联合工程中心,中国航空产业完成了从"技术引进"到"系统集成"的蜕变。西子航空成为霍尼韦尔全球唯一民营供应商,中航光电实现全机90%线缆国产,这些突破不是偶然,而是战略设计的必然。

但真正的质变发生在三个维度:

1.材料替代:从“能用”到“够强”

宝钛股份已成为全球第二大钛材供应商,2024年海绵钛产能达4.5万吨,占全国35%以上,成本较进口材料降低20%。其TC4钛合金板材已批量用于C919机翼梁、机身框架等关键承力结构,抗疲劳性能达到波音787同级标准。

然而,航空级钛合金的纯净度控制仍是瓶颈。中国航发北京航空材料研究院(BIAM)的实验显示,国产钛合金的氧含量稳定控制在800ppm以下,但国际先进水平(如美国ATI公司)已突破500ppm,直接影响发动机高压压气机叶片的寿命。

2.系统集成:硬件突围与软件卡点

中航机载的C919航电连接器已实现100%国产化,在-55℃~125℃极端环境下耐久性达竞品(美国泰科电子)3倍,单机用量超过2000个。但微波着陆系统(MLS)的多径抑制算法仍依赖美国罗克韦尔柯林斯。中电科20所虽已研发出国产MLS样机,其动态抗干扰能力仅满足CATII类标准,距CATIII类(全自动盲降)仍有差距。

3.数字孪生:虚拟试飞加速自主可控

通过高精度仿真模型在虚拟空间复刻真实飞机的每一个零件、每一次飞行——已成为破解西方技术封锁的关键武器。商飞通过1782项验证测试对飞控软件架构进行重构,逐步破解“代码黑箱”难题。这一过程并非简单的逆向工程,而是基于自主算法的系统性再造。

中美合资的昂际航电(AVIC-GE)承担了核心处理系统的研发,国产航电软件代码自主率从ARJ21/C909的30%提升至C919的65%,但底层操作系统仍是基于嵌入式系统软件提供商——美国风河公司的VxWorks653平台。

在飞机引擎方面,虽然国产替代航发的高压压气机效率已达94%,看似接近LEAP-1C的96%,但这2%的差距需要攻克3D打印叶片微孔冷却技术、单晶合金定向凝固等“魔鬼细节”。正如当年空客A380为超越波音747,在复合材料应用上付出15年的时间成本,C919的交付延迟本质是在为“先解决有无,再突破核心”的战略买单。

这种代价在全球化退潮时尤为显著:当波音因过度外包陷入“飞门脱落”丑闻,中国商飞反而加速推进“主制造商+去美全球化”模式。其供应链本土化率从ARJ21时代的36%提升至C919的60%以上,但保留16家国际合资企业的战略缓冲,这种“弹性自主化”策略既规避了波音式失控,又保留了技术跃迁通道。

但真正的胜负手在于技术代际:C919采用的新一代复合材料占比已达12%,远超C909的2%;处于工程样机阶段的C929复材用量将突破50%,直逼波音787的“复合材料革命”。

当美国还在为737MAX拧紧门栓螺丝时,中国已启动C929宽体机、C939超大型远程宽体客机,甚至是C949超音速飞机项目,将改变未来全球航空产业格局,让中国从航空大国迈向航空强国,在蓝天之上书写属于中国的航空霸业篇章。

回望中国高铁从引进消化到领跑全球的历程,C919的交付延迟不过是技术长征中的短暂喘息。当关税战迫使产业链进行“破坏性创新”,这场看似被动的“减速”,实则是供应链优化、调整非美国供应商比例、增加国产供应,并为2025年内获得EASA适航认证积蓄势能。

所谓慢即是快的辩证法,恰如围棋中的“定式”,看似落子迟缓,却在布局阶段悄然构筑起难以撼动的优势。在产业发展的棋盘上,这一“慢棋”实则是深思熟虑后的主动求变,以时间换空间,为后续的迅猛发力夯实根基。

在技术革新的赛道上,欲速则不达的案例屡见不鲜。当年,“两弹一星”工程在艰难的国际环境下,并未盲目追求进度,而是稳扎稳打,攻克了一个又一个关键技术难题,最终实现了震惊世界的突破,为国家赢得了持久的战略安全保障。

又如中国航天,从东方红一号卫星发射到载人航天、月球探测,一步一个脚印,看似节奏缓慢,却积累了深厚的技术底蕴,如今在多个领域跻身世界前列。C919同样如此,在面对外部供应链的重重压力时,不急于将未经充分优化的产品推向市场,而是潜心打磨。

从材料研发到系统集成,每一个环节都关乎飞机的安全性、可靠性与市场竞争力。以国产铝锂合金为例,虽然目前尚未完全实现量产替代进口材料,但研发团队在延迟交付的这段时间里,不断优化工艺,提升材料性能,为未来大规模应用筑牢基础。在航电系统、飞控系统等关键领域,更是争分夺秒地进行自主化改造,力求在技术上实现“弯道超车”。

正如当年歼-10首飞推迟三年换来全权限电传飞控突破,C919的“慢节奏”或许正在书写中国航空工业最有分量、最具价值的进化篇章。它不仅将为中国民航市场带来更多的自主选择,更有望重塑全球航空产业链格局,成为中国高端制造业崛起的标志性符号,以稳健的步伐迈向世界舞台的中央。