考古学挖了大半个中国,却没能找到夏朝灭亡的痕迹,这到底是怎么回事?

商汤灭夏,这是中国历史上场“改朝换代”的大事件,史书里写得绘声绘色鸣条之战,火攻、翻山越岭、河流阻隔,商汤带着一支精锐部队把夏桀打得落花流水。

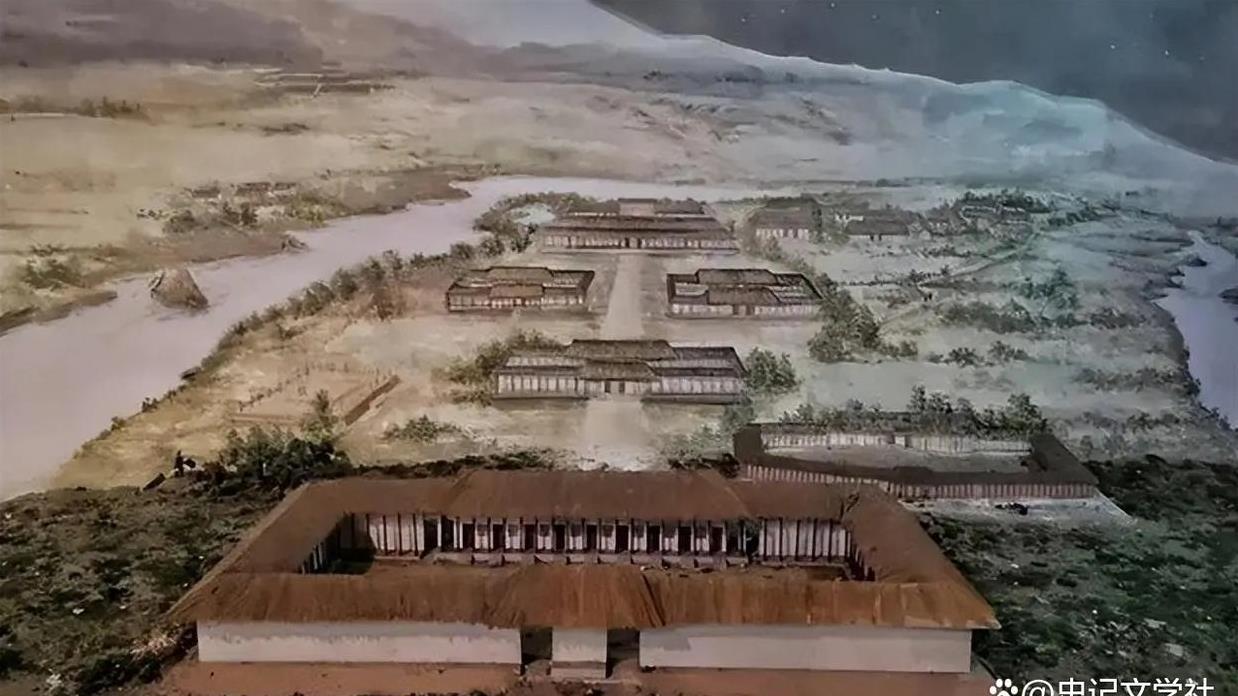

可问题来了,考古学家们在河南二里头遗址(被认为是夏朝晚期都城)挖了几十年,却没发现任何战争的痕迹,甚至连商汤挥刀的影子都没找着。

这让人不禁怀疑夏朝真是被商汤打灭的吗?

【为什么会这样呢,我认为有以下几个原因】

一、文献记载有“水分”,战争未必是改朝换代的唯一方式。

史书说得热闹,但别忘了,史书是胜利者写的,多少带点“艺术加工”。

《尚书》里说“汤伐桀,战于鸣条”,《史记》里也提到“桀败于鸣条”,这些记载只是简单地说了一场战争,却没具体描述战争的规模和影响。

反观考古发现,二里头文化晚期并没有出现毁灭性的战争痕迹,反而是“和平过渡”的迹象比较明显,比如宫殿区有新的建筑被修建,手工业依然繁荣,甚至还出现了更精美的青铜器。

这说明,夏朝的灭亡,很可能不是一场“惊天地泣鬼神”的大战,而是一次“软着陆”——商汤可能通过联盟、外交、经济控制等方式,让夏桀“自动下岗”。

二、二里头可能不是夏桀的最后老巢。

二里头遗址虽然被认定为夏朝晚期都城,但它的考古证据并没有直接指向“夏朝灭亡”。

古书里说夏桀逃到了鸣条,可鸣条在哪?《史记》说在山西,《括地志》说在蒲州(今山西运城一带),还有人说在河南封丘,但都没有确凿证据。

如果夏桀最后的抵抗真发生在这些地方,那二里头自然不可能留下战争痕迹。

更何况,在那个“方国林立”的时代,一个王朝灭亡,可能只是某个都城被攻占,其他地方的部落该吃吃该喝喝,日子照样过。

这种“碎片化”的灭亡过程,很难留下大规模战争的考古痕迹。

三、夏的“王朝地位”可能被高估了。

我们今天说的“夏朝”,其实是后人根据文献和考古综合推断出的一个“王朝”。

但放在当时的语境里,夏未必是一个像秦汉那样的中央集权国家,而更像一个“老大哥”——主要靠威望和礼仪维系对其他部落的统治。

当商族崛起的时候,原本支持夏的部落纷纷倒戈,夏的“天下共主”地位就不复存在了。

商汤带着七十辆战车、六千人马,打的可能是夏桀的“亲兵团”,而不是整个夏族群。

这种“局部战争”规模不大,持续时间短,想留下考古痕迹,难度非常大。

考古没找到夏朝灭亡的痕迹,并不说明商汤灭夏是假的。

更合理的解释是,夏的灭亡是一个渐进的、复杂的过程,既包括军事冲突,也可能包括政治妥协、经济控制等多种手段。

而史书的“鸣条之战”,更像是后人对这段历史的“戏剧化演绎”,有点“以一场战役概括整场灭亡”的意味。

如果非要等到考古学家找到什么“夏桀的战败遗址”再相信这段历史,恐怕会让人失望。

毕竟,历史的真相,有时候就藏在那些“没有痕迹”的地方。

夏一直没有灭亡,是因为到现在为止是,我们中国人还自称华夏人。

多查资料再发文章。首先,很多遗址只挖掘极少一部分,比如二里头只挖掘2%,殷墟只挖掘5%,甲骨文只破解已出土文字的一半。其次夏商都经常迁都,但史记等史书有明确记载且已挖掘到对应遗址的夏都有且不局限于以下这些:夏禹最初国都为颍川阳翟(见史记夏本纪),阳翟为今河南禹州,对应有禹州瓦店遗址,后迁都至阳城(见史记夏本纪),阳城为今河南登封,对应有登封王城岗遗址,夏禹的孙子太康迁都斟鄩(见史记夏本纪),之后夏又迁都数次,最后夏桀又迁回斟鄩(见史记夏本纪)。史记等史书认为斟鄩在伊洛河地区(洛河与伊河交汇后也称伊洛河),唐朝学者认为斟鄩在伊洛河所在的巩义西南,巩义尚未发现遗址,但巩义西南的洛阳偃师县对应有二里头遗址,C14测年代相符合。登封、巩义古代也属洛阳。巩义发现的有距今5300年的双槐树遗址,应该是三皇五帝时期的国都。偃师县除了夏都斟鄩遗址(二里头),还有个商都遗址,偃师商都遗址为商都西毫,商汤灭夏定都毫,汉书记载商汤的毫都位于偃师,毫都除了西毫外还有南毫(商丘)北毫。史记记载商汤以毫为国都的原因是其先祖帝喾(三皇五帝之一)也以毫为国都,商朝迁都次数比夏朝更多,灭夏前迁都八次,灭夏后迁都七次

有记载的有"水分",推测的当证据用,历史哪有什么真相,真相就是你想怎么说,历史就是怎么样的。[笑着哭][笑着哭][笑着哭]

对对对,商汤去埃及抓塘虱![捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]我在傍边看着。那人姓汤,名字商!英文:汤商读成:商.汤。[笑着哭][笑着哭][笑着哭]