从“技术落后”到“世界前列”,中国如何实现逆袭?

2003年,全球科技格局还被美国牢牢掌控,关键技术的94%都掌握在他们手中,而中国的份额仅占5%。这一数据曾在国际社会掀起热议,许多外媒对中国的技术能力嗤之以鼻,甚至直言“中国落后西方至少两代”。然而,20年后的今天,中国在64项关键技术中占据了57项,成为全球拥有最多核心技术的国家之一。这一变化不仅是数字上的翻转,更是对全球科技版图的一次深刻改写。那么,中国是如何从“技术洼地”跃升为“科技高地”的?

1. 资金的积累与投入,奠定科技腾飞的基础科技研发离不开资金的支持,而中国的经济腾飞正是这一切的起点。加入WTO后,中国制造逐渐走向世界,廉价劳动力和规模化生产让中国成为“世界工厂”。然而,中国并未止步于此,而是通过引进外资、发展高端制造业和推动技术创新,逐步摆脱了“低端制造”的标签。资金的积累为科技研发提供了坚实保障。比如,在AI领域,中国的Deep Seek一经发布便引发全球关注,其背后是大量资金投入和科研团队的潜心研究。

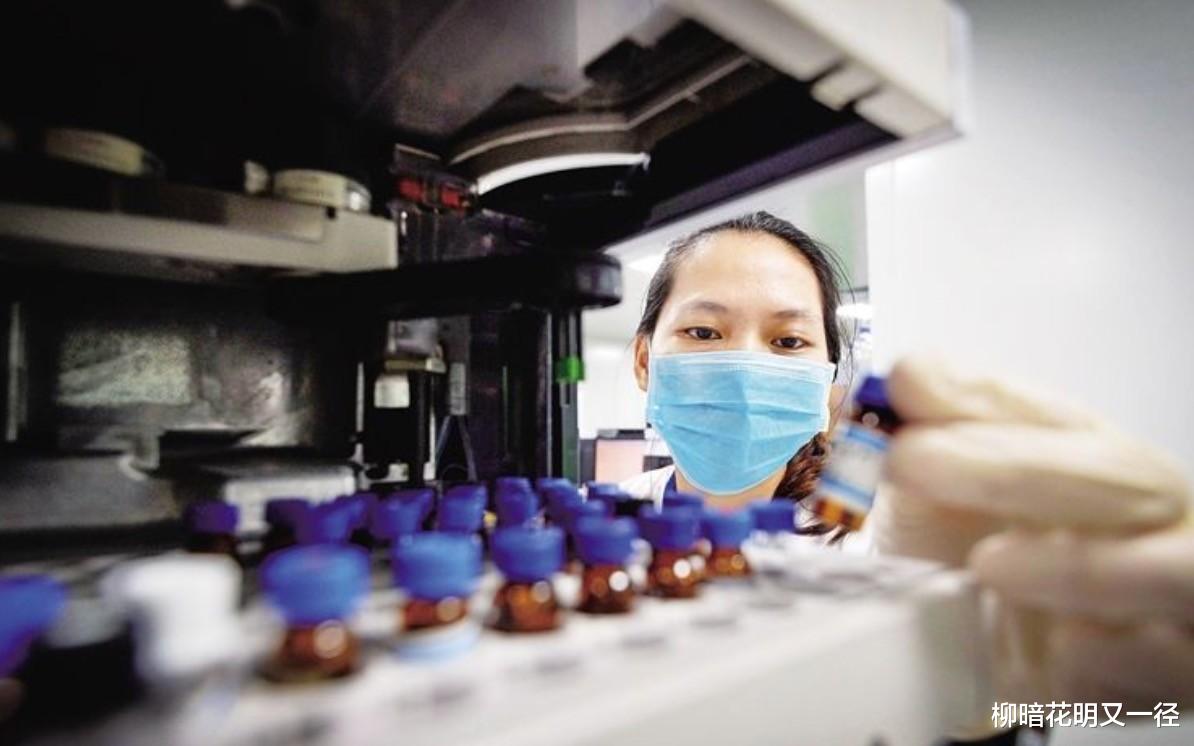

2. 科研环境的改善,吸引人才回流过去,由于科研环境的不足,许多中国学生选择留学国外,甚至留在海外工作。然而,近年来,中国政府和企业共同努力,显著改善了科研环境。从高校实验室到企业研发中心,从政策扶持到资源倾斜,这些改变让越来越多的海外人才选择回国发展。比如,某位曾在硅谷工作的华人科学家谭正明就表示:“回国后,我感受到了前所未有的支持,无论是设备还是团队,都让我看到了更多可能性。”

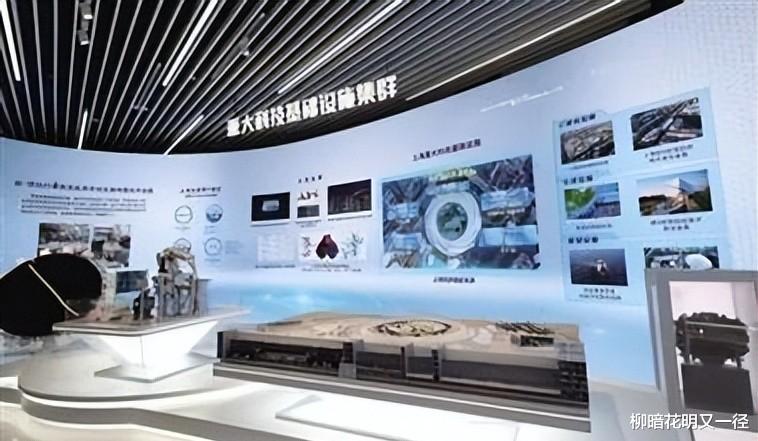

3. 政策的长期布局,推动技术突破中国科技的崛起并非偶然,而是长期战略规划的结果。从“863计划”到“十四五规划”,中国政府在关键技术领域的布局从未间断。比如,在航空航天领域,C919大飞机成功试飞、歼20战机列装部队、空间站技术和登月计划稳步推进,这些成就的背后是对核心技术的执着追求。更值得一提的是,中国在量子技术领域的突破,使得美西方的技术垄断被逐步打破。

---

“卡脖子”之后,中国如何走出自己的道路?

回顾历史,中国在关键技术领域的追赶并不容易。特别是在高超音速导弹、芯片制造等领域,美国一度对中国实施技术封锁,试图通过“卡脖子”限制中国的发展。然而,这种封锁反而激发了中国的自主创新动力。在高超音速技术领域,中国的论文引用率高达73%,远远超过美国的13%。这不仅是技术实力的体现,更是中国应对国际压力的反击。

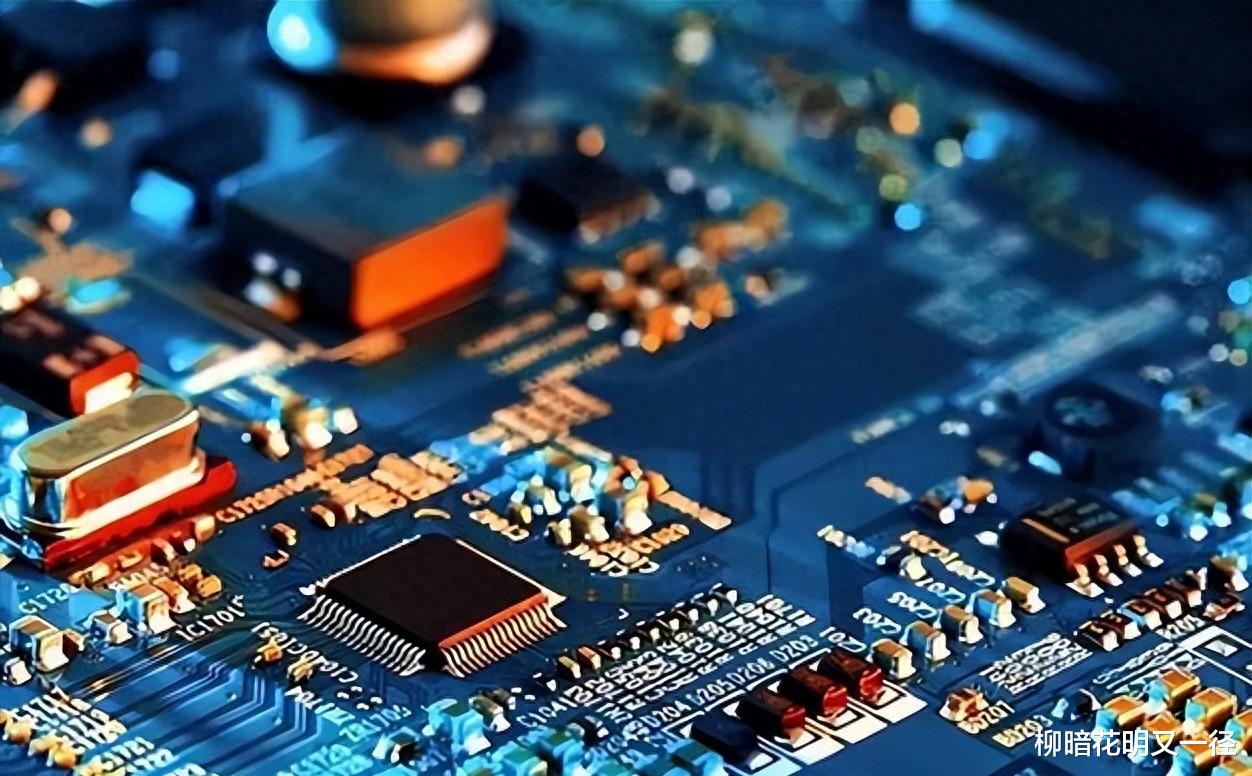

以芯片为例,面对美国的技术封锁,中国迅速启动了自主研发计划。尽管目前仍与世界顶尖水平存在差距,但中国已经成功打破了“无芯可用”的局面。比如,华为推出的麒麟系列芯片,虽然历经波折,却在国际市场赢得了广泛认可。可以说,每一次“卡脖子”都成为中国科技的一次新生。

---

崛起背后,隐藏着哪些挑战?

尽管中国在科技领域取得了显著成就,但挑战依然不容忽视。首先,虽然在64项关键技术中占据57项,但一些核心技术仍面临瓶颈。例如,半导体制造工艺和高端光刻机技术依然是短板。其次,国际形势的变化也给中国科技带来了不确定性。某些国家试图渲染“中国威胁论”,试图在全球范围内限制中国的技术发展。比如,澳大利亚智库的报告虽然承认中国的技术进步,却暗藏玄机,试图通过夸大的方式引发其他国家的警惕。

同时,科技竞争的本质是人才的竞争。尽管近年来中国吸引了大量海外人才回流,但如何留住这些人才,如何培养下一代科研力量,依然是亟待解决的问题。此外,科技研发需要时间沉淀,而国际环境的快速变化可能打乱既定的科研节奏。

---

未来之路:中国科技能否真正站稳世界之巅?

展望未来,中国科技的前景无疑是光明的,但前方的道路依然充满荆棘。要实现真正的科技强国目标,需要在以下几个方面继续发力:

1. 加强国际合作,避免孤立发展尽管部分国家试图孤立中国,但科技无国界。中国应通过“一带一路”等平台,加强与其他国家的技术合作,共同应对全球挑战。

2. 注重基础研究,突破技术瓶颈基础研究是技术创新的源泉。中国需要在数学、物理、化学等基础学科领域加大投入,为未来的技术突破奠定坚实基础。

3. 营造更好的科研生态,激发创新活力科技创新需要自由的氛围和开放的环境。中国应进一步优化科研评价体系,减少对短期成果的过度追求,鼓励科学家进行长期探索。

---

结语:科技崛起,不只是数字的胜利

从2003年的5%到2024年的57%,中国科技的崛起并非单纯的数字变化,而是综合国力提升的体现。这背后是无数科研人员的辛勤付出,是国家政策的科学布局,更是全体中国人对科技强国梦的不懈追求。然而,成绩只是起点,未来的路还很长。正如某位科技专家所言:“科技竞争是一场长跑,只有不断超越自己,才能真正站在世界之巅。”