樊子盖出生于公元 545 年,字华宗,庐江(今安徽合肥)人,身处南北朝至隋朝这一风云变幻的时代 。他出身官宦世家,祖父樊道则,在南朝梁担任越州刺史,父亲樊儒,在侯景之乱时投奔北齐,官至仁州刺史。这样的家庭背景,让樊子盖自幼便接受了良好的教育,也为他日后的仕途发展奠定了坚实基础。

在北齐时期,樊子盖开始了他的从政生涯,最初担任武兴王高普的行参军,虽官职不高,但这是他踏入官场的重要起点。此后,他出任慎县县令,在地方治理中初露锋芒,展现出了一定的政治才能。随后,他又先后担任东汝、北陈二郡的太守,员外散骑常侍,并被封爵富阳县侯,食邑五百户。在这些职位上,樊子盖积累了丰富的地方治理经验,也逐渐在官场中崭露头角。

然而,时代的风云变幻常常让人猝不及防。公元 577 年,北周武帝宇文邕出兵灭掉北齐,这一重大政治变革改变了许多人的命运,樊子盖也不例外。他选择投降北周,宇文邕欣赏他的才能,授任他为仪同三司、郢州刺史。在北周的统治下,樊子盖继续发挥着自己的能力,努力适应新的政治环境。

隋朝建立后,樊子盖迎来了他仕途的又一个重要阶段。公元 581 年,隋文帝杨坚受周禅让,建立隋朝。樊子盖以仪同身份统领乡兵,后授任枞阳太守。在这个职位上,他积极整顿地方治安,发展生产,使得当地百姓生活逐渐安定下来。公元 589 年,隋朝发动平灭南陈的战争,樊子盖积极参与其中,因战功卓著,加授上开府,改封为上蔡县伯,食邑七百户,并获赐缣帛三千段,粟米九千斛。这一时期,他的军事才能和忠诚得到了隋朝统治者的高度认可 。此后,他又先后担任辰州刺史、嵩州刺史等职,每到一处,他都兢兢业业,致力于地方的治理和发展。

隋朝崛起,崭露头角

随着隋朝的建立,樊子盖迎来了他仕途的重要转折点。他凭借着自己的才能和努力,在隋朝的政治舞台上逐渐崭露头角。

在平陈战争中,樊子盖展现出了卓越的军事才能。他积极参与战斗,为隋朝的统一立下了汗马功劳。战后,他因功加授上开府,改封为上蔡县伯,食邑七百户,并获赐缣帛三千段,粟米九千斛 。这些赏赐不仅是对他战功的肯定,也是他在隋朝政治地位提升的重要标志。

此后,樊子盖先后担任了辰州刺史、嵩州刺史等职。在这些地方任职期间,他致力于整顿地方秩序,发展经济,改善民生。他采取了一系列有效的措施,如加强治安管理,减轻百姓负担,鼓励农业生产等,使得当地的社会秩序逐渐稳定,经济得到了一定的发展。他的这些政绩,得到了当地百姓的认可和赞誉,也为他在隋朝官场赢得了良好的声誉。

公元 594 年,樊子盖转任循州总管。在这个职位上,他拥有了更大的权力和责任。他充分发挥自己的才能,积极处理地方事务,加强对地方的管理和控制。他还注重与当地的少数民族沟通和交流,采取了一些怀柔政策,赢得了少数民族的信任和支持,促进了民族的融合和团结。

公元 598 年,樊子盖入京上奏朝廷岭南地图,这一举措显示了他对地方情况的深入了解和对朝廷的忠诚。朝廷对他的表现十分满意,赐给他良马和其他杂物,让他统领四州,并派光禄少卿柳謇之在灞上为他饯行。这一事件不仅体现了朝廷对他的重视和信任,也为他未来的仕途发展奠定了更加坚实的基础。

西北任职,政绩斐然

公元 604 年,隋炀帝杨广即位,樊子盖的人生轨迹再次发生转变。他被调回京师,转任凉州刺史,后又改授银青光禄大夫、武威太守 。在西北任职的这段时间里,樊子盖充分展现了他卓越的治理才能和高尚的品德,成为了当地百姓心中的好官。

当时的武威地区,地处西北边陲,面临着诸多挑战。一方面,长期的战乱和繁重的赋税使得百姓生活困苦不堪,经济发展受到严重制约;另一方面,周边少数民族的侵扰频繁,边境安全面临着巨大威胁。樊子盖到任后,深知要想稳定局势,必须先解决百姓的生活问题。于是,他采取了一系列积极有效的措施。

在经济上,樊子盖大力推行减轻赋税、与民休息的政策。他深入了解当地的经济状况和百姓的生活需求,果断减轻了百姓的赋税负担,让百姓能够有更多的时间和精力投入到生产中。同时,他还积极鼓励农业生产,推广先进的农业技术和生产工具,组织百姓兴修水利设施,改善农田灌溉条件,使得当地的农业生产得到了显著发展。在他的努力下,武威地区的经济逐渐复苏,百姓的生活水平也得到了明显提高。

在军事防御方面,樊子盖展现出了非凡的军事才能和果敢的决策能力。他深知边境安全对于国家和百姓的重要性,因此积极加强军事防御建设。他亲自组织和训练士兵,提高军队的战斗力和纪律性。同时,他还根据当地的地形和敌情,制定了一系列有效的防御策略,加强了边境的巡逻和警戒,成功抵御了多次少数民族的进犯,为百姓创造了一个相对安全稳定的生活环境。

除了在经济和军事上的卓越表现,樊子盖的清廉作风更是赢得了当地百姓的衷心爱戴和尊敬。在隋朝时期,门阀政治的影响依然存在,官员贪污腐败的现象时有发生。而武威地区远离都城,监管相对薄弱,要在这样的环境中保持清廉实属不易。但樊子盖却始终坚守自己的道德底线,他以身作则,严格要求自己,从不收受不义之财。他的清廉之举,不仅为当地的政治生态带来了一股清风,也为其他官员树立了良好的榜样。

樊子盖的这些政绩,不仅得到了当地百姓的高度认可和赞誉,也传到了隋炀帝的耳中。公元 607 年,樊子盖入京朝拜,隋炀帝对他的表现十分满意,将他带到内殿,特别夸赞了他,并下诏书对他进行了高度评价 。诏书称他 “干练、敏锐,品性清廉,从出守西边以来,仁爱为先,安抚有方,恩威得宜,处在脂膏之中而不揩油,喝了贪泉之水怎可改变他的品性?所以他能政绩突出,考察官吏,他为第一”。随后,隋炀帝提拔他为金紫光禄大夫,赐给他上千段缣帛,让他继续担任武威太守。

公元 609 年,隋炀帝西巡,将要前往吐谷浑。樊子盖因那里多有瘴气,特意献青木香以防雾露,尽显他的细心与忠诚。隋炀帝回来后,对他的清廉再次表示关注,询问他是否真的如人们所说的那样清白。樊子盖谦逊地谢罪说:“我怎敢自称清廉,只是小心谨慎,不敢受贿罢了。” 隋炀帝对他的回答十分满意,赐给他美食一百多斛,并再次下诏书对他进行褒奖,授予他右光禄大夫,仍旧担任武威太守 。

在西北任职的这段时间里,樊子盖用自己的实际行动诠释了一位优秀官员的责任与担当。他的政绩斐然,为当地的稳定和发展做出了重要贡献,也为他在隋朝的政治舞台上赢得了更高的声誉和地位。

荣耀回乡,再担重任

公元 610 年,隋炀帝到陇川宫避暑,又有前往河西的打算。樊子盖得知后,满心期待着隋炀帝能巡视凉州。他对这片自己治理多年的土地充满感情,也希望能借此机会向皇帝展示自己的治理成果 。隋炀帝洞察了他的心思,下诏称赞他:“你向来心怀忠诚,听说我西幸,欣然盼望我去。你的耿耿忠心,真应嘉奖。应该保持这种纯洁的忠诚,直到最后。” 这份诏书不仅是对樊子盖忠诚的肯定,更是对他多年来为朝廷效力的高度认可。

同年,樊子盖前往江都宫朝见隋炀帝。隋炀帝见到他后,感慨地说:“富贵了却不回故乡,就像穿着锦绣而夜里走路一样。” 于是,隋炀帝下令让樊子盖的故乡庐江郡筹办一场三千人的大聚会,并赐给米麦六千石,让樊子盖回乡拜谒祖坟,宴请父老乡亲。这一荣耀之举,让樊子盖成为了家乡的骄傲,当时的人都对他羡慕不已,认为这是至高无上的荣誉 。

樊子盖回到家乡后,受到了乡亲们的热烈欢迎。他怀着崇敬的心情,郑重地拜谒了祖坟,表达了对祖先的思念和敬意。随后,他大摆宴席,宴请父老乡亲。在宴会上,他与乡亲们亲切交谈,回忆着往昔的点点滴滴,分享着自己的人生经历和为官之道。他的谦逊和亲和,让乡亲们感受到了他的真诚和善良,也让大家对他更加敬重和爱戴。

荣耀回乡之后,樊子盖回京被授任为民部尚书。这个职位负责掌管全国的土地、户籍、赋税、财政收支等事务,是朝廷中的重要官职。樊子盖深知自己责任重大,他兢兢业业,努力做好每一项工作。他积极推行改革,整顿财政,减轻百姓的负担,为国家的经济发展做出了重要贡献。

当时,突厥的处罗可汗和高昌王都与隋朝通好,隋炀帝又让樊子盖担任武威太守,负责与这两个蕃邦打交道。樊子盖深知外交事务的复杂性和重要性,他凭借着自己的智慧和经验,与突厥、高昌两国进行了有效的沟通和交流。他积极维护隋朝的利益和尊严,同时也注重与蕃邦建立友好的关系,促进了双方的贸易往来和文化交流。在他的努力下,隋朝与突厥、高昌两国的关系保持了相对的稳定,为国家的和平与发展创造了有利的外部环境。

在与突厥、高昌的交往中,樊子盖展现出了卓越的外交才能。他善于洞察对方的意图和需求,能够灵活应对各种复杂的情况。他的决策和行动,不仅得到了隋炀帝的认可和赞赏,也赢得了蕃邦的尊重和信任。他的外交成就,为隋朝在国际上树立了良好的形象,也为后世留下了宝贵的经验和启示。

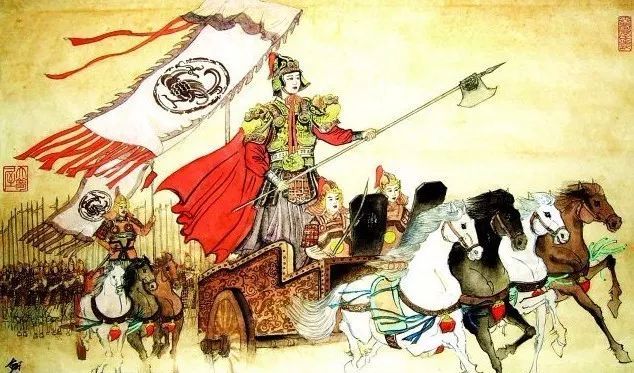

临危受命,平定叛乱公元 613 年,隋朝的统治面临着一场严峻的考验。隋炀帝第二次出征高句丽,国内兵力空虚,民怨沸腾。杨玄感,这位隋朝司徒杨素的长子,凭借着家族的威望和自身的影响力,趁机在黎阳起兵反叛 。他打着讨伐暴君、拯救天下百姓的旗号,迅速聚集了大量的民众,其军队规模在短时间内就发展到了十几万人。杨玄感的叛军一路势如破竹,直逼东都洛阳,给隋朝的统治带来了巨大的威胁。

当时,负责镇守东都洛阳的是越王杨侗和民部尚书樊子盖。面对来势汹汹的叛军,樊子盖深知责任重大,他迅速做出了一系列应对措施。他凭借着丰富的军事经验和卓越的领导能力,有条不紊地组织起洛阳的防御力量,积极筹备守城事宜。他亲自巡视城墙,鼓舞士兵的士气,让大家坚定了守城的决心。

然而,战争的局势一开始对樊子盖并不利。他派河南赞治裴弘策迎击叛军,裴弘策却反为叛军所败。这一失败不仅让樊子盖的军队遭受了重创,也让洛阳城的局势变得更加危急。但樊子盖并没有因此而退缩,他深知在这种关键时刻,必须要采取果断的措施来稳定军心。于是,他果断下令斩杀了裴弘策,以明军纪。这一举措虽然看似严厉,但在当时的情况下,却起到了很好的震慑作用,让士兵们明白了违反军令的后果,从而更加严格地遵守纪律,听从指挥。

此后,国子祭酒杨汪在某些事情上表现出不恭敬的行为,樊子盖同样要将他处死。在众人的苦苦求情之下,杨汪才得以免除一死。樊子盖的这些行为,充分展现了他治军的严格。他深知在战争时期,只有严明的纪律才能保证军队的战斗力,才能确保洛阳城的安全。

在接下来的战斗中,樊子盖充分发挥了他的军事才能。他与杨玄感的叛军进行了多次激烈的交锋,每一次都精心策划战术,巧妙地应对叛军的进攻。他善于利用洛阳城的地形优势,加强城防工事,设置各种防御障碍,让叛军难以靠近城墙。同时,他还不断地派出小股部队出城袭击叛军的后方,打乱叛军的部署,使其首尾不能相顾。在他的顽强抵抗下,杨玄感的叛军虽然人数众多,但始终无法攻破洛阳城。

随着时间的推移,隋炀帝得知杨玄感叛乱的消息后,立即从辽东前线撤军,调集大军回师平叛。屈突通、宇文述等将领率领的朝廷大军陆续抵达洛阳附近,对杨玄感的叛军形成了合围之势。在朝廷大军的强大压力下,杨玄感的叛军逐渐陷入了困境。樊子盖抓住这个机会,与朝廷大军密切配合,对叛军发起了猛烈的反击。他亲自率军出城,与叛军展开了激烈的战斗,鼓舞着士兵们的士气。在他的带领下,士兵们奋勇杀敌,不畏艰险,给予叛军沉重的打击。

在这场艰苦的平叛战争中,樊子盖的表现堪称英勇无畏。他始终坚守在战斗的最前线,与士兵们同甘共苦,共同抵御叛军的进攻。他的指挥如臂使指,让洛阳城的防御体系坚如磐石,为最终平定叛乱做出了重要贡献。他的军事才能和忠诚精神,不仅得到了隋炀帝的高度赞扬,也赢得了士兵们的尊敬和爱戴 。最终,杨玄感的叛乱被成功平定,他本人也在逃亡途中被其弟杨积善杀死,这场危及隋朝统治的叛乱就此落下帷幕。而樊子盖,也因在平叛中的出色表现,被封为建安侯,成为了隋朝的大功臣 。

历史回响,功过评说

樊子盖的一生,是在风云变幻的历史舞台上不断闪耀的一生。他历经北齐、北周、隋朝三个朝代,在不同的政治环境中始终坚守着自己的职责,为国家和百姓做出了卓越的贡献。

在政治上,樊子盖展现出了非凡的治理才能。无论是在地方任职,还是在中央担任要职,他都能够兢兢业业,将各项事务处理得井井有条。在武威太守任上,他推行仁政,减轻百姓赋税,鼓励农业生产,使得当地经济繁荣,百姓安居乐业。他还积极加强军事防御,成功抵御了少数民族的侵扰,维护了边境的安全稳定。他的这些举措,不仅赢得了当地百姓的衷心爱戴,也得到了朝廷的高度认可和赞誉。

在军事上,樊子盖同样表现出色。在平陈战争中,他奋勇杀敌,为隋朝的统一立下了赫赫战功。在平定杨玄感叛乱的过程中,他临危受命,担任东都留守。面对叛军的强大攻势,他毫不畏惧,迅速组织起有效的防御,斩杀了作战不力的将领,以严明的军纪稳定了军心。他与叛军展开了激烈的战斗,多次击退叛军的进攻,为保卫东都洛阳做出了巨大的贡献。他的军事才能和果敢决策,在这场战争中得到了充分的体现,也为他赢得了 “名将” 的美誉。

在外交方面,樊子盖也有着出色的表现。他作为武威太守,负责与突厥、高昌两国打交道。在与蕃邦的交往中,他充分发挥自己的智慧和才能,积极维护隋朝的利益和尊严,同时也注重与蕃邦建立友好的关系。他通过巧妙的外交手段,促进了双方的贸易往来和文化交流,为国家的和平与发展创造了有利的外部环境。他的外交成就,不仅为隋朝在国际上树立了良好的形象,也为后世的外交工作提供了宝贵的经验和借鉴。

樊子盖的清廉和忠诚更是令人钦佩。在隋朝那个门阀政治影响深远、贪污腐败现象时有发生的时代,他能够始终保持清廉的作风,不收受不义之财,实在难能可贵。他对隋朝的忠诚,更是矢志不渝。即使在隋炀帝统治后期,国家面临诸多困境,众人纷纷背离之时,他依然坚守着自己的忠诚,为维护隋朝的统治而不懈努力。他的这种忠诚精神,成为了后世臣子的楷模,激励着无数人为国家的繁荣和稳定贡献自己的力量。

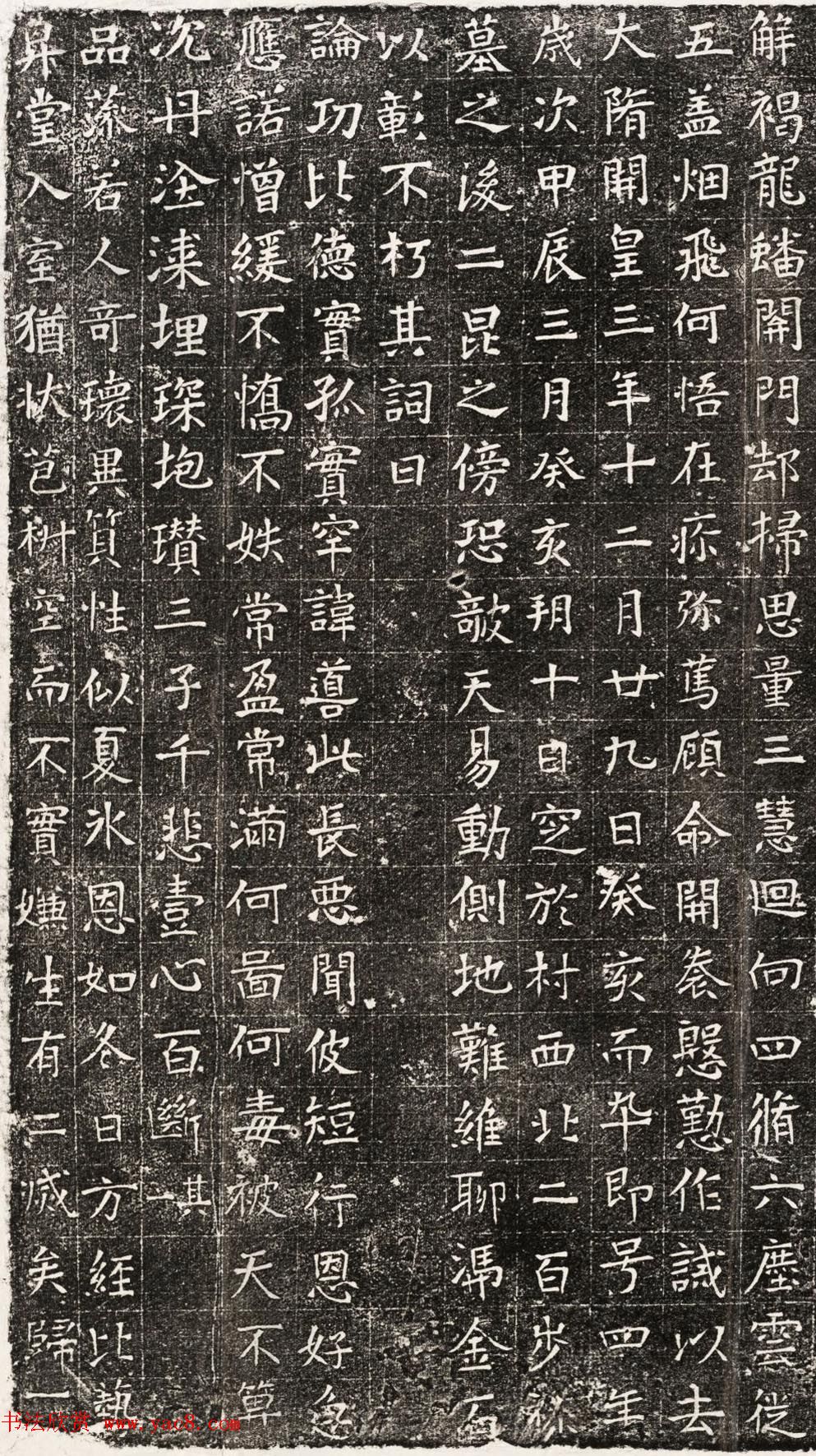

大业十二年(公元 616 年),樊子盖走到了人生的尽头,终年七十二岁。他的离世,让无数人为之悲痛。他曾经担任过太守的武威地区,有万余人为他送葬,百姓们自发地立碑颂德,以表达对他的怀念和感激之情。他的功绩和品德,如同一座不朽的丰碑,永远铭刻在历史的长河中,成为了人们心中的一座精神灯塔。

樊子盖,这位隋朝的杰出人物,他的一生充满了传奇色彩。他的故事,让我们看到了一个人在历史的洪流中,如何凭借自己的才能、品德和忠诚,书写出属于自己的辉煌篇章。他的历史地位和价值,不仅仅在于他为隋朝所做出的贡献,更在于他所展现出的那种忠诚、担当和清廉的精神品质,这些精神品质,将永远激励着我们在追求理想的道路上奋勇前行,为实现国家的繁荣富强和人民的幸福安康而努力奋斗。