隋朝统一之后,相对安定的政治局面和减轻徭赋的经济政策,促进了社会经济的发展。隋文帝在位的20年间,创造了繁荣富庶的“开皇之治”。《隋书》称,隋文帝“躬节俭,平徭赋,仓廪实,法令行,君子咸乐其生,小人各安其业,强无陵弱,众不暴寡,人物殷阜,朝野欢娱。二十年间,天下无事,区宇之内晏如也。"

农业人口的激增和垦田面积的扩大,是隋朝农业发展的主要标志。隋朝在“大索貌阅”和“输籍定样”实行之后,检括出大量的隐漏户口,同时社会生活安定,经济发展,人口自然增长率也开始升高,因此政府掌握的户口大幅度增加。据《通典》记载,隋受周禅,得户360万,灭陈以后又得户50万,总计全国户数410余万。经过20多年的生息与检括,至大业二年(606),全国户数增到890余万。这一记载虽然不一定完全确切,但是也能够反映隋代人口大增的基本情况。

人口的增加为农业生产提供了大批劳动力,促进了土地的开垦,耕地面积不断扩大。据《通典》记载,隋朝统一全国之初,有耕地1900余万顷,到隋炀帝时增加到5500余万顷。这个数字虽然不一定确切,但是仍反映了垦田面积扩大这一事实。

与此同时,水利工程的修复和建设也开始进行。如蒲州(今山西永济)"引水,立堤防,开稻田数千顷";寿州(今安徽寿县)治理芍陂,"更开三十六门,灌田五千余顷,人赖其利";怀州(今河南沁阳)修筑“利民渠”与“温润渠”,治理盐碱荒田,“以溉舄卤,民赖其利”;兖州(今属山东)兴建“薛公丰兖渠”,不仅排泄积水,使大片沼泽“尽为良田",而且"通转运,利尽淮海"。

随着农业的发展,隋代仓储之丰盈,为后代史家所称颂。隋文帝时期已是"强宗富室,家道有余","中外仓库,无不盈积"。隋代粮仓分为官仓和义仓两种。官仓即国家粮仓。隋文帝即位不久,即于卫州(今河南汲县)置黎阳仓,于洛州(今河南洛阳市东)置河阳仓,于陕州(今河南陕县)置常平仓,于华州(今陕西华县)置广通仓,诸仓"转相灌注,漕关东及汾、晋之粟,以给京师"。

开皇五年(585)以后,关中连年大旱,隋文帝"命司农丞王亶,发广通之粟三百余万石,以拯关中"。可见,当时华州广通仓的贮藏量至少在300万石以上。

关陇、河洛以及并州(今山西太原)一带,作为隋朝统治的中心区域,积聚着大量的财富。开皇十二年(592),有司奏:“府藏皆满,无所容,积于廊庑",乃"更辟左藏院以受之"。

到了隋文帝末年,天下储积更加丰厚,可供全国五六十年之用。隋炀帝时营建东都,于宫城东建含嘉仓、宫城内修子罗仓,其后又在洛阳附近建洛口仓和回洛仓。这些物资一直到唐代贞观年间还在使用,可见隋代仓储之丰实是前所未有的。

义仓又叫社仓,隋文帝开皇五年(585)令诸州百姓及军人,共立义仓,“收获之日,随其所得,劝课出粟及麦,于当社造仓窖贮之。"义仓就是按照政府法令设置的民间公共粮仓。每年秋季,各户按贫富分等级出粮四斗到一石,处于义仓,“以备凶年”,以备地方上赈灾自救。义仓设置以后,诸州储备大增,在隋代仓储中占有相当大的比重。

农业生产的发展为手工业的进步提供了良好的基础。隋朝的纺织业、造船业以及制瓷业等都取得显著成就。纺织业相当发达。河北、山东历来是纺织业的中心,所产的绫、绢等丝织品质地精良。四川的织锦业仍保持着全国先进水平,蜀都(成都)一带,“绫锦雕镂之妙,殆侔于上国”。其他地区如豫章郡(今江西南昌),一年蚕四五熟,其民勤于纺绩,"亦有夜浣纱而达成布者,俗呼为鸡鸣布”。

造船水平的提高引人注目。杨素在永安督造的五牙大战船和黄龙战船,隋炀帝巡幸江都时所造的龙舟,船体高大,制作精良,极尽巧思。如五牙大战船,可容战士800人,船上有五层楼,高百余尺,左右前后设置六个拍竿,可在近距离作战时拍击敌人。

又如隋炀帝游江都时所乘的龙舟,高45尺,阔50尺,长200尺,船上有4层楼,上层有正殿、内殿和东、西朝堂,中间两层有120个房间。这些船"饰以丹粉,装以金碧珠翠,雕镂奇丽”,制造技术高超。

制瓷业发展更为显著,白瓷和青瓷的烧造技术都有了突出的进步。西安的隋朝李静训墓和姬戚墓中,都发现了精美的白瓷器皿。如鸡首壶、双龙把手瓶和双耳扁壶等,不仅质地坚硬,色泽晶莹,而且造型生动别致。

青瓷的生产也有进一步的提高,在河南巩县和河北磁县都发现了隋代的青瓷窑址。另如安阳的隋张盛墓和卜仁墓中发现的青瓷,在硬度上已经远远超过了前代。值得注意的是,在李静训墓中还发现了碧色玻璃瓶。这一发现,印证了《隋书·何稠传》中有关用绿瓷制成玻璃的记载。

由于手工业的迅速发展,专门从事手工业的劳动者日益增多,长安和洛阳的官手工业作坊,集中了全国最优秀的工匠。政府也采取措施,对手工业者进行集中安置、统一管理。隋炀帝营建东都,大业三年(607),河北诸郡工艺户3000余家被迁到洛阳,安置于东都洛阳建阳门东道北临洛水一带居住,专为政府从事手工业生产。

在政治统一、市场扩大的条件下,农业和手工业的发展促进了商业贸易的繁荣。开皇元年(581),隋朝统一货币,铸新的五铢钱,解决了周期以来货币名品甚众、轻重不等的问题,便利商品流通。

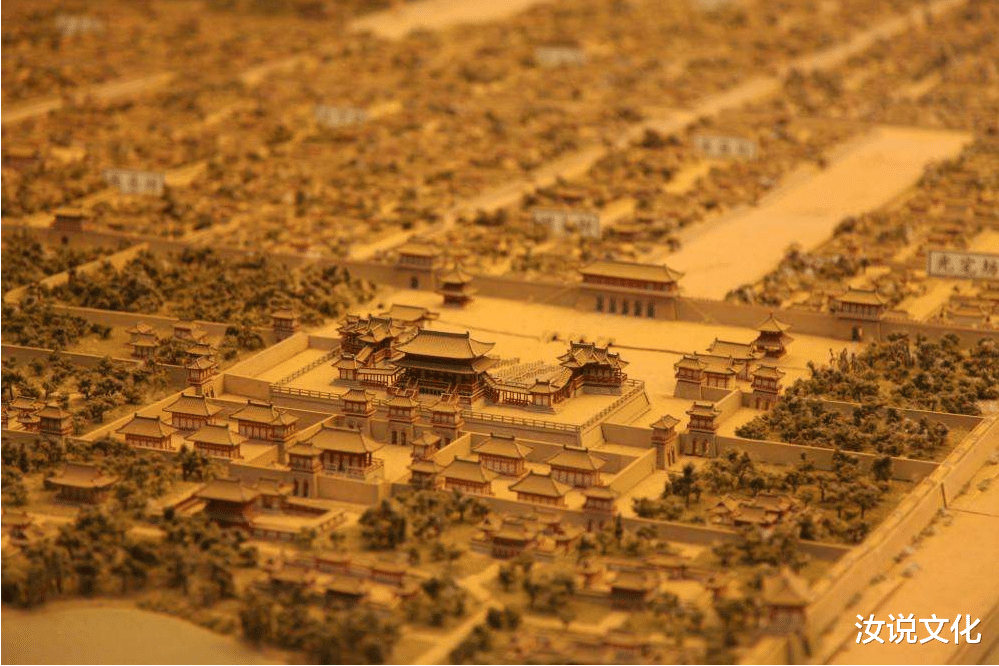

大运河开凿之后,商旅往来便利,对于商业的发展产生很大的促进作用。长安和洛阳不仅是全国的政治中心,同时也是当时最大的商业中心和重要的国际贸易城市。

长安有都会和利人二市,为国内外商旅荟萃之所。洛阳有丰都、大同、通远三市,市中商贾云集,规模很大。如通远市,“其内郡国舟船、舶鲈万计”;又如丰都市有120 行,3000余肆,市的四壁有邸店400余,"重楼延阁,互相临映,招致商旅,珍奇山积"。此外,四川的蜀郡、江南的宣城、毗陵(今江苏常州)、吴郡、会稽、余杭、东阳(今浙江金华)、丹阳等地,以及南海、豫章、荆州、蔡州、岐州等都是当时著名的商业城市。

如丹阳郡,"小人率多商贩","市廛列肆,埒于二京"。蜀郡(今成都)"水陆所凑,货殖所萃,盖一都之会也"。南海则"所处近海,多犀象、玳瑁、珠玑,奇异珍玮,故商贾至者,多取富焉。”

江都(今江苏扬州)和京口(今江苏镇江)夹江对峙,为大运河与长江会合点,商业也很繁荣。隋朝政府在国内城市设置市署,在沿边对外贸易地区设置互市监等机构,管理国内外贸易。

为了加强对南方地区的控制,沟通南北交通,尤其是为了转运东南财富,隋时开始利用天然河流和旧有渠道,开凿一条以洛阳为中心,沟通南北的大运河。这项工程开始于隋文帝开皇四年(584)。当时,征调大批民工,引渭水从大兴城(今陕西西安)东达渲关,长300余里,名曰广通渠,转运关中物资。

开皇七年(587),又沿着春秋时期吴王夫差所开凿的邗沟旧道,打通了南起江都、北至山阳(今江苏淮安)的河道,名曰山阳渎。隋炀帝即位以后,从大业元年(605)开始,又用了6年时间,修凿了以东都洛阳为中心,北起涿郡(今北京),南到余杭(杭州)的大运河。

大运河的工程分四段进行:大业元年,隋炀帝征发河南、淮北一带百万民工,开凿通济渠,由洛阳通到淮水。同年,又征发淮南民夫十余万,疏通、扩凿山阳渎,从山阳(今江苏淮安)引淮水到扬子(今江苏扬州南)入长江。

渠广40步,渠旁修筑御道,栽种柳树。大业四年(608),征发河北民工100余万,开凿永济渠。主要利用沁水河道,南通黄河,北至涿郡(今北京)。大业六年(610),在长江以南开江南河。从京口(今江苏镇江)引长江水穿过太湖流域,直达余杭(今浙江杭州)。

大运河的开凿,贯穿今河北、山东、河南、安徽、江苏、浙江等六省区,沟通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大河流,全长4800余里,是当时各族人民智慧、才能和辛勤劳动的结晶,是世界上伟大的工程之一。

大运河以洛阳为中心,形成了西通关中,北抵华北,南达太湖流域的广大通航范围,是南北交通的大动脉。大运河是隋代国家统一的产物,它适应南北经济交流的需要,加强了南北的联系,对中国经济文化的发展和巩固国家的统一,起到了重大的作用。