你有没有过这样的体验?明明微信好友上千,朋友圈点赞不断,却总在深夜感到莫名的孤独?我们生活在一个前所未有的互联时代,却似乎比任何时候都更加孤独。这不是你的错觉,而是数字时代特有的"连接悖论"。

让我们先来看一组触目惊心的数据:根据2023年全球心理健康报告,18-35岁人群中,有47%表示经常感到孤独,这个数字比十年前翻了一倍还多。更令人震惊的是,这些"数字原住民"平均每天花在社交媒体上的时间高达4.5小时。

小美就是一个典型案例。作为某互联网公司的产品经理,她的生活被各种社交软件填满。早上睁眼第一件事是刷朋友圈,通勤路上看微博热搜,午休时刷短视频,晚上睡前还要在各个群里道晚安。"我认识的人越来越多,能说心里话的人却越来越少,"她苦笑着对我说,"有时候发条动态,要反复编辑好几遍,就怕没人点赞。"

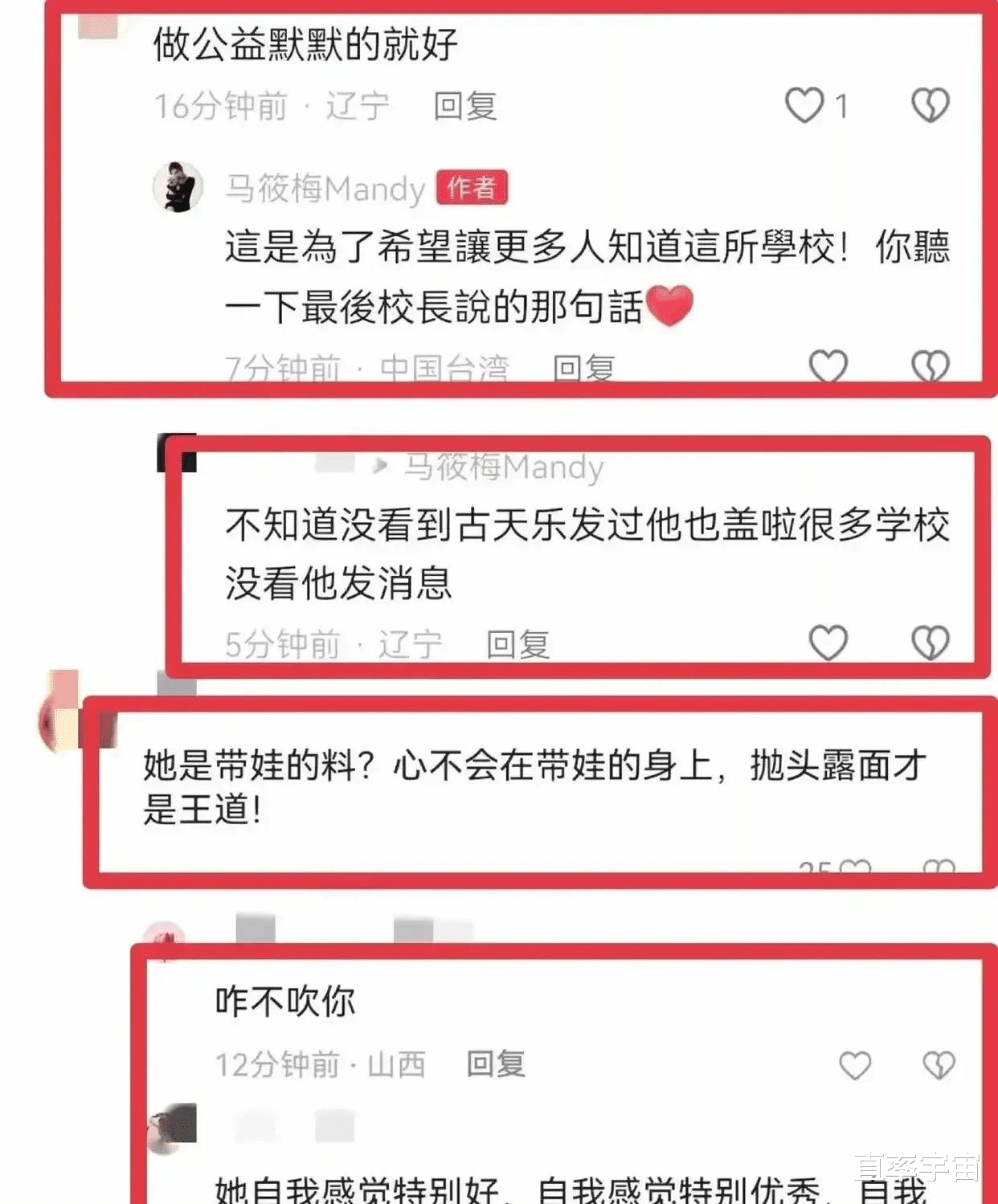

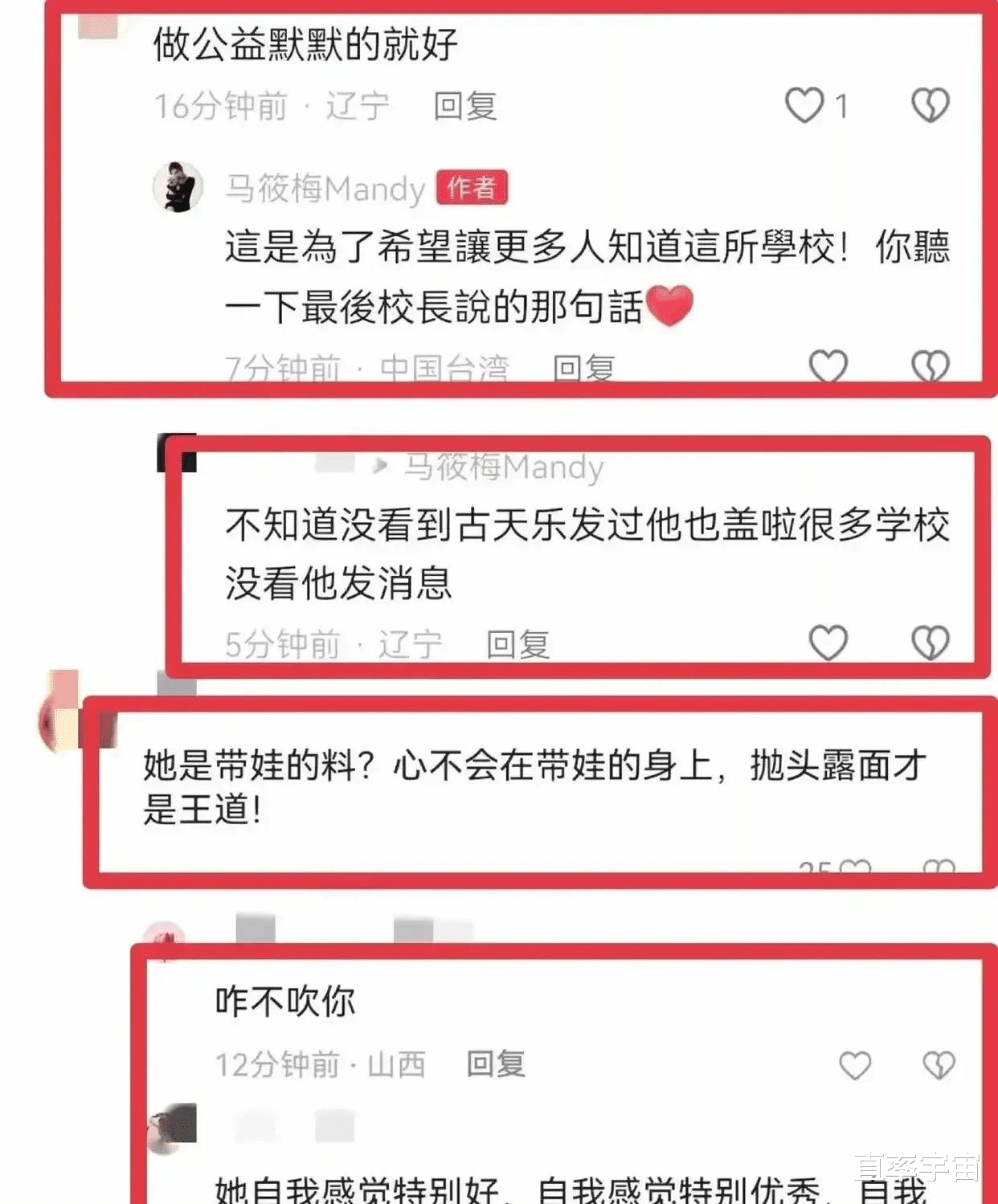

这种现象被心理学家称为"表演式社交"——我们不再为了交流而社交,而是为了展示而社交。每一条朋友圈、每一张自拍都经过精心设计,就像在经营个人品牌。法国哲学家鲍德里亚预言的"拟像社会"正在成为现实:我们越来越习惯于生活在精心修饰的虚拟形象中,反而对真实的自己感到陌生。

为什么我们越连接越孤独?神经科学给出了部分答案。当我们进行面对面的真实交流时,大脑会释放催产素——这种"拥抱激素"能带来安全感和亲密感。而虚拟社交只能触发多巴胺的短暂愉悦,就像吃快餐一样,饱得快饿得也快。

日本NHK电视台曾做过一个实验:让两组年轻人分别通过视频聊天和面对面交流同样的内容。结果令人深思:面对面组不仅记住了更多对话细节,事后还更愿意继续发展友谊。这是因为真实互动中,我们能捕捉到对方95%的非语言信息——微表情、肢体语言、语气变化,这些都是建立深度连接的关键。

更值得警惕的是"社交比较"带来的心理损耗。Instagram的一项内部研究显示,每刷10分钟动态,用户的自我评价就会明显下降。我们总是不自觉地拿自己的幕后花絮,和别人精心剪辑的"高光时刻"作比较,这种"比较焦虑"正在悄悄侵蚀着年轻人的心理健康。

重建真实连接的实践指南如何在数字洪流中守护真实的连接?或许我们可以从这些实践中获得启发:

首先,建立"数字斋戒"习惯。微软创始人比尔·盖茨每年都会进行两次"思考周",完全断网阅读和思考。我们不必如此极端,但可以尝试"番茄工作法"的社交版:专注交流25分钟,远离手机5分钟。数据显示,这样简单的调整就能让对话质量提升40%。

其次,创造"无手机空间"。荷兰一家餐厅推出了"手机监狱"——顾客用餐时自愿将手机锁进小笼子,换取餐费折扣。结果90%的参与者表示体验更愉快。在家也可以设立"无手机区",比如餐桌和卧室,让亲密关系有机会呼吸。

最重要的是培养"共在"的能力。心理学家发现,仅仅是共同做一件简单的事——比如一起做饭或散步,产生的连接感都强于线上聊天。美国麻省理工学院的"快乐实验室"甚至开发了"同步呼吸"APP,帮助异地恋人通过同步呼吸节奏来增强亲密感。

结语在这个点赞代替拥抱、表情包代替微笑的时代,我们或许需要重新学习连接的智慧。就像作家梭罗在瓦尔登湖畔的感悟:"我独居不是因为找不到人说话,而是因为找不到想说话的人。"真正的连接不在于数量的多少,而在于质量的深浅。

下次当你感到孤独时,不妨放下手机,给想念的人打个电话,或者约上好友来场没有美颜的聚会。记住,科技应该是连接的工具,而不是连接的替代品。在这个数字时代,我们比任何时候都更需要守护那些能让心跳同步的真实瞬间。

毕竟,再高清的视频通话,也比不上一个真实的拥抱;再多的朋友圈点赞,也抵不过一句面对面的"我懂你"。让我们在享受科技便利的同时,不要忘记人类最原始的连接方式——眼神的交汇,体温的传递,和无需修饰的真实。