在2024年的国产电影版图中,《长空之王》犹如一柄淬火利刃,划破银幕的常规叙事,将中国试飞员群体的传奇故事以震撼人心的视听语言呈现。这部影片不仅是一部商业大片的成功之作,更是一部承载着民族精神与时代使命的影像史诗,它用引擎轰鸣般的叙事节奏、云巅之上的视觉奇观,以及人性光辉的细腻刻画,构建了一曲关于信仰、牺牲与突破的壮丽凯歌。

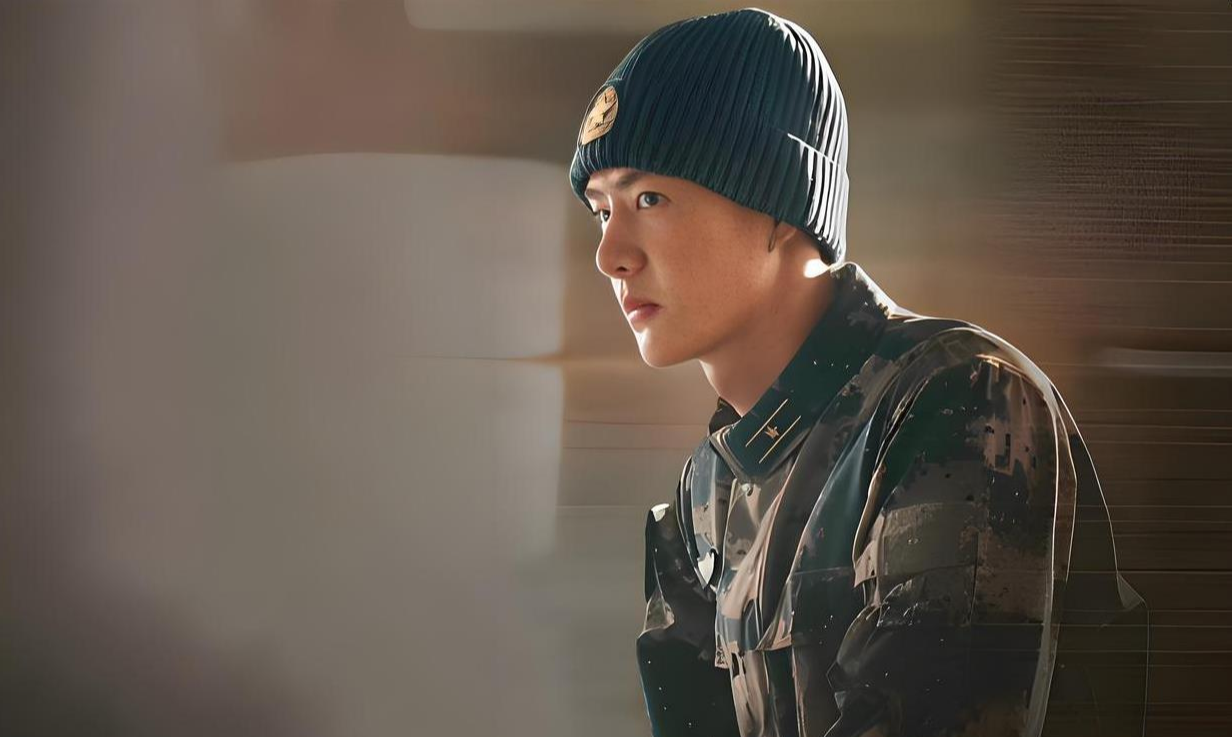

影片以试飞员雷宇的成长轨迹为轴心,将观众带入一个鲜为人知的领域——中国试飞部队。这里,每一架新型战机的翱翔都凝聚着试飞员以命相搏的勇气,每一次极限突破都意味着对未知边界的探索。导演通过IMAX级镜头语言,将高空试飞的惊险场景转化为沉浸式的观影体验:战机刺破云层的瞬间,金属机身与阳光折射的耀眼光芒,俯冲时地面景物的极速倒退,以及故障发生时仪表盘闪烁的红色警报,共同编织成一张扣人心弦的“天空之网”。但《长空之王》的野心远不止于视觉奇观。它通过雷宇与队长张挺的师徒情、与战友邓放的竞争与羁绊、与工程师沈天然的默契配合,勾勒出试飞员群体的精神图谱。雷宇从桀骜不驯的天才飞行员到真正理解“试飞员是刀尖上的舞者”的蜕变,张挺在最后一次试飞前将护目镜传给徒弟的隐喻,邓放从对手到战友的身份转变,这些人物弧光让影片跳出了单一叙事窠臼,成为一曲关于传承、责任与牺牲的交响诗。

技术层面,影片实现了国产电影工业化的新突破。空中对抗戏的CGI特效精准还原了歼-20等国产战机的气动外形与机动性能,试飞基地的实景搭建与微观模型结合,营造出极具真实感的军事氛围。尤其是故障试飞段落,导演通过手持摄影机的晃动、座舱内仪器的特写、试飞员急促的呼吸声,将观众带入生死一线的紧张情境。而配乐中融入的航空发动机轰鸣、无线电通讯的电流杂音,以及中国民乐元素的变奏,形成独特的声效美学。《长空之王》更深层的价值,在于它对“集体英雄主义”的当代诠释。试飞员群体并非传统叙事中的孤胆英雄,而是依托国家航空工业体系的“系统英雄”。影片通过试飞院墙上的烈士名单、工程师团队彻夜攻关的场景、地勤人员目送战机起飞的凝视,展现了航空事业背后无数无名者的托举。当雷宇最终完成超音速试飞,座舱内传出的“我们做到了”的呐喊,不仅是个人胜利的宣言,更是中国航空人向天空进发的集体誓言。

在全球化语境下,影片的“中国叙事”尤为值得关注。它没有陷入民族主义情绪的空洞宣泄,而是通过试飞员与外国同行的技术交流、国际航展上的惊艳亮相、新型战机代号“鲲鹏”的文化隐喻,传递出开放自信的大国气度。当片尾字幕滚动,真实试飞员的影像资料与演员形象交叠,观众恍然惊觉:银幕上的热血与勇气,正是这个时代无数默默奉献者的真实写照。

《长空之王》的成功,标志着国产电影在主流商业片领域的突破——它既有好莱坞式的大片质感,又保有中国故事的独特内核;既能点燃观众的肾上腺素,又能触发深层的情感共鸣。在这个娱乐至死的时代,它用硬核的工业美学与深沉的人文关怀提醒我们:有些职业注定与光环无关,有些英雄永远隐姓埋名,而正是这些“隐秘而伟大”的存在,构筑起一个国家腾飞的翅膀。当影片最后,雷宇驾驶的战机以“眼镜蛇机动”撕裂云层,阳光穿透机身拉出长长的光影,那一刻的震撼不仅来自视觉奇观,更源于对“长空之王”四字的顿悟:真正的王者,不是征服天空的霸主,而是用血肉之躯丈量苍穹边界的勇士。这部影片,正是献给所有无名英雄的赞歌,是写给中国航空事业的情书,更是这个时代不可或缺的精神燃料。