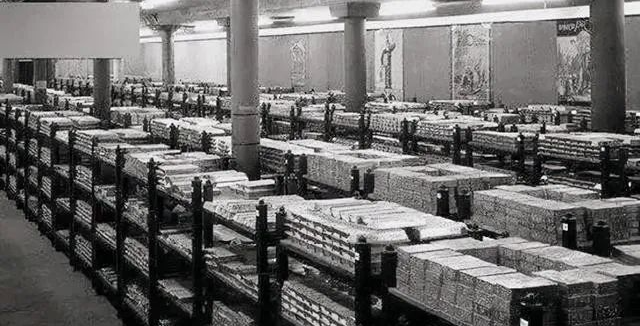

清朝作为中国最后一个封建王朝,曾有过极盛的辉煌时期,其国库储备曾一度十分充裕。

然而,随着时间的推移和多次战乱、内忧外患的影响,清朝国库的储银数额也经历了巨大的变化。透过各个皇帝在位期间国库状况的起伏,我们可以窥见清朝国运的变化。

清朝的开国皇帝顺治,即位时正值清军入关后的初期,虽然政权基本稳固,但面临着战乱频繁、政局不稳等困境。在这种情况下,财政压力巨大,国库入不敷出,最后仅剩下20万两银。

这一数字并不令人意外,因为在政权更替的早期,资源消耗极大,加之清朝尚未全面接管全国,经济基础尚未完全恢复。

康熙余800万两

康熙时期,经过康熙帝的努力,清朝实现了全国的统一,并通过一系列恢复生产、发展经济的政策,国库储银逐步充盈,达到800万两。

康熙帝在位期间的治国政策较为稳健,特别是“康乾盛世”的开端,经济上取得了显著的成就,国库状况明显改善。

雍正余6000万两

雍正帝是清朝历史上少数几位专注于国家治理、锐意改革的皇帝。在位期间,雍正帝实施了一系列财政和税收改革,尤其是摊丁入亩政策,使国家财政大为改善,国库储银激增至6000万两。

这一时期的清朝国力强盛,社会相对稳定,财政收入持续上升。

乾隆余1900万两

乾隆初期,清朝仍然处于国力强盛的时期,国库较为充盈。然而,随着乾隆帝的年岁渐长,他逐渐沉迷于享乐,后期更是大肆挥霍,加之清朝的军费开支不断增加,国库储银迅速减少。

到乾隆晚年,国库只剩下1900万两银。这一时期的奢靡和浪费,预示着清朝财政状况的转折点。

嘉庆余2700万两

嘉庆即位后,立即采取措施整顿内政,首先查抄了权臣和珅的巨额财产,充实国库。同时,嘉庆帝面临的白莲教起义等内乱消耗了大量财政资源。

尽管从和珅家中抄出了大批银两,但战争的费用极大,导致国库储银仅剩2700万两,嘉庆帝的统治时期可谓财政捉襟见肘。

道光余800万两

道光帝统治初期,国库还算充裕,有3300万两储银。然而,鸦片战争的爆发对清朝财政带来了毁灭性的打击。战争结束后,清朝被迫赔偿巨额银两,加上内忧外患不断,国库储备急剧减少,最终仅剩800万两。

鸦片战争不仅是军事上的失败,更是清朝财政危机的开端。

咸丰余12万两

咸丰年间,清朝与太平天国爆发大规模的战争,军费开支巨大。面对内外战争的双重压力,清朝财政逐步崩溃,国库储银降至仅12万两。

清朝财政状况可以说是十分窘迫,难以支撑庞大的战争开支。

同治余 0

同治年间,清朝各类战事不断,特别是对外战败频繁,不得不赔偿大量的银两。接踵而至的赔偿让本就捉襟见肘的国库彻底枯竭,储银降至0。

清朝财政已经处于崩溃边缘,国库空虚,举步维艰。

光绪负债累累

光绪时期,清朝在甲午战争等多次对外战争中再次失利,不仅需要赔偿大量战争赔款,还不得不向外国银行大举借款,国库早已负债累累。

此时的清朝,财政已经陷入了深渊,依靠借款维持国家运转。

宣统10个银元

到了宣统退位时,清朝的财政状况已经到了极端破产的地步。

据说,退位时国库仅剩下10个银元。这一数字令人唏嘘,曾经富裕强大的清朝,在内忧外患中彻底破产,留下了这几乎象征性的一点银两,标志着清朝统治的终结。

写在最后

清朝从顺治到宣统,国库储银经历了从充盈到枯竭的过程。康乾盛世时期,清朝财政达到顶峰,然而随着内外战争的消耗、统治者的挥霍以及列强的侵略,清朝财政逐渐陷入困境。

到了晚清时期,国库几乎空虚,甚至不得不向外国借债维持国家运转。清朝国库储银的起伏,反映了一个封建王朝由盛转衰的历史进程,也为后世提供了深刻的反思。