陆逊,是三国最出色名将之一。

夷陵之战、石亭之战,陆逊出手,必是大胜。

然而,就是这位陆逊,却在北伐问题上,态度十分消极,一直坚决反对北伐。

这是怎么回事呢?

东吴北伐最坚定的反对者228年,石亭之战。

在曹休已经中计,进入伏击圈,东吴取胜已成定局的时候,朱桓提出一个大胆的建议。

休本以亲戚见任,非智勇名将也。今战必败,败必走,走当由夹石、挂车,此两道皆险厄,若以万兵柴路,则彼众可尽,而休可生虏,臣请将所部以断之。若蒙天威,得以休自效,便可乘胜长驱,进取寿春,割有淮南,以规许、洛,此万世一时,不可失也。——《三国志.朱桓传》

朱桓主张,打一场大歼灭战,然后趁此万世一时的机会,长驱直入,夺取寿春,进窥洛阳、许昌。

孙权心动,询问陆逊的意见。

然而,陆逊反对,此计不得施行。

232年,孙权企图渡海征辽东。

陆逊与弟弟陆瑁又上书,坚决阻止。

241年春,零陵太守殷礼建议趁魏明帝去世,曹魏曹爽司马懿内争之际,正是天灭曹魏之时。同时,殷礼认为:小规模进攻达不到效果,必须起倾国之兵,兵分三路,由孙权亲自统一指挥,才能取胜!

孙权又心动,再次问计于陆逊。

陆逊再次坚决反对,孙权乃不敢行。

顺便提一句:陆逊死后,其子陆抗比陆逊对北伐的态度更加抗拒!

陆逊只是反对大举北伐,陆抗则是连小规模出击都反对!

总之,陆逊、陆抗父子,虽都是良将,但同时也是北伐最坚定的反对者!

陆逊,为何如此呢?

务实的具体判断暂且不必一概而论、泛泛而谈。

就陆逊的这几次反对来看,每一次反对,其理由都是务实的。

1、石亭之战,大举反击,正符合司马懿的期待。

事实上,石亭之战时,东吴大举北伐,正符合司马懿的期待!

石亭之战前,曹睿询问司马懿:伐蜀、伐吴,应该先从哪里入手呢?

司马懿提出了声东击西之计:东吴以为我们北方人不擅长水战,所以才敢散居东关呀!我们以陆军佯攻皖城,敌人必然全师相救;我们趁机以水军袭得夏口,则形势就打开了!

曹睿采纳此计,让司马懿驻宛城,组织。

曹休中东吴诈降之计,不依计划行事,擅自南下,以至大败。

不过,尽管如此,司马懿仍在宛城,贾逵也已经接应曹休。

因此,如果东吴大举进取淮南,则司马懿趁虚袭夏口的企图就有很好的机会实现了···

何况,以形势而论,石亭之战,虽然斩俘万人,缴获无算,但曹魏的实力依然具有绝对优势,而且,司马懿、张郃此时正在荆州,虎视眈眈,东吴虽然取得大胜,但谈不上是“万世一时”的机会。

总之,当时,魏吴实力悬殊,东吴集中兵力在东面进攻则西面必然空虚,曹休虽然有失误,但曹魏仍有司马懿、张郃等人才,东吴只有利用对手失误内线歼敌之机,并没有大举北上,攻城略地的条件。

2、反对渡海远征公孙渊。

孙权由海路,跨越几乎整个中国远征辽东,风险极大,即便不考虑远征后东吴南部防御的兵力问题,即便东吴抵达辽东后顺利攻破公孙渊,又怎么可能能在辽东抵抗曹魏呢?

此计,重则有亡国之危,轻则耗费巨大,一无所获。

3、241年,曹魏虽然出现了内部权力斗争,但问题尚没有公开化。

曹睿去世后,司马懿、曹爽争权,但其实问题并没有公开化。

当时,曹爽、司马懿仍然处于“蜜月期”,曹爽遇事依然都与司马懿保持着良好的合作关系。

所以,此时,曹魏朝堂只是出现了裂痕,但并没有严重化、公开化,更没有如后来淮南三叛一般武装斗争化···

所以,零陵太守殷礼认为的天亡曹魏的时机已到,这是想当然了。

总之,就事论事,陆逊几次否决的北伐意见,都是北伐主张本身不成熟,陆逊的反对是务实的。

北伐大计,需要长期的战略准备和深思熟虑的战略规划,而不能仅仅建立在想当然的机遇。

所以,如果东吴要北伐,则当时“出将入相”的陆逊等人,应当是有持续的、一贯的战略准备。

然而,陆逊一贯的战略主张,却先安定内部,反对盲目北伐。

一贯战略主张:先安定内部,反对盲目北伐

早在孙权统领江东之初,当时还不是什么大人物的陆逊,就对孙权提出了自己的设想。

方今英雄棋峙,豺狼窥望···腹心未除,难以图远。——《三国志.陆逊传》

也就是说,要先解决掉内部的山越等实力,强迫山越人民入伍,既解决心腹之患,又扩充兵源。

后来,陆逊出将入相,走上主要领导岗位后,陆逊仍然继续着自己的观点。

今江东见众,自足图事。——《三国志.陆逊传》

陆逊认为,东吴已经跨有荆、扬,应当立足内部发展,充分挖掘潜力,然后才能图北伐。

”干戈不息,民有饥寒“、”四海未定,当须民力“,他提出要”宜育养士民,宽其租赋“,停收户调,“增广田亩”,扩大军屯,增加军粮储备和来源。

总之,陆逊的一贯主张,就是立足于发展内部,反对盲目北伐。

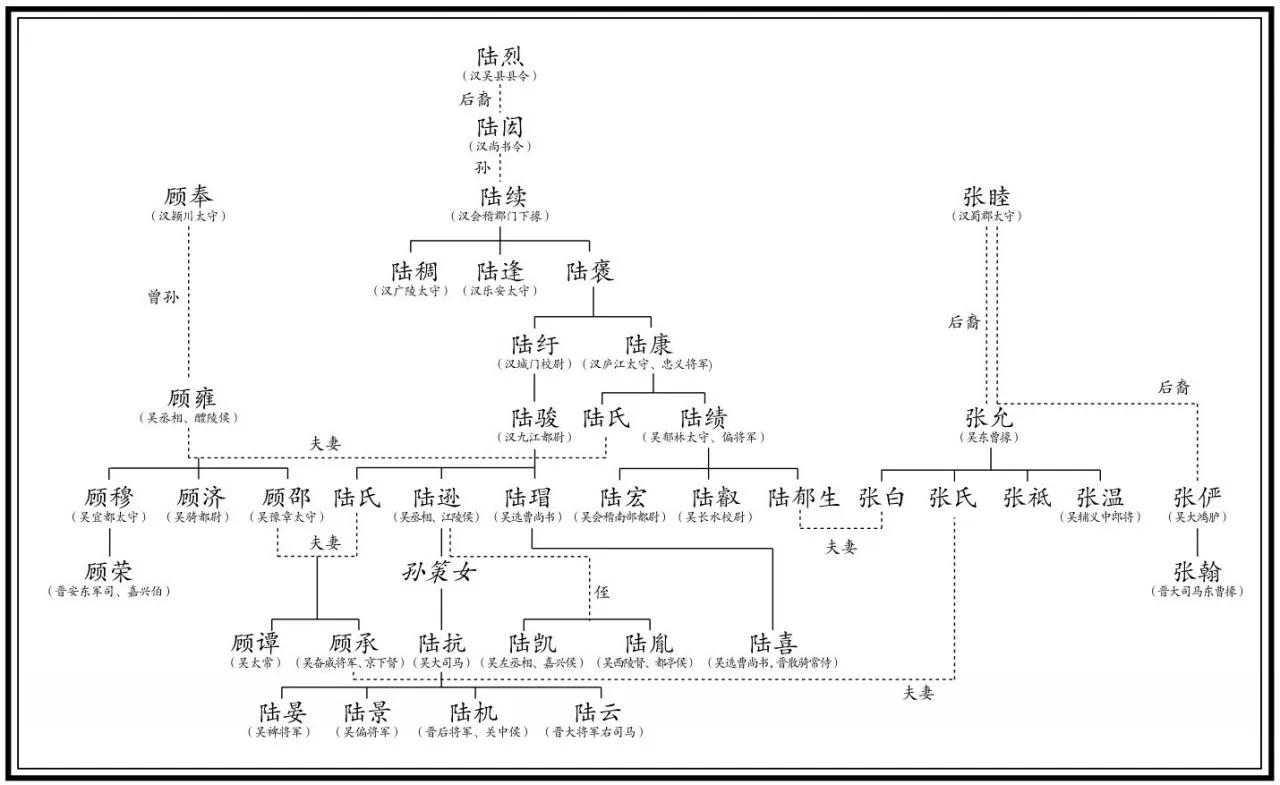

团体利益陆逊,出自吴郡陆氏,乃江东本地大族。

顾、陆、朱、张,四个江东大族,彼此联姻,结成了江东大族利益团体。

他们的利益,皆在江东。

东吴如果大举北伐,大举征调,最先被损害的,正是江东大族。

一个安定的环境,减轻战争人力、物力负担,才是最符合他们利益的。

对他们来说,大举北伐,即便取得胜利,虽然陆逊等人个人能够建功立业,但对家族利益并没有显著的好处。

何况:以当时的实力对比和形势,盲目大举北伐,除了损害家族利益外,获得好处的概率并不大,而即便获得好处,这个家族好处也并不明显。

内部微妙关系早先,孙氏入主江东时,所依仗的是张昭、周瑜、鲁肃、吕蒙等南渡大族人士。

周瑜、鲁肃、吕蒙等人凋零后,为了巩固统治,孙权不得不依仗顾陆朱张等大族。

可以说,孙权称帝时,东吴的权力格局是:内靠宗室,外依顾、陆、朱、张。

显然,这种关系是不稳固的。

所以,在孙权称帝,地位稳固后,孙权开始有意识的遏制江东大族。

比如,孙权就以位卑权重的吕壹充当耳目,监视、排挤,甚至陷害江东大族。

至于到了后来孙权两个儿子“南鲁之争”以后,孙权与江东大族的关系就更加紧张了!总之,陆逊与孙权之间,不只是有着一般的“君相矛盾”,还潜藏着君主专制与权势大族的矛盾。

从对外的角度看:君臣相疑,陆逊纵然想要北伐,又怎么可能成功呢?

从对内的角度看:聪明如陆逊,又怎能不小心翼翼,又怎么敢表现得“求功”呢?

事实是:陆逊小心翼翼,最后仍然死于猜忌;若强烈求功,恐怕会死得更快!

陆逊在北伐的问题上,态度消极。

一则是鉴于实力对比,反对盲目北伐,否决想当然的机会,主张先充实内部;

二则是因其家族利益,以及家族利益与孙吴宗室之间不可调和的微妙关系。

如此,陆逊当然不敢,甚至不愿积极北伐了!

诸葛亮积极北伐,有人贬低。

陆逊不积极北伐,又有人贬低。

但担生前事,何计身后评。

诸葛亮、陆逊,都按照自己的价值观、个人及团体利益,提出各自的战略构想,并忠实地履行自己的职责,践行自己的志向。

说白了就是北伐不符合江东鼠辈士族的利益