清明节前夕,大家纷纷回乡扫墓,拜山祭祖。

却有位网友在社交平台上发表了一段话:“我担心,80后会成为最后一代拜山祭祖的人,往后的年轻人都不会再这样做了。”这句话迅速引起众多网友的讨论。

有人慨叹传统的衰落,也有人支持现代的简化方式。

清明节拜山祭祖的习俗会渐渐消失吗?

让我们从这位网友的话谈起,一起探讨一下这一话题。

说起拜山祭祖习俗,它的历史可以追溯到中国古代。

自商周时期开始,祖先崇拜便是不可或缺的文化传统。

唐宋以来,民间祭祖活动逐渐盛行,到了明清更是达到了鼎盛。

每逢清明节,人们进行祭祖活动,表达对逝去亲人的思念与敬仰。

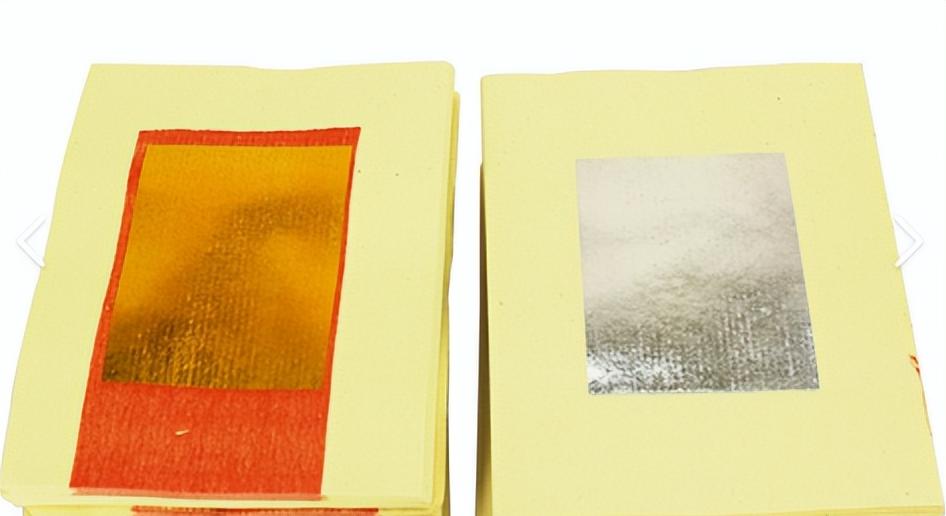

几十年前,人们在清明节焚烧锡箔制作的冥钱。

广东地区则称这些冥钱为“金银”。

后来,冥钱的款式渐渐与现实货币相似,出现了各种币种,有人民币、港币、新台币、美元等。

更有人打趣说,阴间可能也会有通货膨胀。

随着社会的发展,纸祭品的种类越来越丰富。

有的人烧纸船、纸坦克、纸摩托车给先人,而这些祭品大小几乎都和实物相同。

如果打开网购平台,还能看到更多样的纸祭品,家电、家具、奢侈品应有尽有,无不体现着子孙的敬意和创意。

现代社会对拜山祭祖习俗的态度随着现代社会的发展,年轻一代对于拜山祭祖的态度越来越冷淡。

清明节临近时,地方政府纷纷出台规定,禁止制作和销售冥币纸钱等祭拜用品。

这一举动引发了不少年长者的担忧,他们害怕拜山祭祖这传统会逐渐被淡忘。

年轻人也有自己的观点。

有人认为,祭祖活动带有迷信色彩,自己宁愿在清明节轻松度过,多花时间在学业和工作上。

还有一些年轻人选择用鲜花和花圈来代替焚烧纸钱,这既环保又时尚。

而对于那些不愿亲身拜祭的人来说,还可以选择网络祭祖或代祭祖服务。

不久前,上海福寿园就推出了虚拟纪念馆,家属可以在线上祭拜逝者,代祭祖服务也逐渐受到年轻一代的欢迎。

新旧观念的碰撞:焚烧纸祭品的争议清明节祭祖时焚烧纸钱是否应该禁止,这个话题在互联网上激起了热烈讨论。

有网友认为,焚烧纸钱容易引发山林火灾,对环境造成污染,因此应该禁止。

这一观点得到不少人的支持,他们提倡通过其他方式表达对祖先的怀念。

另一方面,年长者们则认为焚烧纸钱是寄托思念的一种方式,不能简单地定义为迷信活动。

焚烧纸钱是代代相传的习俗,是子孙对祖先的一份敬意。

对于失去至亲的人来说,焚香烧纸也是心理上的安慰,强制禁止反而会带来心理上的伤害。

还有人指出,纸祭品逐渐变得奢侈,导致极度浪费。

但有当地网友澄清,奢侈纸祭品只会在死者去世当年或十周年时使用,并非普遍情况。

因此,祭祖时焚烧纸钱到底是一种民俗还是迷信,成了讨论的焦点。

80后之后,拜山祭祖习俗的未来随着年轻一代对拜山祭祖的态度越来越冷淡,老一辈人开始担忧这项传统的未来。

我们对36位00后进行了小范围调查,发现七成以上的受访者表示目前都是在长辈的要求下被动拜山祭祖。

当被问到未来是否会坚持带着家庭继续拜山祭祖时,近六成受访者表示会,但有四成表示不会或不清楚。

一个大三学生说:“我愿意延续拜山的传统,因为拜山让我知道我的根在哪里。”而另一名00后则表示以后可能只会拜到祖父那一辈。

大二的陈同学则坦言,由于不熟悉拜山流程并且没有学习的意愿,未来不会考虑继续带着家庭拜山。

部分年轻一代对拜山祭祖活动越来越“淡漠”似乎也是大势所趋。

首先是家族规模缩小,年轻人大多都是独生子女,与亲戚的关系不及上一代亲近。

其次是观念的变化,年轻人对传统祭祖说法嗤之以鼻,更愿意选择简洁或现代的缅怀方式。

拜山祭祖活动日渐简化,并不再局限于繁琐的仪式。

结尾:传统与现代如何平衡?

清明节作为一种传统节日,寄托着人们对逝去亲人的思念。

传统民俗随着年月的推进而演变,乃至渐渐简化,是再正常不过的现象。

未来的清明节,或许我们不再亲身拜山,不再焚烧纸钱,但缅怀和敬意不会消失。

年轻一代可以通过现代的方式纪念逝者,同时保留祭祖的核心价值。

在传统与现代的碰撞中,如何找到平衡点,是一个值得思考的问题。

也许,我们可以一起探讨会有哪些创新方式来延续这份对祖先的敬意。

在这紧凑而快速发展的时代,无论选择怎样的方式缅怀逝去亲人,关键在于是否发自内心。

真正的尊敬和怀念,不是某种形式的固守,而是内心深处的无限敬意。

未来的清明节会如何发展,你怎么看?

欢迎在评论区留言,分享你的看法。