首先就是事件经过与核心争议。

2025年3月29日,安徽某高速公路上发生了一起震惊人心的爆燃事故。事故过程令人扼腕叹息:一辆车辆在NOA(导航辅助驾驶)智能辅助驾驶状态下,以116km/h的速度平稳行驶在高速公路上。然而,由于前方施工改道,路况发生了突变,系统提示驾驶员需要接管车辆控制。驾驶员在接到提示后迅速接手驾驶,但遗憾的是,由于反应时间有限及车速较快,车辆仍与路边的隔离带水泥桩发生了剧烈碰撞。碰撞瞬间,车辆速度降至97km/h,但这一速度仍足以引发严重的后果。在碰撞的冲击力下,车辆发生了爆燃,火势迅速蔓延,现场情况异常惨烈。最终,这起事故造成了3人不幸死亡。

这里就出现了几个关键点,首当其冲的就是车门锁死问题。据家属描述,在车辆发生碰撞后,车门竟然无法打开,最终只能依靠路人破窗进行救援。对于这一问题,小米方面回应称,车辆实际上是配备了机械应急拉手的,但并未对为何在实际操作中该拉手未生效给出明确解释。此外,小米还推测,碰撞可能导致车辆系统受损,进而引发燃烧,然而却并未详细说明电池包是否直接受到了损伤。与此同时,第三方分析机构指出,以97km/h的速度撞击很可能导致电池结构遭到破坏,从而触发热失控。更令人担忧的是,NOA(导航辅助驾驶系统)在检测到障碍物后,仅仅留给了驾驶员1秒钟的时间来接管车辆,而且前向防碰撞辅助功能也并未主动制动,这一系列问题无疑引发了外界对系统可靠性的严重质疑。本人并非科班出身只能援引一些数据

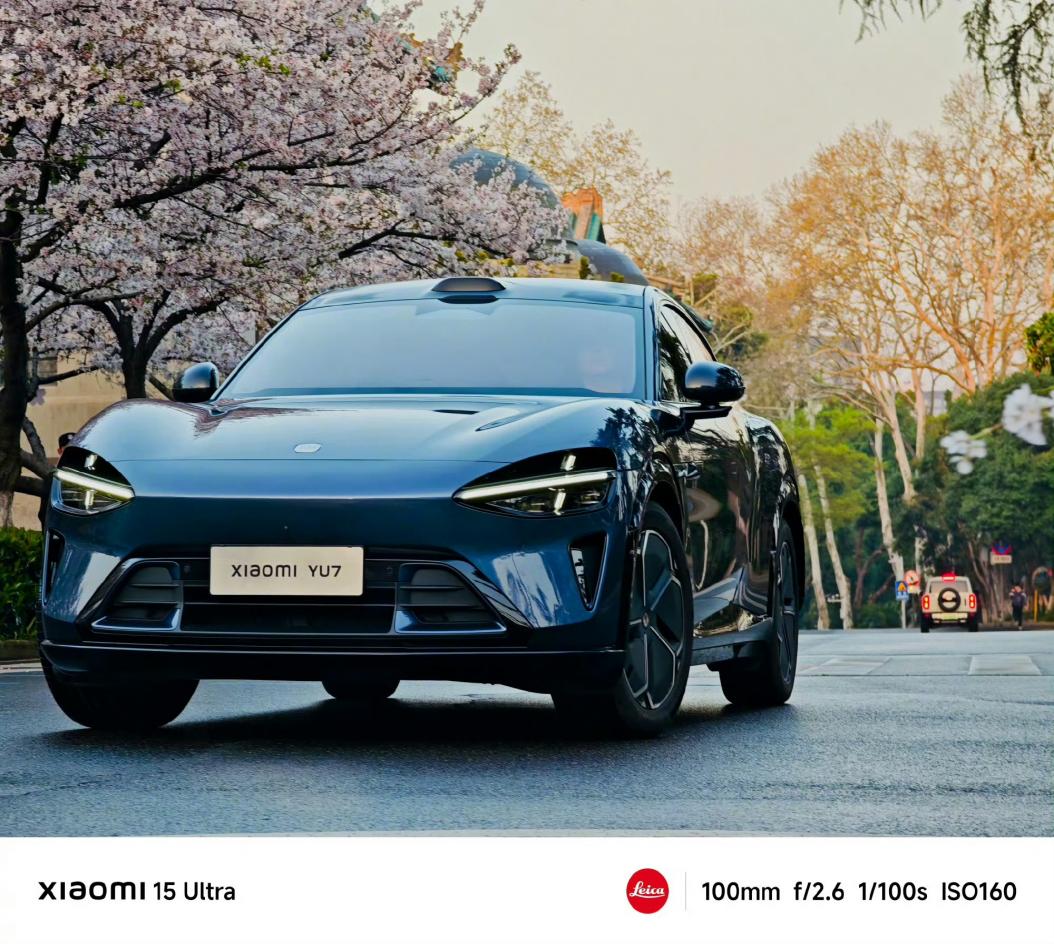

电池安全设计方面具有官方权威技术背书:小米SU7Ultra搭载的麒麟 II 电池通过中汽研极端测试,包括350mm深坑刮底、70km/h碰撞等,电池系统功能完好。底部“防弹涂层”可提升耐穿刺性能13倍。但是实际事故中电池爆燃速度极快。专家指出,即使电芯倒置设计可防止冷却液短路,但剧烈撞击仍可能导致内部短路。然而,在我看来,事故的原因可能更多地与车辆运动速度过快有关,同时也可能与碰撞的角度或者防护设计未能覆盖到某些特定的场景有关。毕竟,根据记录,当时的瞬时速度已经超过了100公里每小时。

接下来要讨论的是智能驾驶系统。根据小米官方的介绍,小米 SU7 拥有“超分辨率”障碍物识别和前向防碰撞辅助功能。然而,在安徽的一起事故中,该系统未能主动制动,且接管时间显得不足。行业专家对汽车制造商过度宣传 L2 级辅助驾驶为“准自动驾驶”表示质疑,认为这可能导致用户对风险的误判。在我看来,小米的智能驾驶系统应当承担起辅助预防事故的责任。通过这一案例,我们只能窥见冰山一角,希望所有汽车制造商能够真正地将智能驾驶技术打造成为“智驾”,不仅仅局限于辅助车道保持,而是能够发挥其技术优势,预防那些人眼难以察觉的风险。

总的来说

小米 SU7 事故凸显了新能源汽车行业在智能驾驶系统的可靠性、电池安全冗余设计以及应急机制设计等多个方面所面临的共同挑战。尽管小米公司通过第三方的严格测试,展示了其在某些技术领域的实力,但在实际发生的事故中的表现仍需进一步深入调查和分析。对于广大消费者而言,在享受新能源汽车带来的科技便利和创新体验的同时,也必须保持必要的风险意识和警觉性。而对于整个新能源汽车行业来说,如何在追求技术创新和突破的同时,确保车辆的安全性能,将是一个需要长期关注和解决的重要课题。

中国新能源汽车产业正以破茧成蝶的姿态,在全球能源转型的浪潮中书写着中国奇迹。从动力电池能量密度突破300Wh/kg到智能驾驶渗透率超过40%,从900万台充电桩构成的绿色网络到年出口量超百万辆的产业自信,中国车企用创新突破重塑着全球汽车工业的格局。当比亚迪刀片电池让针刺不起火成为行业标准,当宁德时代钠离子电池打开平价新能源市场,当小鹏城市NGP实现复杂路况零接管,这些技术里程碑不仅是中国制造的荣耀勋章,更是中国智慧对人类可持续发展的生动贡献。站在年产千万辆的新起点,我们坚信,在政策护航、技术深耕与市场淬炼的三重驱动下,中国新能源汽车必将以更稳健的步伐驶向全球价值链顶端,让世界听见东方引擎的澎湃轰鸣。

如果,喜欢我们的文章的话欢迎一键三连,点赞,点点关注,点点点转发。图片源于网络,侵权请私聊删除。