注释与白话翻译

《建炎以来朝野杂记·丙寅沙平之变》注释与翻译

(乙集卷十九“边防三”)

原文注释

1. 沙平:雅州严道县(今四川雅安)边境外的少数民族聚居地,与碉门寨仅隔一条河,位于雅州城西八十里。

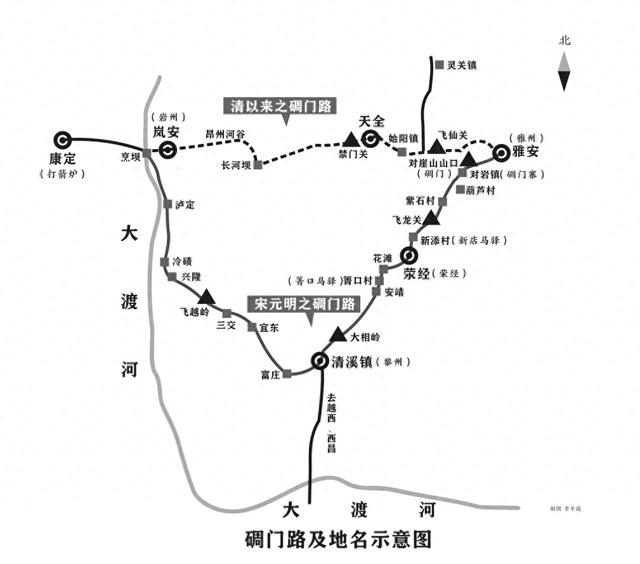

2. 碉门寨:宋代雅州重要军事据点,位于今雅安市对岩镇,控扼濆江(禁江)航道,是汉藏互市的枢纽。

3. 俟贤乡:荥经县(今四川荥经)下辖乡,“葫芦里”属之,需向碉门寨缴纳税米。

4. 乾道六年:公元1170年,南宋孝宗年号。

5. 制置使:宋代掌管地方军事、民政的高级官员,此处指晁子止(晁公武)。

6. 骨价:少数民族习俗中,杀人后需赔偿的财物,类似“丧葬费”。

7. 神臂弓:宋代强弩,射程远,威力大,是边防利器。

8. 瑞庆节:南宋为宋宁宗生日设立的节日,此处代指开禧元年(1205年)节庆期间。

9. 尼阳关(也就是梅子坡):乾道六年设置的关卡,位于碉门寨东五里,是宋军屯兵要地。

白话翻译

沙平(砂坪),是雅州严道县边境外的少数民族聚居地,与碉门寨仅隔一条河,而碉门寨在雅州城西八十里处。

沙平(坪)共有六族(六个部落),其中“葫芦里”本隶属荥经县俟贤乡,每年向碉门寨缴纳税米一百二十斛。

少数民族百姓时常到碉门寨互市,蜀地的富商大贾都聚集于此。

乾道六年(1170年)春,少数民族首领高奴吉叛乱,于正月初二夜焚烧碉门寨。制置使晁子止调成都、眉州、邛州三地禁兵四千前往征讨,正月十一日深入沙平,捣毁其巢穴。但官军轻敌,贼势复燃(正月十六日)。

晁子止又调彭州、汉州兵千人增援,檄令转运判官李景嗣亲赴多功城督战。诸将急欲决战,李景嗣劝阻。宣抚使王公明听闻后,罢免官员程敦古,派邛州通判陈解持榜文至碉门寨,招抚部族,夷人听命。

此后,宋朝放弃葫芦里的赋税,沙平(砂坪)尽归夷人所有……

十五年后(淳熙十二年,1185年),左须夷人杨出耶借沙平叛乱,土丁杀死其部众二人,杨出耶进犯木头寮(今永宁隘,在碉门寨东北二十里),焚掠至始阳镇。官府以“骨价”赔偿,夷人方退。

九年后(绍熙五年,1194年),兀岭夷人再借沙平叛乱,土丁以神臂弓射退敌军。制置司下令关闭禁门月余,夷人粮尽投降。

高吟师、高阿保同为高奴吉族人,二人争为首领。

高阿保贿赂制置司官员求蕃官名,高吟师不满。开禧元年(1205年)瑞庆节,高吟师赴雅州,献铜铸金饰孔雀,求蕃官名,雅州知州苏肃之拒绝。

高吟师惭怒,唆使费、杨二族攻芦山后峡(灵关寨),杀戍兵,掳隘官(开禧二年正月)。

二月七日焚前峡(飞仙关),

三月十三日进犯碉门寨,碉门知寨曹琦断桥拒敌,夷人不得归,大肆劫掠。

四川制置司派卢操任碉门知寨,调兵五百及义勇百人征讨,又派张师夔节制军马。

张师夔曾献“安边十策”,却因檄文俚俗遭吟师嘲笑。

四月八日,夷人攻禁门,掠水渡村。

张师夔急返雅州,次日碉门寨被焚,义勇将张谦战死。

此后十日,提刑刘崇之率军,贼势更炽。宣抚司调潼川、隆庆府兵各五百,罢黜苏肃之、张师夔,筑新寨于菜婆溪,命王好谦、王钺节制军队。

五月二十日,王钺率军入碉门寨,诱降夷人,仅高吟师不至。

王钺遣人说服,高吟师出寨后即被文龙州兵擒杀,共斩六十三名酋首(六月五日)。官军欲深入夷界,因石棚崩塌未果。夷人假意献酒,趁夜焚临江院,屯兵皆死,苟显忠部救援无援,全军覆没。

兴元府后军张全忠率兵数千继出,遇伏战死,官军失千余人。

陈尧辅见一军尽没,自刎而死(六月十八日)。

王好谦、王钺退屯多功,夷人进据水城山,卢山边民惊逃。

王钺返兴州,甘选接任节制。

夷人焚掠碉门东四十里,靡有孑遗。

王好谦遣人招谕,约岩蕃夹攻,恰逢四川宣抚司派王全率飞山义勇军三百人至,与夷人议和人至,与夷人议和。

六月二十七日,夷酋高奴嵬立降旗于禁门外,七月三日受降,互市如故。王好谦、王钺等人随后受赏。

爆款文章创作:《南宋边疆血案:碉门寨四十年攻防战,揭秘汉夷互市背后的刀光剑影》

导语

在四川雅安的青山碧水间,一座消失的古寨曾见证血与火的传奇。八百年前,南宋与西南少数民族在“碉门寨”展开长达四十年的拉锯战——这里既是汉藏互市的繁华市集,也是刀兵相见的血腥战场。

从一把火焚寨到诱降斩酋,从神臂弓退敌到断桥拒马,这段被史书尘封的“沙平之乱”,藏着怎样的边疆生存法则?

一、互市重镇变战场:当茶马古道燃起第一把火

1170年正月初二,雅州城西八十里的碉门寨突然陷入火海。少数民族首领高奴吉趁夜突袭,焚毁这座控扼濆江的咽喉要塞。此时的碉门寨,正上演着汉夷交易的热闹景象:蜀地商人带着茶叶、丝绸而来,夷人赶着马匹、药材赴市,却因赋税纠纷瞬间剑拔弩张。

南宋官军四千精兵疾驰而来,初战告捷却因轻敌惨败。制置使晁子止不得不派官员持“免死榜”招抚,最终竟以“放弃葫芦里税赋”换取和平——这场看似窝囊的妥协,揭开了碉门寨“亦商亦战”的复杂命运:当利益失衡,互市重镇随时可能化作修罗场。

二、二十年轮回:从“骨价赔偿”到“孔雀献俘”的权力游戏

岁月流转,仇恨未消。1185年,杨出耶以“土丁杀人”为由卷土重来,焚掠始阳镇;1194年,兀岭夷人借道沙平,却被神臂弓射成“刺猬”,被迫断粮投降。直到1205年,一场荒诞的“孔雀献俘”闹剧,彻底点燃了高吟师的野心。

这个曾向朝廷献上“铜铸金饰孔雀”的夷人首领,只因求官被拒,便煽动部族血洗芦山后峡。南宋官员的“外交檄文”竟被嘲笑“俚拙”,暴露出文人治边的无力。当断桥被焚、碉门寨再次起火,宋军才惊觉:边疆博弈从无温情,只有弱肉强食。

三、诱降与反杀:一场精心设计的“鸿门宴”

1206年六月,宋军统帅王钺上演了一出“诱降计”。他先以“甘言”哄骗夷人放下戒备,待高吟师出寨,立刻挥刀斩落六十三颗酋首。这场血腥的“受降仪式”,却在临江院迎来反转—纵火人假意献酒,纵火屠营,宋军精锐全军覆没,连将领都自刎谢罪。

戏剧性的是,最终终结战乱的竟是一场“和谈”:当六千官军与夷人对峙,双方竟因“互市利益”握手言和。碉门寨的烟火熄灭了,但汉夷杂处的边疆,永远在上演“战与和”的循环。

四、消失的碉门寨:在史书与地理间寻宝

今天的雅安市对岩镇,濆江依旧流淌,却再无“截河铁索”的踪影。通过《宋会要》的记载,我们才知道:宋代碉门寨并非天全禁门关,而是位于雅州城西的“对崖山口”,这里曾是严道与荥经的分界,是“江面阔十四丈八尺”的锁钥之地。

这段被遗忘的历史,藏着边疆治理的终极密码:在茶马古道的驼铃声里,在神臂弓的弦鸣中,从来没有永远的敌人,只有永恒的生存智慧。碉门寨的故事,是一部活的“西南边疆启示录”。

结语

从互市到战争,从妥协到屠杀,碉门寨的四十年动荡,是南宋“以夷制夷”政策的缩影。当我们在地图上标注这片土地,看到的不仅是地名的变迁,更是一个民族在冲突与融合中探寻平衡的艰难历程。那些消失的战火与商队,早已化作历史的尘埃,但留给后人的,是对“边疆如何长治久安”的永恒思考。

(全文完)

传播策略:标题突出“血案”“攻防战”制造悬念,正文用故事化语言还原历史细节,穿插地理考证增加深度,结尾升华主题引发思考,适合历史类公众号、短视频文案改编。